Cualquier frase hecha es susceptible de parecer una verdad

incuestionable, depende de la experiencia de cada uno, en el caso que nos ocupa

puedo decir sin rubor que aquello que afirma que es preferible la calidad a la

cantidad no es un (a veces) triste consuelo sino algo que rubricaría para que

se cumpliese del mismo modo en que ahora voy a explicar con todas aquellas

personas con las que querría mantener un trato cercano y amistoso, a pesar de

la distancia, a pesar del tiempo transcurrido entre encuentro y encuentro.

Conocí a Andrés Pascual en la entrega del Premio de Novela Ciudad de Torrevieja

2007 (en 2009 sería galardonado como finalista del mismo), no mucho después de

que hubiese debutado en las lides literarias con El guardián de la flor de loto; la fiesta posterior a la cena dio

para mucho (no piensen mal, tan sólo se prolongó una cuantas -bastantes,

jajaja- horas hasta que unos pocos -entre los que ya no se encontraba Andrés-

desayunamos en el hotel antes de acostarnos y fuimos sorprendidos -y nos delató

llevar puesta la misma ropa que durante la cena- por otros de los invitados que

bajaban recién duchados y tan frescos), el caso es que me interesé por su ópera

prima, nos reímos una barbaridad, conectamos rápidamente (algo que no es

difícil con una persona tan sociable, espontánea y jovial como es él) y quedó

en el aire una invitación para cuando le fuese posible (vivía en Logroño) venir

al estudio para participar en el programa de radio en que yo trabajaba en ese

momento. Cuando pudo venir, como es habitual en sus entrevistas, remó a favor

de obra, lo dio todo, ¡incluso cantó por Robbie Williams!, la corriente de

simpatía entre ambos aumentó su caudal, mantuvimos el contacto, siempre estaba

ahí cuando se le necesitaba (incluso sin llamarle: generoso como siempre, fue

nuestro anfitrión cuando emitimos desde un club de jazz de su ciudad -no

queríamos molestarle porque sabíamos que madrugaba y el programa terminaba a

las cuatro de la mañana, pero el día antes, al escuchar el anuncio por la

radio, me telefoneó para recriminarme (entre carajadas) que no le avisáramos, “¡cómo

puede ser que paséis de mí!”, nos esperó con Cristina, su mujer, para dar un

buen garbeo por la zona de vinos de la ciudad, abrió el programa actuando como

maestro de ceremonias, repartió abrazos y besos, hizo sentir cómodo a todo el

mundo-). Fue una de las primeras personas en hacerme llegar su apoyo cuando se

produjo mi salida de la radio, me dio ánimos, estuvo muy pendiente en esos

primeros y terribles días en que tuve que ir recolocando tantas cosas y

enfrentándome a tanta insidia como fue destilando aquel poeta huero al que por

fin levantaron del sillón de sus entretelas, nunca faltó un mensaje cuando fue

preciso, Andrés estaba ahí, era un hecho. La vida fue transcurriendo, ha vivido

cinco años en Londres, dejamos de mantener contacto directo aunque fuese

esporádico, pero saber de él (por nuevas obras, alguna entrevista, referencias

aquí y allá) me dibujaba inmediatamente una sonrisa y, aunque pueda sonar tonto

era así, estaba convencido de que algún día nos reencontraríamos y la maquinaria

de lo que considero (me consta que es un sentimiento mutuo) una amistad

demostraría estar en perfecto funcionamiento.

Y así llegamos al momento en que mi Pepa Muñoz me cuenta que, tras el

lógico paréntesis veraniego, retomaremos la feliz y estimulante costumbre de

encontrarnos con escritores justo el día antes de que se ponga a la venta la

nueva novela de Andrés, de la que tendremos el privilegio de ser primeros

lectores. Su nombre me sonó a música celestial, más aún cuando cruzamos un par

de mensajes en Twitter y fue como si no hubiese pasado el tiempo, ahí estaba de

nuevo con su gracejo, con su vitalidad, con su cariño, haciéndome sentir su

sincera y desbordante alegría por la inminente reunión y porque fuese a leerle una

vez más (y, como siempre, dándome toda la libertad para expresar mi parecer sin

medias tintas ni compromisos personales). Cuando, por fin, nos tuvimos cara a

cara hace un par de semanas en la librería Cervantes y Compañía, el momento

superó cualquier expectativa, los que vieron el abrazo en que nos fundimos (literalmente)

pueden confirmar que hay cosas que no se fingen, que brotan así, que actuamos

por el impulso del corazón, que, vuelvo al principio, no importaba si en total

hemos estado juntos unas cuantas horas en todos estos años sino la intensidad,

la veracidad, la calidad de los sentimientos compartidos. Me ha apetecido

contar todo esto, primero como homenaje a una gran persona, como

agradecimiento, también para no ocultar unos vínculos que, en contra de lo que

puede pensarse, dificultan la labor crítica que anida en estas reflexiones (y

quienes me conocen o vienen a menudo por este rincón saben que es así cómo lo

vivo por aquello del prurito profesional y de no engañar a quienes han otorgado

su confianza a lo que tienen por criterio bien armado e independiente), puesto

que, por más dispuesto que uno lea y tenga el elogio y la admiración en

parrilla de salida, es inevitable que el miedo a la decepción haga nido en el

ánimo y se convierta una espada de Damocles muy afilada que sentimos pender de

un hilo finísimo, una nube gris o más oscura aún (depende de cada caso en

concreto) que sólo se disipa cuando se llega al final y se puede decir muy alto,

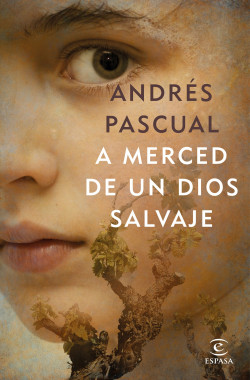

a boca llena y corazón abierto que A

merced de un dios salvaje, publicada por Espasa, es una novela extraordinaria,

la confirmación plena de la madurez de Andrés Pascual como escritor, su pirueta

más alambicada y sublime, su vuelta de tuerca más rotunda y perfecta (y, sí, es

un gustazo poder decir eso de alguien a quien se conoce y quiere, las cartas

están sobre la mesa y boca arriba, pero, y él es el primero que lo sabe, no

tendría reparo en afirmar lo contrario de haberse dado la triste circunstancia).

Cuenta Andrés que tenía muchas ganas de escribir un thriller desde el comienzo,

ha coqueteado en algún momento con el género, pero no encontraba la historia idónea

para ello y, además, cerca de casa (en la suya, en realidad, en su tierra), después

de haber viajado y habitado, personal y literariamente en medio mundo: “Cuando empecé a escribir, lo que tenía más a

mano era el Tíbet: me encantaba viajar y necesitaba huir de La Rioja, es decir,

de mi vida cotidiana porque empecé a trabajar muy joven en el despacho del

abuelo, casi sin tiempo para asumirlo, de un día para otro: mi vida era la de

mis viajes, lo otro era trabajo. Pero tenía claro que quería escribir sobre mi

tierra, sólo estaba esperando la trama perfecta”. Alguien le pregunta si ha

necesitado viajar tanto, alejarse mucho, para poder regresar a La Rioja y

utilizarla como escenario (uno añadiría que con uno de esos tratamientos tan

físicos, auténtica y profundamente telúricos, que se convierte en un personaje

más que influye poderosamente sobre el resto): “Necesitaba alejarme de una vida que ya no sentía como la mía y en

Londres puede decirse que me encontré. Fue cuando le dije a Cristina que estaba

liberado, que podíamos ir donde ella quisiese, regresamos a Logroño y, tras mirarla

desde la distancia física, he podido escribir sin prejuicios, sin

condicionantes, con serenidad”.

Feliz como un chaval ante los elogios de estos primeros lectores que

estamos reunidos (sigue recibiendo cada palabra de aliento, cada aplauso, sin

terminar de dar crédito, reconoce que satisfecho con el trabajo realizado pero

sin dejarse llevar por la soberbia, escuchando cada apreciación por más positiva

que sea con el ánimo de mejorar/cambiar lo que pueda ser preciso con tal de

conectar con el público), Andrés nos regala la que llama “versión larga” de

cómo se fue fraguando A merced de un dios

salvaje y, aunque sin sus gestos, sus ojos, sus manos, su risa, sus

inflexiones, no sea lo mismo, aunque inevitablemente pierda viveza en la

transcripción, considero que nada como el propio autor para ponerles los

dientes largos (lo consiguió con aquellos que ya habíamos leído la novela,

figúrense): “Es una historia que parece

una novela, pero juro que es verdad de la primera palabra a la última y me

ayuda a explicar cómo se tejen los sueños. Todo empieza en Japón, cuando estaba

preparando “El haiku de las palabras perdidas”: nos quedaban veinticuatro horas

en Tokio y queríamos ver una especie de carnaval que se celebraba ese día, pero

no sabíamos cómo ir. El caso es que de repente teníamos muy cerca a una chica

hablando por teléfono en un inglés perfectísimo y como allí no lo habla casi

nadie, son muy desarrollados y lo que quieras pero hablan poco inglés, me

acerqué a preguntarle. Nos explicó todo y más, compartimos un rato con ella, el

caso es que al día siguiente en el avión que nos llevaba a Londres nos

encontramos a la misma chica en el asiento de al lado. ¡Veinte millones de

personas en Tokio y allí estábamos de nuevo! Gracias a Tomomi, hoy una gran

amiga, aquella novela creció insospechadamente, las cosas que me contó sobre su

abuela me ayudaron a construir a la abuela Junco, me aportó muchos detalles que

no hubiese podido inventar. Al cabo de los años, Tomomi vino con su marido y su

hijo a visitarnos a La Rioja y los llevé de viñas: de pronto, vi a un niño que

estaba interactuando de una manera muy especial con su abuelo o alguien que

tomé por tal y, sin saber por qué, me quedé cautivado por la forma en que se

tocaban, cómo se dirigían el uno al otro. Y resultó que la madre del niño,

Piluca, se acercó a Cristina, mi mujer, porque habían sido compañeras de

colegio, se saludaron, nos presentó a la familia, estuvimos hablando un rato y

tal. Cuando se marcharon, Cristina me contó que el niño padecía el síndrome de

Dravet y esa fue la chispa que hizo prender en mí la novela: desde el momento

en que decidí que uno de los personajes sufriese la enfermedad todo empezó a

adquirir forma y a recolocarse porque, ya sé que suena como artificio de

marketing pero fue así, allí en la viña establecí un paralelismo entre la enfermedad

y nuestra tierra, puesto que en La Rioja tenemos una tierra muy mala de la que

sale un vino muy bueno, hay un suelo arcillo-calcáreo, sobre todo en La Rioja

Alta con roca y piedra casi hasta la superficie, un lugar donde cualquier

planta hubiese, por así decirlo, hincado la rodilla, se hubiese secado y al

final sólo habría desierto. Frente a esta actitud que es la que podríamos

desplegar en los momentos más duros, las cepas estiran sus raíces hasta una

profundidad inimaginable para chupar las gotitas de mineral que van poniendo en

cada grano de uva. Y esa épica natural o evolutiva por decirlo de alguna forma es

la que deben afrontar los padres que, como ellos dicen, viven en el reino de la

tormenta, este universo terrorífico lleno de dolor que les rodea, gentes que

demuestran que el dolor es inevitable pero el sufrimiento, opcional. Para no

vivir ni en el lamento perpetuo por lo sucedido ni en el miedo anticipado a la

próxima crisis, viven el instante en plenitud, sólo tienen el momento presente.

Más aún los niños que, en su ingenuidad o inocencia, no recuerdan qué pasó

anoche, olvidan la crisis de ayer, no tienen miedo a la siguiente”.

Y esa es una de las fuerzas que alientan y estimulan la novela, que le

imprimen un ritmo implacable por inevitable e inesperado, como las crisis que sufre

Raúl, el hijo de once años de Hugo, el narrador de gran parte de la historia, una

característica que le convierte en un personaje único no sólo en sí mismo sino

por las huellas que va dejando en quienes le rodean, porque el modo de

enfrentar/afrontar la enfermedad sirve para ir construyendo/comprendiendo la

compleja personalidad de su padre, pero también los de cualquiera alcanzado por

la inmensa onda sísmica que, sin pretenderlo, el niño provoca. Sin que la

ficción se resienta por ello (porque Andrés integra lo que podría ser una mera

enumeración de datos médicos en los personajes, en el engranaje de su historia),

la novela se convierte de este modo en un altavoz, visibiliza el síndrome de

Dravet, coloca el problema ante nuestros ojos y en nuestra conciencia: “No soy de los que cree que un libro tiene

que tener detrás necesariamente un compromiso social o similar, pero si eso

sirve para que el personaje crezca y se reflejen aspectos de la realidad no se

le puede dar espalda porque, eso sí me parece importante, un libro tiene que

tener verdad. Por otro lado, estoy encantado de poder ayudar a dar a conocer

esta enfermedad, por eso he tomado sucesos y personas reales para dar forma a Raúl

y lo que le rodea, novelando lo justo y consultando con Piluca qué podía usar y

qué no”. Esa verdad que, indudablemente, se respira en cada página aumenta

en progresión geométrica en los aspectos más puramente costumbristas, en lo

cotidiano, en el reflejo de un modo de vida, en la cadencia al hablar, en unas

costumbres, rutinas y gentes que Andrés conoce a la perfección y que, al igual

que en todo lo relacionado con el síndrome de Dravet, ha utilizado con tiento,

con sensibilidad y respeto: “Al

principio, sentía una responsabilidad muy acusada: a ver qué cuento de La

Rioja, van a venir a pedirme cuentas, pero todo empezó a fluir de una manera

que no podía ni creer. Eso no quiere decir que fuese fácil, por supuesto,

porque sumado a lo mucho que trabajo los libros venía en este caso el cuidado

especial para que ni el más mínimo detalle pudiese molestar o me fuera

corregido por alguien. Pero, sin perjuicio de ello, el proceso de escritura ha

sido maravilloso porque de pronto tenía en mi cabeza diferentes voces

narrativas: yo he sido picapleitos de pueblos, yo soy Mencía, a la que además

llamé así porque es el nombre de la hija de Carmelo, mi compañero de despacho

que ha continuado trabajando en él. En aquel despacho, en aquel ambiente yo actuaba

más como psicólogo que como abogado y todas esas historias han quedado en mi

mochila”.

Y todas se combinan a la perfección para conseguir una novela que abduce

al lector, que le sitúa en medio de la historia (no digo nada si, como es mi

caso, se conocen algunos de los escenarios), que le hace oler, saborear, temer,

sospechar, enfrentarse a la naturaleza, “el

propio escenario tiene el contraste que define la novela: un thriller

asfixiante en un escenario idílico. Allí se da la dulzura del paisaje y la

dureza de los elementos”, dureza que sentiremos en los impresionantes y muy

logrados pasajes en que los elementos se desbordan y la otra tormenta (la física,

la torrencial, la que asola y destruye por la fuerza del agua, la que duele en

el cuerpo) estalla con una furia que no en vano hay que calificar de salvaje, tormenta

que el síndrome de Dravet hace cotidiana (al manifestarse la enfermedad y en el

ánimo de los que rodean/cuidan a quien la sufre), tormenta si se quiere metafórica

pero real en que viven todos los personajes (como cualquiera, por muy plácida

que sintamos la existencia): “Lo que más

me ha gustado de la novela ha sido poder expresar cómo todos tenemos dentro un

ángel y un demonio y en cada momento decidimos por cuál nos decantamos, incluso

a veces tenemos que optar por aquello que no queremos, depende de las

circunstancias, de lo firmes que queramos mantenernos en nuestras creencias,

nuestros valores. Mi propuesta es esa: todos podemos ser lo mejor o lo peor,

igual que la cepa, igual que los padres de un niño”. Con este poderoso

motor, Andrés fue armando esta novela tan emocionante (en la máxima extensión

que pueda darse a la palabra), tan sincera, tan personal, tan maravillosa e

inolvidable, que se ha ido fraguando a fuego lento, sin ser consciente ni el

propio autor hasta que un día (o durante varios como se puede ir comprobando)

se fue materializando: “Tanto tiempo

pleiteando en San Vicente hasta que, un buen día, miro alrededor y veo que hay

un castillo a este lado, una iglesia enorme al otro, a su lado una casita

pequeña que parece sacada de alguna película y resulta que es la Cofradía de

los Disciplinantes de la Santa Veracruz, los que construyeron siguiendo órdenes

de alguien que volvió de las Cruzadas la ermita con las tumbas antropomórficas,

tantas cosas que pueden leerse en la novela, es decir, ¡viva La Rioja y viva

Dan Brown que no ha venido por aquí!”.

Como es habitual, uno no quiere contar mucho (o nada) de una de esas

tramas que merecen ser descubiertas por cada quien, por eso sólo un par de

apuntes, mejor que nada las palabras del autor, también en lo relacionado a

aquello que hay que destacar y elogiar; primero, el ritmo: “Hablando en términos musicales, tenía claro

desde el principio el tono, el ritmo, la melodía, la armonía, las líneas

maestras estaban muy definidas, sobre todo la evolución de Hugo, ese camino del

héroe como suele decirse, algo que no he inventado yo. Pero el personaje del

hijo le hizo crecer y ser más completo. También tenía muy claro a don Rodrigo,

pero siempre van surgiendo detalles que se convierten en trascendentales y

definitivos durante la redacción. Y, por supuesto, ese microcosmos en que todo

el mundo está conectado para lo bueno y para lo malo y todo afecta a todos. Que

todo sonase y fuese natural en semejante madeja me obligó a ir puliendo todo el

rato, quitando o poniendo, lo de “menos es más” vale para un haiku y para una

novela de estas dimensiones”. Y, sin duda, la estructura, endiablada pero

prodigiosa (y en la que jamás te pierdes, aunque te envuelve y por momentos

asfixia -imprescindible para el perfecto funcionamiento de la novela-): “Lo de la estructura lo da el oficio, no

puedo decir otra cosa: eso es pulso narrativo y me viene en gran medida de mi

labor como músico porque, y lo digo sin vanagloriarme de nada, no he ido a

ningún taller literario pero he escrito 250 malas canciones y he consumido

muchísimas horas en ello. Así he ido adquiriendo una manera de sentir la

literatura con criterios musicales: la melodía es la historia que estás

contando, luego está la armonía, los acordes que acompañan a la narración a

veces tienen que ser disonantes pero de manera natural, sin olvidar, por

supuesto, el ritmo, lo más importante. Puedes sacrificar un compás de melodía y

dejarlo en silencio, puedes prescindir de algún acorde pero no del ritmo

narrativo y así es como voy escribiendo: si siento que debo terminar un

capítulo en ese momento porque el siguiente pide paso es por algo, no me

entretengo y lo hago, aunque me queden cosas que quería contar, ya lo haré

después, entonces actúo así y no puedo decir por qué, también me sucede que

retraso algo que tengo a punto pero no me fluye, me muevo a través del pulso y

más musical que literario, es algo muy orgánico”.

Aunque en todas las anteriores hay mucho de él (y es algo bastante claro

y nada oculto), no cabe duda de que A

merced de un dios salvaje es una de las novelas más personales de Andrés

Pascual, no sólo por lo obvio, sino por lo que uno percibe latir, por lo que lo

él mismo confiesa (“Las anécdotas

costumbristas del bodeguero de pueblo, cosas como que viene el cuñado desde el

País Vasco de visita en Navidad y se van de bares, me las ha contado una gran

amiga, que es de San Vicente, la mayoría son de su padre, que ha

muerto este verano sin poder leer la novela. Así es la vida, por eso hablo de

un dios salvaje, pero al menos queda su legado en un puñado de páginas y me

gusta contarlo como homenaje”), porque está dedicada a su tata, Josefa

Lozano, porque no va a ser la única de este tipo que escriba: “Hay muchas cosas que dejo en el tintero, no

de la trama, creo que no he dejado ningún hilo del que estirar, pero sí del

universo de la finca Las Brumas, el pueblo, la familia. Hay algunas cosas que

ya están esbozadas en esta novela y me apetece explorarlas”. Se mire por

donde se mire, eso no puede ser otra cosa que una excelente noticia, pero

aunque al final quedase como única novela riojana de Andrés Pascual seguiríamos

estando ante una obra de una solidez que no abunda, un thriller con muchas

ramificaciones que nunca olvida seguir alimentando el tronco, un título que

marca un antes y un después, y no sólo en la trayectoria de su autor. En este

caso, la calidad y la cantidad (de la misma) se han equilibrado a la

perfección, palabra que viene que ni al pelo para cerrar este texto (y desear

que ustedes -ojalá les haya animado a ello- se lancen a abrir A merced de un dios salvaje).