Hace pocos días, después de sufrir una

relativa decepción con Verónica (en

parte porque no somos admiradores de Paco Plaza, quien nos parece uno de los

máximos ejemplos en ejercicio de cineasta sobrevalorado -sólo su, por fortuna,

único episodio de El Ministerio del Tiempo,

todo un despropósito de comedia chusca con recital incluido del insufrible Raúl

Cimas, es como para rogar que tarde mucho en volver a ponerse detrás de una

cámara-, en parte porque las buenas perspectivas nos fueron arrancadas de cuajo

cuando la experta autoproclamada -de nuevo- se rindió sin paliativos -lo que

era de esperar porque jamás apea al director de títulos como “genial”, “maestro”

y encomios similares), recordábamos que los actores infantiles de la cinta, los

fabulosos Bruna González, Claudia Placer e Iván Chavero (especialmente este

último que mira con una intención y una adecuación al personaje, con una

seguridad y una capacidad de transmisión que ya quisieran intérpretes más

veteranos -y premiados y/o considerados “genios” y hasta “instituciones” por la

misma interfecta de arriba y algunos de su cuerda-) no pueden competir por un

Goya porque, un buen día, los académicos, para evitar que los chavales copasen la

nómina de ganadores (y dejasen en pañales a los adultos), decidieron que hay

que ser mayor de 16 años para poder ser candidato o candidata en las dos

categorías que se apellidan “revelación” (es decir, que si esta absurda

restricción la hubiesen aplicado desde el principio se habrían quedado sin

premio, por ejemplo, el Juan José Ballesta de El Bola, la Ivana Baquero de El

laberinto del fauno o los Francesc Colomer y Marina de Pa negre). Estos dos galardones, todo hay que decirlo, han dado

ciertos quebraderos de cabeza desde su creación (no fue hasta la novena edición

de los Goya cuando empezaron a entregarse), puesto que en sus bases figuró

durante un tiempo (al menos, en unas que pude leer un año, precisamente porque

se discutía ese aspecto y alguien demostró tener razón al esgrimir el

documento) que se premiaba una “primera interpretación”, es decir, un debut (en

la actualidad, se ha añadido el adjetivo “destacada”) aunque tampoco es que

hicieran mucho caso ya que, paradójicamente, Saturnino García fue, a sus 59

años y tras haber participado en diferentes series y películas, quien se llevó

el primer Goya como actor revelación y a él se fueron sumando nombres como los

de Santiago Segura, Carlos Álvarez-Novoa o José Ángel Egido, podemos citar a

Isabel Ordaz, Laia Marull o Soledad Villamil en la categoría femenina, ninguno

puede ser considerado debutante, sí revelación por más que éste sea un concepto

bastante subjetivo, puesto que si uno ya se había fijado en aquel intérprete

que decía tres frases, si aquella actriz llamó nuestra atención en una breve

aparición, si uno (y muchos) era capaz de llamar por su nombre (e identificar)

a gentes como Walter Vidarte, Fernando Ramallo (que fue nominado al año

siguiente de hacerse popular -y cuando hubiese sido un candidato natural- gracias

a La buena vida), Silvia Abascal (los

académicos no debieron ver El tiempo de

la felicidad y por eso les pareció una revelación en La fuente amarilla) o Luisa Martín, como se viene diciendo, es

bastante relativo cuándo se revela alguien, por más que haya momentos, hitos,

puntos de no retorno, famas a las que es fácil ponerles fecha de inicio.

Más allá de haberme ido por las ramas (que

lo he hecho sin recato como tantas veces), lo anterior tiene un sentido en lo

que hoy quiero contar, porque, a pesar de las vueltas y revueltas, quería llegar

a este hecho: centrándonos en la literatura, que es lo que toca hoy (pero el

cine siempre es un buen compañero y proporciona un estupendo prólogo),

conocemos a muchos autores cuando la revelación ha pasado, es decir, cuando ya han

conseguido un éxito, una repercusión, un reconocimiento, es aquello sobre lo

que escribí cuando Alice Munro obtuvo el Nobel y un servidor nunca la había

leído (por si a alguien le interesa o, gracias, gracias, gracias, quiere volver

a leerlo: https://elarpadebecquer.blogspot.com.es/2013/12/leer-con-el-nobel-sobre-la-cabeza.html),

era imposible ser un lector virgen, lo es en la mayoría de las ocasiones en el

sentido de que alguien te hace una recomendación, lo alaba esa persona de cuyo

criterio te fías, te lo dice un amigo que conoce tus gustos y con quien sueles

coincidir, la autora, como en este caso, trae un Nobel bajo el brazo, no

repetiré el texto cuyo enlace tienen ahí mismo, me quedaré con la circunstancia,

que tantas veces se da, de que uno ha prestado poca o ninguna atención a la

producción de ésta o aquel y, de repente, puede que por azar, puede que por un

premio, puede que por decisión propia, se abre uno de sus libros y experimenta

la revelación en primera persona, da igual que sea una ópera prima que el título

número veinte que alguien ha publicado, tal vez, como se dijo, en alguna ocasión

anterior no se había enganchado del mismo modo con el autor o se le desconocía

totalmente, el caso es que, si tiene más obra publicada, uno se pone a buscarla

y recopilarla con el fervor del nuevo adicto, queriendo conocer todo sobre ese

para nosotros descubrimiento, viviendo nuestro particular deslumbramiento propio

del camino a Damasco, llegando a los orígenes, esos que apenas tuvieron ventas,

que no merecieron reseñas (o palabras que algunos intentan borrar o sepultar con

grandilocuencias actuales -¡Ay, esa hemeroteca implacable!-), que fueron

rechazados (también hay informes de lectura y palabras de editores que sería muy

interesante y revelador recuperar) o que, todo lo contrario, gozaron del favor

del público, del beneplácito de la crítica, del interés generalizado.

Y todo este maremágnum de reflexiones (o lo

que sean), que sólo pensadas puedo prometerles parecían conformar un discurso

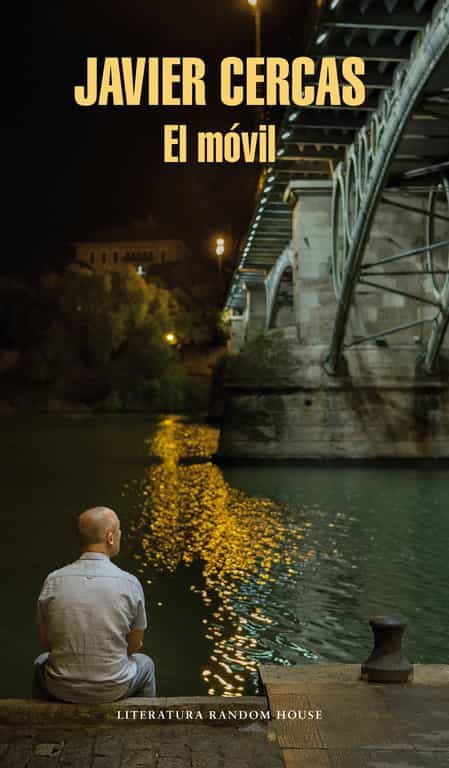

más coherente y menos abstruso, me lo ha motivado la lectura de El móvil, la considerada primera novela

de Javier Cercas (aunque él se refiere a su criatura como “relato”) reeditada

por Literatura Random House con motivo del estreno de su adaptación

cinematográfica -El autor, dirigida y

escrita junto a Alejandro Hernández por Manuel Martín Cuenca-, puesto que no he

dejado de preguntarme (antes, durante y especialmente después de leerla) cómo

la hubiese afrontado y recibido de haber caído en mis manos cuando se publicó

por primera vez, en 1987, sin conocer al escritor (ni al cineasta, que eso también

pesa en el ánimo, puesto que su cine suele provocarme más bostezos que satisfacciones

y, en lo que puedo juzgar, desconfío de su gusto literario -si elige una novela

para llevarla a la pantalla debe ser porque encuentra algo interesante en

ella-, puesto que La flaqueza del

bolchevique que transformó en imágenes en 2003 -y por la que María Valverde

obtuvo un Goya como actriz revelación que se antoja excesivo (ya ven que, a

pesar de las aparentes digresiones, al final voy atando cabos)- me sigue pareciendo,

según conozco otras, la novela menos afortunada de Lorenzo Silva). Debo decir,

aunque no será la primera vez que lo haga, que no compartí el entusiasmo casi

unánime que provocó Soldados de Salamina,

sólo me parecieron apasionantes sus primeras setenta páginas o así, las que se

centran en Sánchez Mazas, todo lo demás me parece un pastiche, un añadido, una

historieta sin gracia, defectos, por cierto, que también achaco a todo lo demás

que he leído de Cercas, una delectación por el subrayado que mueve a pensar que

no tiene confianza en el lector, un enrocarse en una imagen que funciona como

recurso durante cierto tiempo pero termina deviniendo en reiteración irritante

(y, lo que es peor, previsible), una querencia excesiva por un humor chusco (en

el modo en que lo utilizan en Perú, o sea, como sinónimo de tosco) que no sabe

hacer encajar (al menos para quien esto escribe) con el tono general de la

narración, un rellenar páginas para engordar un volumen, una anécdota estirada

en exceso (o una historia breve a la que se suman otras que no le aportan).

En El

móvil, aunque sólo sea por su extensión (poco más de ochenta páginas lo que

es el relato en sí -y eso dejando en blanco las pares si el capítulo anterior terminó

en impar para que el siguiente empiece del mismo modo-), no aparece esa

tendencia tan acusada al desbarre, al diríase estrambote, al eterno regreso al

punto de partida (al instante que se anatomiza o al detalle que se pormenoriza,

a aquella frase más o menos afortunada que se transforma en estribillo o en

mantra), pero el propio autor, recordando a André Gide y su afirmación de que “el

primer libro de un escritor alberga en germen toda su obra futura”, reconoce en

el prólogo que, aunque en apariencia es muy distinto de su producción posterior,

pues “carece, por ejemplo, de la dimensión histórica y política” de algunos de

los títulos que más prestigio le han conferido, ya puede encontrarse aquí “un

componente lúdico, irónico, metaliterario y hasta encarnizadamente formalista” y

los temas centrales de El móvil, “la

vocación literaria, la responsabilidad del escritor y los límites de su ética, las

relaciones sutiles e inextricables entre lo real y lo inventado”, han reaparecido

en sus novelas posteriores en mayor o menor grado. Apreciando su labor como

articulista, tal vez por la necesaria brevedad, por el espacio limitado, porque

ese ir y volver a determinada idea, si se sabe dosificar y enhebrar con

soltura, dota a ese tipo de textos de viveza y agilidad (se estará de acuerdo o

no con lo expuesto, pero no se puede negar lo bien armado que queda el discurso,

lo sólidos que se construyen y presentan los argumentos), Cercas sigue sin

parecerme un novelista apasionante, todo lo contrario, se le ve el armazón para

mal, es fácil anticipar los supuestos giros y si no se hace tampoco el

resultado provoca auténtica sorpresa, tal vez la sensación es aquí más acusada

que en otras lecturas porque, por más que Francisco Rico sostenga lo contrario,

se notan los titubeos, la inexperiencia, la escritura si se quiere cerebral,

demasiado pegada a la teoría, al concepto, a una voz narradora que se intuye ahogada

por muchas a las que parecerse (o no, puede que se quiera huir de lo leído por

más que, inconscientemente, empape lo escrito y, al final, no parezca fluir

sino quedarse en remedo -y a uno le sea inevitable encontrar ecos de Borges, de

Saramago, de Cortázar-). Como en la película se han añadido personajes,

situaciones e incluso intenciones que no están en el original, poco puede

intuirse leyendo El móvil de qué

puede ser El autor, aunque parece que

se coincide con los que han visto (y, en general, alabado) el filme en lo que

es todo un hallazgo, al menos en la novela (que es de lo que puedo hablar): el

personaje de la portera, una especie de alivio cómico muy matizado y bien

jugado con una pátina melancólica que aporta sombras y que, ella sí, demanda

más atención, más desarrollo, más páginas en las que, puedo anticipar, me sumergiría

con ganas y buenos auspicios, nunca se sabe cuándo, cómo y por qué se va a

vivir una revelación, nueva oportunidad que, por otra parte, no a todos los

autores se concede cuando se han hecho varias intentonas -eso, aunque no lo

parezca, se pretende un elogio, por más que sea pequeño, para Javier Cercas-.