La concesión de cualquier galardón provoca controversia, es inevitable,

la unanimidad resulta imposible en un jurado formado por los miles de millones

de personas que leen/ven cine/valoran y/o juzgan la obra/trayectoria de alguien

y, además, en muchísimas ocasiones no se conoce a todos los candidatos, a los posibles

premiados, por definición seremos injustos, sobre todo cuando generalizamos. En

ese sentido, el Nobel (en cualquiera de sus categorías, aunque uno se centre en

la única de la que puede hablar con cierto conocimiento de causa) despierta

siempre suspicacias, quejas, reproches, al fin y al cabo, por muy ecuánimes/analíticos

que nos pongamos, se trata de gustos personales, de emociones sentidas, de

placeres vividos, de conversaciones privadas con los escritores a través de sus

obras, da igual lo que digan los demás, incluso lo aprendido en las aulas, las

investigaciones llevadas a cabo, las tesis propias o ajenas sólidamente

armadas, las fuentes consultadas, los años de experiencia lectora, la

dedicación profesional al amor de siempre (los libros), no digamos las cifras

de ventas: es una cuestión de piel (me refiero, por supuesto, a quienes leen

algo del autor que sea antes de juzgar, no a los que se dejan llevar por los prejuicios

extraliterarios y pretenden transformarlos en opiniones -aunque sería mejor

decir “sentencias”-, esos que hablan/escriben sin leer).

Por muy incontestable que parezca el dictamen anual de la Academia

Sueca, siempre hay voces que se alzan para hablar de una distinción inmerecida

y enarbolar otros nombres que, considera quien manifiesta su disconformidad

(más o menos violenta), hubiesen sido “ganadores más justos”, olvidando quien

así se expresa (un servidor en alguna que otra ocasión, ¿para qué negarlo?, es

la visceralidad del admirador la que habla -o truena- en esos momentos) que su

endeble argumento puede trazar una trayectoria de bumerán; por más que lo

apuntale con el juicio crítico de voces consideradas autorizados, por mucha prosopopeya

que le eche al asunto, por más que razone con lógica, al final, volvemos a

ello, no deja de ser la expresión de su gusto particular que, además, se basa

en aquello que ha leído (y, sobre todo, en lo que no, en lo que ignora). Son

muchos los que se enfurruñan (o algo peor) cuando el premio va a parar a manos

de alguien a quien tildan despectivamente de “desconocido”, como si eso le

invalidase para ser distinguido, olvidando que son ellos quienes no le conocen,

nada más, que precisamente el Nobel ha propiciado una mejor difusión o primera publicación

en castellano de autores que se han convertido en nuestros favoritos (hablo por

mí, desde luego, aunque también por amigos que han vivido epifanías semejantes);

viví como un triunfo personal la concesión a Saramago (aunque, las cosas como

son, le leí mucho más de lo que lo había hecho a partir del premio), Doris Lessing

o Vargas Llosa, me decepciono cuando, año tras año, no lo consigue alguno de

mis eternos favoritos (y lo peor es que Martín Gaite, Delibes o Matute ya han

muerto), pero sin el Nobel nunca hubiese llegado o al menos hubiese tardado más

en hacerlo a las páginas debidas a Herta Müller, Naguib Mahfuz, Toni Morrison,

V. S, Naipaul, Svetlana Aleksiévich o Alice Munro (este caso en particular ya

lo conté en detalle en su momento: https://elarpadebecquer.blogspot.com/2013/12/leer-con-el-nobel-sobre-la-cabeza.html).

Por otro lado, están aquellos que se niegan a que sea laureado con el Nobel alguien

con éxito comercial, con legiones de admiradores, sobradamente conocido en el

universo lector, esos aupados a sus propios pedestales de elitismo que en

tantas ocasiones consiguen el efecto contrario, es decir, que la gente huya de

los títulos/autores que sancionan y prestigian, extendiendo certificados de

calidad que, se supone, están reñidos con un número abultado cuando no desorbitante

de ejemplares vendidos (lo que, por esa regla de tres, invalidaría a gran parte

de los que han sido premiados), premisa por la que invalidan a nombres que lo

merecerían por la riqueza, variedad e influencia de su obra y, de paso, con la

que colocan una etiqueta que indica “aburrimiento seguro” en aquellos escogidos

por la Academia Sueca.

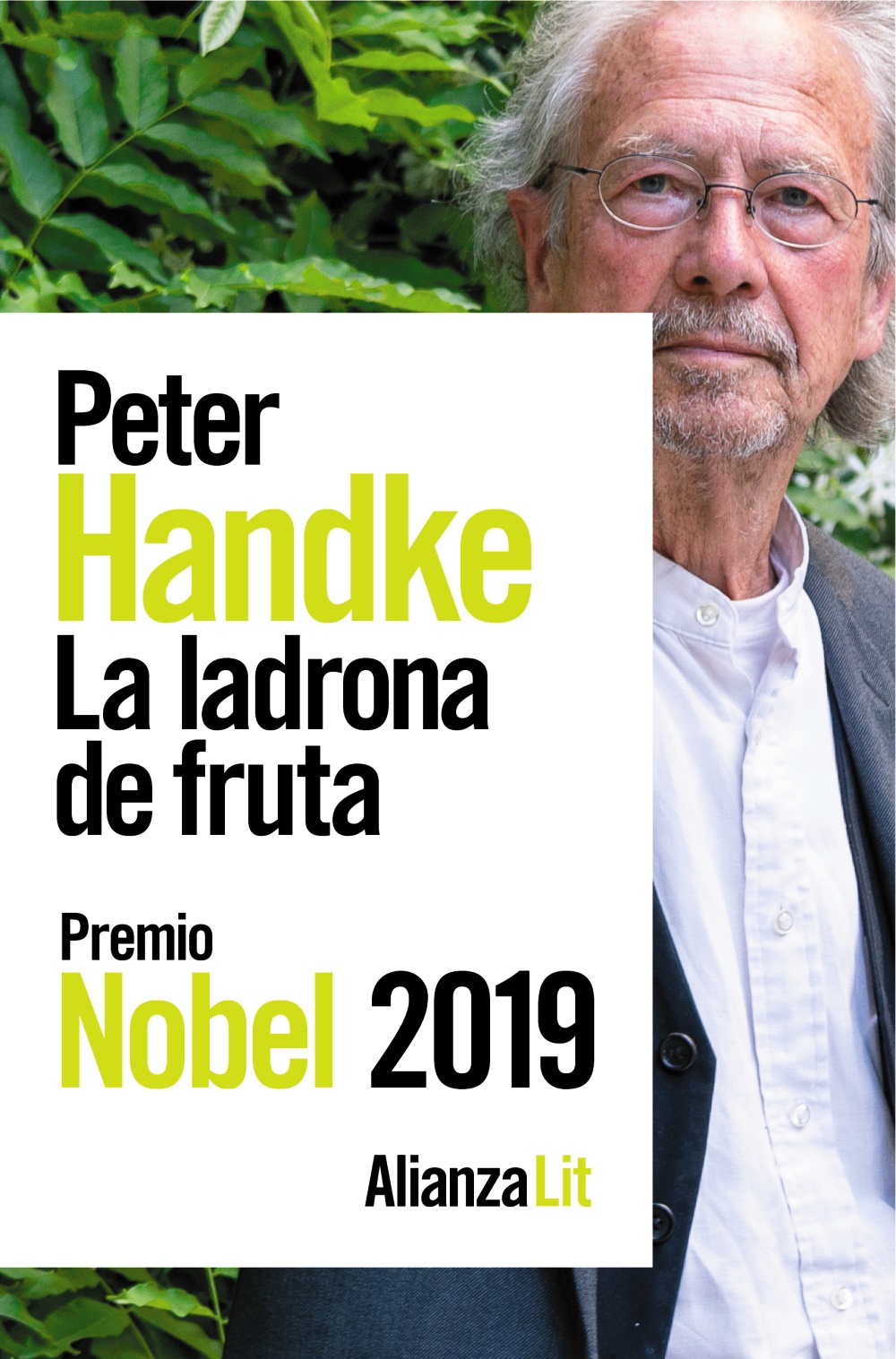

Hablando estrictamente de literatura (al menos en mi caso: puede que

detrás de las reacciones de alguno haya también una intención política, algo

que no se puede descartar tratándose de este escritor), cuando se anunció que

el Nobel de Literatura 2019 iba a parar a las manos de Peter Handke hubo quien

comentó (y, expresado de un modo u otro, lo leí en varios lugares) que ya no

era el momento de premiarle, que hace años puede, que el galardón llegaba a

deshora (por lo tanto, se colegía de esas palabras, no era merecido). Por un

lado, recordé (aunque sólo en algún caso puedo afirmar que lo decían los

mismos) que más de uno se llevó las manos a la cabeza porque Orhan Pamuk era muy

joven y sólo había escrito siete novelas o porque la obra de Kazuo Ishiguro

(también, casualmente, compuesta hasta ahora por siete títulos) les parecía

escasa para semejante reconocimiento, algo que también se dijo (y de qué modo)

en lo que atañe a Svetlana Aleksiévich (es decir, en ese sentido, Handke cumplía

ambos parámetros: 76 años -en el momento de la concesión- y una amplia, variada

y cuantiosa producción); por otro lado, pensé, a un nivel mucho más particular,

en que leí alguno de sus títulos a mediados de los 90 y que, con las mismas,

dejé de hacerlo, no por decepción o aburrimiento, tampoco por desinterés o disgusto,

simplemente no se dio la oportunidad y, siendo honesto, tampoco lo propicié,

tal vez pensé que mi relación con él ya estaba cubierta y eso que guardo un grato

recuerdo de El miedo del portero al penalti o En una noche oscura

salí de mi casa sosegada, puede que en ese sentido yo también considerase (aunque

no lo expresase/sintiese así) que el Nobel llegaba tarde, cuando el escritor parecía

haber perdido la gracia/el interés que me provocó años atrás. Puesto que, casi coincidiendo

con el acto de entrega del galardón, Alianza Editorial (que ha publicado la

casi integridad de obra) presentó La ladrona de fruta a finales de 2019

(apareció en alemán en 2017), pensé que era un momento excelente para recuperar

el contacto con Handke y ver en qué punto estábamos.

Lo primero que debe hacerse es agradecer el cuidado y la atención puestos

tanto por la editorial eligiendo a una gran profesional como, especialmente,

por Anna Montané Forasté, la traductora, para que el verbo del autor llegue con

toda su fuerza, su riqueza, su complejidad, su subtexto, sus particularidades, sus

meandros, su ambigüedad, su mezcla de voces/estilos, su beber de otras fuentes,

su poner en comunicación/conexión unas obras con otras; no se pierdan la nota

final en que la traductora hace un sobresaliente y revelador acercamiento al

autor, una guía de lectura que no marca el camino porque no pretender imponer

un criterio, pero lo desbroza, lo señala, nos coge de la mano para que no nos sintamos

demasiado perdidos de un modo muy particular de narrar, sobre todo si somos

neófitos o, como en mi caso, llevamos muchos años sin frecuentarlo. Peter

Handke no presta atención al argumento, al menos a lo que solemos por tal, se lanza

sin red, se transforma en personaje, nunca deja de ser narrador ni de marcar su

presencia, se desdobla, interactúa con el lector, habla consigo mismo,

reflexiona con sus criaturas, se detiene en un detalle, un olor, una calle, un

paisaje y le dedica varias páginas, dispersa y aleja piezas, no todas las

vuelve encajar, tampoco parece ese su objetivo. Es un maestro del deambular en

todos los sentidos, especialmente en el de jugar con las palabras,

enfrentarlas, mezclarlas, diseccionarlas, también en el de instalarse en una

especie de espacio onírico en el que todo es posible y al mismo tiempo resulta

fantasmagórico, soñado y/o intuido, verosímil e intangible, propone

sensaciones, las convoca, instila en el lector estados de ánimo de los que no

se es plenamente consciente hasta que se han adueñado de uno, le deja a su

libre albedrío, sugiere, no concreta, exige participación, nos pone en

movimiento, también nosotros deambulamos (y lo hacemos con placer).

“Aquel día, el silencio soñado se abalanzó sobre mí, aunque,

efectivamente, solo durante un segundo, como la onda expansiva de una

catástrofe de alcance mundial. Y por un momento tuve también claros los

motivos, no eran imaginados -eran tangibles, sólidos, innegables-: semejante

hundimiento de los alrededores, el silencio de ahora, ese silencio, en lugar de

dar ánimos, amenazaba y lamentaba; era un silencio amenazante, un silencio

horroroso y mortal a la par: horrorosamente silencioso, horrorosamente

paralizante”. En esa constante ambivalencia se mantiene el narrador, la

misma con que se desarrollan los hechos, en la que instala a sus personajes y a

los lectores, nada se puede/debe dar por hecho incluso cuando hay constancia inapelable

de ello, todo es susceptible de cambiar de un segundo al otro, especialmente si

tenemos en cuenta que jamás llegaremos a conocernos del todo: “Con el paso

de las décadas me había dado cuenta de que la mayoría abrumadora, en todos los

sentidos, de los bípedos, comúnmente llamados «humanos», de raza amarilla,

blanca, negra o de la que sea, pertenecen a la raza de los inaccesibles. Un

número superior, una mayoría no expresable en porcentajes, es, o fue desde

siempre, inaccesible; nada ni nadie puede acceder a ella, y mucho menos yo, o

alguien como yo. Nada le sorprende. Nada le hace agudizar los oídos. De nada,

pero absolutamente de nada, le alcanza un destello o un reflejo. Lo que en su

día se decía «tener oídos para» o «tener ojos para»: los inaccesibles, esos no

tienen oídos ni ojos para absolutamente nada de lo que hay en la Tierra; para

absolutamente nada de lo que en tiempos se llamó «Madre Tierra», sea naturaleza

o mundo de los humanos”. Y cuanto más intentamos comprendernos, cuanto más

nos analizamos, más claro (o todo lo contrario) parece que no somos quiénes

pensábamos, equivocados en gran medida por el lenguaje que utilizamos o el uso

que damos a determinadas palabras: “Propiedad, eso era algo radicalmente

distinto a lo propio a mí. O, dicho de otro modo: lo propio de mí no tenía nada

que ver con aquellas cosas -así pensaba yo- que me pertenecían, con aquello

sobre lo que yo tenía un derecho de propiedad. Lo propio de mí: ni me

correspondía, ni yo podía apostar y confiar en eso. Y, no obstante, aunque de

manera distinta a las posesiones, en cada caso había que conseguirlo, y también

adquirirlo, andarlo, rodearlo”.

De este modo, Alexia, la podríamos decir protagonista (todo es relativo

en un texto de Handke, esa es otra de sus virtudes), acepta ser llamada con el

apelativo que da título a la obra (su propio padre se dirige a ella de ese modo),

aunque, al mismo tiempo, rechaza lo que ese sobrenombre conlleva, al menos

tomado literalmente: “La ladrona de fruta detestaba robar, sustraer, las

raterías, los hurtos. De entre todos los malhechores sentía asco únicamente por

los ladrones. Bandidos, violadores, asesinos, asesinos en masa: eso era algo

diferente. Por lo demás, lo secreto, que no tenía nada en absoluto que ver con

lo que de alguna manera era íntimo, la atraía de una forma particularmente

adictiva. Por otra parte, a su juicio, lo secreto del robar, del birlar, era,

ya solo por los gestos, de lo más repugnante que existía bajo la capa del

cielo. Por mucho que tratara de convencerse, siendo testigo por ejemplo de un

pequeño hurto en el supermercado, de que eso pasaba por necesidad o de que, de

todos modos, la mercancía robada apenas tenía valor: ella despreciaba al ladrón

por su maniobra. (…) Todas las fechorías hacían daño, causaban dolor,

cada una a su manera”. Y como ella no pretende tal cosa, se contempla bajo

otro prisma: “Su ladronería era, por el contrario, otra cosa. Practicada

bajo el signo de la impunidad, era, además, algo agradable. Y era decoroso. Y

era algo bello. Algo ejemplarmente bello. Sí, es cierto: lo que hacía cada vez

que robaba era algo torcido. Pero para ella también esta expresión tenía otro

significado distinto del habitual. Ella se sentía como en casa ante todo lo

torcido, aunque lo fuera levemente, intuía aquel secreto que tanto anhelaba,

especialmente viendo cosas torcidas, una aguja de coser torcida, un lápiz

torcido, un clavo torcido”. Dicotomía (o carácter poliédrico) que, como

decimos, está en la base y en el centro de la manera de narrar/abordar la complejidad

del ser humano que viene desarrollando Handke desde sus primeras obras,

dicotomía que el padre de Alexia es capaz de sintetizar en pocas palabras: “¡Ay!,

tu corazón: cómo está hecho, está hecho y pensado para romperse por nada, en

vano; igual que tú, hecha y pensada para que el sudor de la muerte te empape y

tengas miedo de no despertar nunca jamás… A la vez, ¡nadie más alegre, más

llena de alegría, más dotada para la alegría que tú, ladrona de fruta!”.

Hace cosa de una semana, publiqué en Instagram un texto sobre una

película que me ha dejado profunda huella y un entusiasmo creciente según la

voy interiorizando, Lazzaro felice; un antiguo y leal oyente que sigue

interesándose por mis desvaríos me comentó que, tras leerme, la vio y, un tanto

en broma (porque me aclaró que le había gustado, precisamente por el debate

posterior que provocó), me pidió que se la explicase cuando, como queda dicho,

le había pillado el punto, es decir, la gracia, la misma que perdería de dar

por buena una única versión, el filme escrito y dirigido con brillantez por Alice

Rohrwacher (galardonada en Cannes por su guion -premio que sabe a poco y, para

colmo, fue ex aequo-) tiene una conclusión pero acepta/propicia que cada espectador

la haga a su manera e incluso añada matices/interpretaciones, esa es la magia

del arte, eso es lo que Handke consigue: nos hace vivir la obra, discutirla,

rechazarla, no comprenderla, la pone en nuestras manos, no quiere respuestas

sino nuevas preguntas, que abatamos esquemas, que pongamos en duda lo que se

presenta como absoluto, que rebatamos lo estipulado, que el movimiento no se

detenga, que no nos conformemos, que perdamos el miedo a la duda, a lo

inconcreto, a lo desconocido, a lo imposible, que seamos como su personaje

central: “En lo inexplicable ella se sentía como en casa”. Así me he

sentido yo, regresando al hogar de un viejo amigo, procurando quebrantar el

hermetismo provocador de Peter Handke.