No siempre (en realidad sucede bastantes menos veces de lo que parece

indicar la sabiduría popular -dejaremos a un lado las diferentes escuelas conductistas

o similares e incluso el esquematismo y la negación del libre albedrío o la

individualidad-) se cumple aquello de que los hijos imitan a los padres (o los

niños a los mayores, ampliemos las opciones) o reproducen lo que han visto

hacer en su familia, en su entorno, lo que les ha sido transmitido/impuesto

como norma, hábito, costumbre, aquello que se espera de ellos; es cierto que la

educación más íntima y próxima deja una impronta muy acusada de la que resulta

complicado deshacerse en la edad madura, cómo negar la importancia de lo que

los adultos erigidos en modelo enseñan a unas criaturas en formación, maleables

e influenciables en grado sumo, pero hay múltiples ejemplos de que la huella dejada

y los efectos provocados son mínimos e incluso los opuestos a los deseados,

siendo lo más evidente de esto que se indica el hecho de que dos hermanos

criados del mismo modo, en el mismo ambiente, con las mismas condiciones de

aprendizaje, estímulo y otras características que van moldeando un carácter,

devienen con el tiempo (e incluso a una corta edad) en personalidades totalmente

opuestas. Viene el asunto al hecho de que, al igual que tantas cosas que van

apareciendo en este rincón, la afición futbolística está en mis genes, es

decir, en mi familia siempre ha gustado mucho lo que, gracias a Zipi y Zape (está

bien poder recurrir a los tebeos precisamente hoy), empecé a llamar balompié,

pareciéndome que de ese modo quitaba cierta importancia (o aureola épica) a lo

que ocupaba las horas de gran parte de mis compañeros de colegio (si bien es

cierto que no con el grado de fanatismo y obsesión que ha alcanzado), a ese

juego/deporte que les hacía perder la cabeza, a lo que la profesora de Gimnasia

(así llamamos siempre a la asignatura e incluso como tal aparecía en los

horarios entregados a principio de curso) consideraba un recreo (y que en mi

caso recibía con algarabía porque así no había que saltar el potro o hacer el

pino). Mi abuela era madridista hasta la médula (y más hondo), no se perdía

ninguna retransmisión, se quedaba abstraída mirando la pantalla ignorando a los

demás, participaba activamente de las incidencias, hacía tertulia con mi padre

y el tío Miguel, dos grandes aficionados (uno del Madrid y el otro del Atlético,

pero jamás discutían más que entre bromas y con un pique muy sano), lo de mi

madre merecería capítulo aparte, aunque es una gran forofa de su equipo

(también el Madrid) se implica con cualquier partido, escoge un favorito y todo

se le va en reclamar penalti en cualquier jugada que se lo parezca (sí, exagero

algo, pero tampoco crean que mucho). Mi padre y mi hermano fueron socios muchos

años, he ido muchas tardes de sábado al Bernabéu a ver al filial (conocido

entonces como el Castilla), incluso fui testigo del homenaje a Pirri, pero el fútbol

jamás me despertó otra cosa que aburrimiento, nunca me interesó en absoluto.

Creo que este desapego viene desde muy atrás, desde el mismo momento en

que hubiese debido apasionarme por él, hablo de aquellos domingos en que el

partido de la semana paralizaba el país y era programa televisivo obligatorio

(no había más opciones), sobre todo porque suponía cierta visita recurrente (y

nada sorpresiva por más que ese fue durante demasiado tiempo el saludo habitual

a su llegada) que jamás me complació, fui testigo de demasiadas broncas, de puñetazos

en la mesa, de insultos, de la violencia que siempre traía/llevaba consigo

alguien a quien prefiero olvidar por más que haya gente (la que menos debería

querer que yo haga memoria) empeñada en que ese lastre siga pesándome en el

corazón y provocándome lágrimas de rabia, de dolor, de rencor, de odio

absoluto, no tengo por qué andar con paños calientes precisamente aquí (llanto

que no supone lástima de mí mismo, sino la impotencia de tantos años, las uñas

clavadas para no estallar, el recuerdo siempre vivo de lo que soportaron la

abuela, mi padre y el tío Miguel en aras de una armonía familiar inexistente

pero cuya imagen se quería mantener -por más que, nunca mejor dicho, fuese un

secreto a voces cómo era aquel personaje-, todo para cimentar unos afectos con

los pies de barro que uno, aunque niño, no podía concebir ni asimilar a los que

le nacían hacia las personas citadas). Y la cosa fue a más (las visitas, quiero

decir -y todo lo demás-) cuando el fútbol se convirtió casi en objeto de lujo

televisivo y el tío se hizo socio del canal de pago que adquirió sus derechos

(lo cierto es que no se dio de alta hasta que sucedió lo mismo con la Feria de

San Isidro, pero lo uno trajo lo otro); ya era tarde para aficionarme a algo

que, además, seguía despertándome (aunque fuese por causas exógenas a lo que

sucedía sobre el césped reglamentario) espanto, asco, mucho dolor, el esfuerzo

de mantener un buen tono, una sonrisa, todo lo contrario a lo que hubiese hecho/dicho

sin las (benditas en el sentido de que estaban aquí) ataduras que personas tan

importantes para mí suponían (aunque en ese entonces ya tenía autonomía -y

edad- como para no tener que estar siempre allí). Aun así, recuerdo momentos

divertidos con la abuela, partidos emocionantes a los que era imposible

resistirse, lo grato que era ver el partido de la Premier League de cada sábado

con el tío (y, las cosas como son, dando alguna cabezada que otra -los dos- o

durmiendo sin recato -ídem-), los de la selección española (algo especialmente

meritorio en esos tiempos en que aún no era La Roja), pero, como digo, casi

cualquier cosa me resulta más atractiva que ceder noventa minutos de mi vida a

unos señores que corren (los que lo hacen) detrás de un balón (aunque, y

siempre bromeamos en este aspecto Pablo y yo con nuestras amigas Rocío y Sandra

-futboleras hasta las trancas, aunque eso es quedarse corto-, hay “mucho arte”

sobre el terreno de juego). Y habrá quien se esté preguntando a cuento de qué

estoy soltando este rollo, aunque imagino que los leales y asiduos no se

sorprenden, si todo es para justificar que en unas horas veré el enfrentamiento

entre España y Rusia, el partido de octavos de final del Mundial 2018 (es, al

menos, mi intención, igual me limito a ir echando un ojo a Internet -o a estar

pendiente de las reacciones de los vecinos, de lo que llegue desde la calle-),

pero bien saben propios (y hasta puede que algún extraño) que lo mío no es

caminar en línea recta, lo que sucede es que en estas memorias de lector que

voy desgranando con melodías extraídas del arpa hoy le ha tocado el turno a un

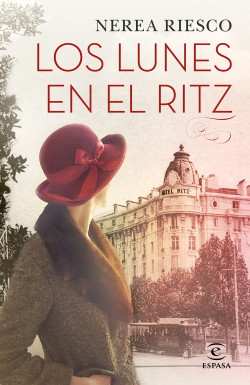

simpático volumen que Ediciones B lanzó con motivo del acontecimiento

deportivo, ese cuya foto ilustra el presente texto, es decir, el Mortadelo

Especial Mundial 2018.

Lo primero que conviene aclarar es, como viene siendo tradición desde

Argentina 78, el maestro Ibáñez publicó no hace mucho la aventura que Mortadelo

y Filemón protagonizan en torno al torneo celebrado cada cuatro años (titulada

sencillamente Mundial 2018) y que

aquí nos hacemos eco de un especial que reúne viñetas ya publicadas con algunas

dibujadas para la ocasión, organizadas de modo que conforman un curioso (y

jocoso) manual para aficionados y profanos, es decir, no hay ninguna trama que

seguir más allá de alguna historieta breve, pero sí muchos motivos para volver

a sonreír (o a soltar la carcajada, depende de cada uno) con los agentes de la

T.I.A. y el resto de personajes de la serie, sin olvidar la imprescindible y

tronchante colaboración de Rompetechos (a quien regresaremos en breve con la atención

-y el cariño- que merece puesto que se publicó el primer tomo -y qué tomo- de

una colección que reunirá todas sus aventuras). Tras un test futbolero (en el

que, por cierto, un servidor obtuvo un 17 sobre 24, o sea, un resultado “normalillo. No está mal. Zidane hizo el test

y sólo acertó 16”, según se indica en la resolución del mismo), entramos en

la primera parte (o zona), marcada al igual que las demás con el sello de “secreto

a tope” de la T.I.A., la llamada simplemente El fútbol, donde merecen especial atención las curiosidades

totalmente verídicas tales como que uno de cada veinte jugadores se lesiona

cuando celebra un gol o que fue el Milan, en 1981, el primer equipo que

imprimió el nombre de los jugadores en el dorso de las camisetas. En la sección

titulada El jugador hay tiempo para

un diccionario médico que hubiese hecho las delicias de José Luis Coll, para

abordar con sentido del humor el asunto de las lesiones y para ofrecer a los

jugadores la fórmula perfecta para no quedar mal en una rueda de prensa (y es

en estas páginas en las que más protagonismo tiene el profesor Bacterio).

Los hinchas tienen su momento en el apartado La afición, donde, además de aprender algunas tácticas para los

piques futboleros (aunque la T.I.A. advierte de que no se hace responsable de

lo que suceda cuando se apliquen), veremos al Súper transformado, por efecto de

uno de los supositorios desoxirribonucleicos agilipuertadores de Bacterio, en El súper hincha y un estudio que compara

las reacciones consideradas normales con las que tiene un forofo recalcitrante.

El momento más puramente Ibáñez del volumen llega con La T.I.A. y el fútbol para concluir con el específico Rusia 2018 donde, tras una nueva muestra

de imaginación y alarde cómico del creador al hacer desfilar a las diferentes

selecciones que concurren, Putin y el Súper tienen un intercambio de

impresiones que está a punto de descongelar aquella guerra que algunos se

empeñan en considerar no terminada (a pesar de la caída del Muro, la

desaparición de la URSS y demás hechos históricos). Como colofón, unas páginas

que ahora han tornado en premonitorias (sobre todo en lo que a La Roja se

refiere) puesto que se centran en el VAR, esas siglas que todos hemos aprendido

a escribir correctamente (por más que, como bien dice Sandra, lo que más nos

tira y es más divertido es cuando la palabra empieza por “b”). No sé si se

harán más o menos aficionados, si puede ser una adecuada toma de contacto con

el asunto, el caso es que con Mortadelo Especial Mundial 2018 lo pasarán en

grande (y, como en mi caso, desterrarán viejos fantasmas asociados al fútbol). Por

cierto, Ibáñez es tan genial que ha reconocido en diferentes ocasiones que de fútbol

más bien sabe poco, ¡cualquiera lo diría! Lo más plausible es que provoca que

los lectores se ríen con él, no de él.