Lo de mi alabada memoria, esa que tanto celebran mis compañeros de

avatares lectores, esa que puede resultar implacable y en ese sentido no temen

lo suficiente (será que la olvidan, valga la paradoja) familiares y llamados

amigos cuando sacan el pasado a relucir, esa que a veces he podido exhibir en

tantas horas de directo radiofónico, que tantas dudas ha despejado en un

momento, que tantos argumentos me ha permitido armar en cuestión de segundos,

que tantos errores (por no decir falsedades dichas a sabiendas confiando en que

nadie tuviese a mano el dato correcto) ha subsanado, esa que hace aparición

cuando menos lo espero fluyendo espontáneamente, lo de mi buenísima memoria,

venía a decir, es matizable, por más que en líneas generales se mantenga en

buena forma y lo demuestre en cuanto surge la menor oportunidad. Lo primero que

conviene decir es que nunca he tenido que hacer demasiados esfuerzos para ir

archivando/atesorando títulos de libros, nombres de autores, fechas de

realización/estreno de una película, premios ganados por tal o cual intérprete,

filmografías de cineastas, letras de canciones, momento (mes, día -no sólo el

número sino en cuál de la semana tuvo lugar- e incluso la hora exacta con pocos

minutos de margen) en que pasó esto o aquello, he sido (y soy) en muchas

ocasiones el primer sorprendido por la claridad con que recuerdo algo, la

facilidad con que me viene algún hecho a la cabeza, la boca y/o el corazón con

profusión de detalles, sin ser muy consciente de tenerlo tan presente/vívido,

brota sin más cuando es preciso o se impone sin haber sido convocado, sin

tenerlo previsto, sin quererlo (ya sabemos qué terremoto emocional puede

asolarnos, qué catarata evocadora/nostálgica puede anegarnos con apenas un

inocente mordisco a una magdalena); esa reconocida facilidad para, por ejemplo,

recordar con bastante precisión los nominados y ganadores de las diferentes

ediciones de los Oscar (antes por lo menos, ahora, no sé si porque lo que allí

ocurre y concurre no resulta tan memorable, tengo que hacer mayores esfuerzos

para ello -y, no nos engañemos, uno va perdiendo facultades-), llegó a ser

envidiada por mí mismo (a veces me veo desde fuera, me desdoblo y soy mi peor

juez) durante las maratonianas horas de estudio de demasiadas asignaturas en

que para aprobar se exigía reproducir literalmente los apuntes y/o el libro de

texto, lo de menos era que se entendiese/aprendiese algo. Por otro lado,

lamento destruir el mito, esa memoria no es tanta como parece, es decir, tengo

una natural que trabaja a destajo sin que apenas lo perciba, acumulando mucho

conocimiento inútil (aunque él emplea el término en otro sentido, me ha gustado

llamarlo así desde que leí el fantástico ensayo homónimo de Jean-François

Revel), con ello quiero decir innecesario (sobre todo porque ocupa espacio y no

deja que entre otro que me gustaría más retener), y al mismo tiempo olvido casi

al momento argumentos de películas y novelas, incluso aunque las haya visto/leído

más de una vez (mucho menos lo segundo por desgracia: haría falta una vida sólo

para releer todo lo que quisiera), incluso aunque me entusiasmen, aunque me

dejen huella profunda (permanece imborrable la sensación experimentada, pero

ayuna de datos concretos, esos que otras veces reproduzco con precisión

fotográfica), equivoco mil y un detalles o soy incapaz de describirlos, lo que,

no hay mal que por bien no venga, me ha permitido en ocasiones, como envidiaba

aquel lector con el que Mark Twain coincidió en un tren, vivir la obra de que

se tratase con la misma (o mayor) intensidad que la primera vez.

En este ya largo y venturoso trayecto como lector/espectador, gran parte

de los recuerdos más nítidos que conservo, los que se mantienen más vivos y

frescos, como si hubiesen sucedido hace pocos días (u horas), son aquellos que

dan cuenta de lo mucho disfrutado, admirado, aplaudido, vibrado durante una

función de teatro, tal vez por la inmediatez, por la cercanía, porque sucede

ante nuestros ojos sin filtros, porque es algo único como la propia vida,

porque mantiene ese carácter inédito, porque nunca es exactamente igual a lo

que sucedió con/al público de ayer ni a lo que sucederá con/al de mañana,

porque se ejecuta sin red, porque no se puede rebobinar, porque se respira

verdad, porque crea atmósfera vital, porque se la están jugando tal y como lo hacemos

en el día a día, porque no es una repetición sino algo nuevo aunque texto y decorado

sean los mismos. Ya lo dijo (como casi todo) el gran Antonio Machado, “lo

nuestro es pasar”, pero no sólo por “pasar haciendo caminos” sino

por estar continuamente sucediendo, somos gerundios andantes hasta que nos

convertimos en eterno pasado o entramos directamente en el olvido, en el

desconocimiento de los que lleguen después, todo dependerá en gran medida de la

memoria de quienes puedan dar testimonio, en cómo se estimule o apague la de

los demás; recuperando la literalidad del verso, vamos transcurriendo, vamos

viviendo, pasamos de esto a aquello, la vida sigue su curso, y hay cosas que

así lo hacen también (pasar) mientras otras quedan y eso es lo que, como digo,

me pasa con el teatro, arte efímero en sí mismo, cada representación nace y

muere en cuestión de horas, su trascendencia, su recuerdo, su inmortalidad

depende de cada espectador, aunque puedan quedar mil testimonios del mismo en

forma de afiches, fotografías, grabaciones, carteles, críticas de los

periódicos, entrevistas, su auténtica perdurabilidad se la conceden los

comentarios, los parabienes, los aplausos y ovaciones, lo que uno cuenta a los

demás, lo que sigue evocando y recreando años después sin necesidad de que se

lo cuenten hemerotecas. Esa urgencia del momento, ese carácter perecedero que

lleva intrínseco, esa bajada de telón que sirve para vaciar la escena y

prepararla para lo que venga después, esa condición del teatro es la que

captura con la sabiduría que dan tantos años entregado al noble arte de la

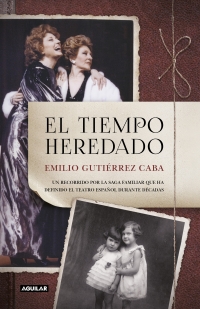

interpretación Emilio Gutiérrez Caba en El tiempo heredado, libro

publicado por Aguilar en noviembre del pasado año, cuando afirma: “Eso, ni

más ni menos, es el teatro: un instante de brillo, de éxito y el olvido”.

Enfrentar y vencer a este último es el plausible y conseguido objetivo

de este particular libro de memorias, puesto que no lo es al uso o no estrictamente,

en el sentido de que su autor se coloca en segundo plano, no habla sobre él más

que cuando es imprescindible, no repasa su trayectoria, sus logros, sus

triunfos y fracasos: “(…) aquí no trato de contar mi vida, sino la de las

mujeres de mi familia, la de las mujeres que conocí y la de las que las

antecedieron. Su historia, no la mía, aunque, a ratos, esta se entrecruza,

claro”. Y en esos casos se comporta más como testigo que como protagonista,

con la humildad que le caracteriza cede gustoso el foco a aquellas que define

como “frágiles, menudas, intangibles, expuestas a la crítica del tiempo. Son

las mujeres de mi familia. Todas actrices, todas conocidas, respetadas y

queridas en su tiempo. Llenaron escenarios y pantallas de cine y televisión.

Descubrieron el teatro a muchas generaciones, vivieron y murieron por él. Desde

la distancia, desde la relativa traición de la memoria, evoco su historia y su

paso por la vida, su época y la de este país tan amado y tan dolido; la de su

teatro y su cine. Todo lo que he podido recordar y saber de aquellas mujeres,

de aquellas admirables actrices que me enseñaron a querer este mundo, a tratar

de entenderlo, está en estas páginas. Es emocionante que sea mi familia, es

emocionante poder escribir de ellas a las que tanto debo. Es lo que el tiempo

me ha dejado”. Aunque no sea ninguna sorpresa para quienes hemos tenido la

fortuna de conocerle más allá de manera más personal (no puedo olvidar el

momento en que nos entrevistó a Pablo y a un servidor sobre Madres de

película en una colaboración que hacía en aquel momento con la SER y se

mostró generoso, informado, cercano, agradecido -su hermana Irene, grande donde

las haya, aparece dos veces en el libro y demostró haberse leído esos y otros

capítulos, había buscado entrevistas anteriores incluso sobre nuestro anterior

trabajo en conjunto-), El tiempo heredado permite confirmar las virtudes

enumeradas y algunas más, la humanidad que, aunque puesta al servicio de cada

personaje, destilan tantas de sus interpretaciones (y por eso impacta como lo

hace en La comunidad al despojarse de la misma, hacernos olvidar el afecto

que despierta para espantarnos, amedrentarnos, hacernos temblar), hace bueno el

refrán porque se muestra agradecido precisamente por bien nacido, es decir, por

recuperar las figuras de quienes fraguaron una de las sagas interpretativas más

memorables de nuestro país (y, me atrevería a decir, casi de cualquiera), una

genealogía que se remonta al XIX y que Emilio reconstruye a base de recortes de

periódicos, cartas, testimonios directos, levantando acta de teatros,

funciones, giras, directores, empresarios, centrándose, por supuesto, en su

familia, en aquellos que dieron lustre a los apellidos que aún siguen brillando

en las marquesinas, a los que lo hicieron antes, a los que se han sumado

después.

Emilio articula su libro en torno a las

reflexiones/evocaciones que le brotan durante las horas previas a un estreno, “como

siempre que llega ese día, me hago la misma pregunta: ¿Qué demonios se me ha

perdido a mí en un escenario? (…) empiezo a recordar viejas

conversaciones escuchadas en mi casa cuando era niño, relatos sobre antepasados

que nunca conocí (…). Aquellas palabras que, como piezas de un puzle,

visualizo en este momento y que completan el panorama de sus recuerdos y de los

míos. ¿Qué hago yo subido a un escenario?”. La respuesta (en parte) está en

los suyos, en quienes le precedieron, en quienes introdujeron el gen teatral en

la sangre común, empezando por el bisabuelo materno del autor, Pascual Alba Sors:

“En los meses de mayo y junio de 1994, cuando estuve en Granada ensayando

una obra teatral, intenté localizar la sepultura de mi bisabuelo, pero fue

inútil. Sí, don Pascual Alba fue el «responsable» de que hoy yo esté en este

teatro (…). Tal vez la búsqueda de su sepultura en Granada encerraba la

intención inconsciente de situarme delante de la lápida, guardar silencio y

preguntarle: «¿Por qué te dedicaste a esto? ¿Qué sentido tenía? ¿No hubiese

sido mejor (…) abrirte camino en la vida de una forma más segura en vez

de embarcarte en este mundo del espectáculo tan inasible, tan efímero, tan

frágil? No te entiendo, Pascual, en menudo lío nos metiste a todos. Es hermoso

lo que hacemos, sí, pero hay que ver qué malos ratos se pasan, a veces, como

hoy, esperando la hora del estreno. Claro que si hubiese encontrado tu tumba a

lo mejor no te había preguntado nada: me hubiera quedado en silencio, eso sí, y

luego hubiese musitado en voz muy baja: “Gracias, muchas gracias, don Pascual,

por esta inseguridad tan dura y al mismo tiempo tan excitante, tan necesaria y

tan hermosa”»”. Don Pascual tuvo dos hijas, Leocadia e Irene, tía

abuela y abuela respectivamente de Emilio, la primera gozó de gran éxito y

prestigio (fue la señá Rita en el estreno de La verbena de la Paloma

el 17 de febrero de 1874, donde también actuó su hermana), uno de los varios

nombres que se rescatan del olvido/desconocimiento, suministrando abundante e

interesante información para el espectador que no se conforma con aquello que

ha visto y encuentra/descubre en el libro fechas, estrenos, autores, títulos,

teatros, aquello de lo que ha quedado constancia, aquello de lo que el autor

tiene testimonio: “Me siento terriblemente frustrado por no haber tenido

cuando murió [Leocadia Alba en diciembre de 1952] la edad de mis

hermanas y haberle podido preguntar muchas cosas de su vida que se siempre se

han conjeturado en mi familia, que nunca se han sabido con certeza”. Estas

palabras son toda una declaración de intenciones, puesto que cada página del

libro es precisa, honesta, directa, tanto en lo profesional como en lo íntimo, ateniéndose

a los hechos, un brillante ejercicio de pulcritud y respeto, sin ocultar episodios

oscuros (económicos, laborales, personales) pero sin recurrir a tanto

exhibicionismo obsceno como abunda por ahí (y que tan celebrado y bien pagado

es), brutalidad innecesaria que, además, en muchos casos tiene más de ficción

que de realidad, todo lo contrario a lo que hace Emilio con suma elegancia.

“Mi madre [Irene Caba Alba], trabajadora, obediente,

responsable, irremediablemente sumisa, entró en la profesión de sus padres,

como años después lo haría mi tía Julia, resignada más que convencida, pero sin

capacidad de respuesta ante el carácter enérgico de mi abuela [Irene Alba].

Empezó en el teatro bajo la protección de su progenitora y poco a poco le

fue gustando sin entusiasmarla, dándose cuenta de lo importante que era en la

vida tener un oficio, trabajar. Bien es cierto que aquello no la liberaba;

nunca sabré qué le hubiera gustado ser de no haberse dedicado al teatro, aunque

intuyo que sus aspiraciones coincidirían con las de la mayoría de las jóvenes

de su época: fundar una familia, criar a sus vástagos y cuidar a sus padres

cuando llegasen a la ancianidad; dedicarse al teatro le permitía desarrollar

unas facultades intelectuales que, difícilmente, podían presentarse en otras

profesiones”. Como se ve, Emilio escribe con plena sinceridad, expresa las

emociones justas (como sabe hacer con maestría cuando interpreta), sabe convertirse

en narrador y tomar distancia, equilibra con sumo gusto sus opiniones, sus

afectos, sus juicios, deja muy claro cuando el corazón le lleva a adjetivar de

un modo que, tal vez, no responda fielmente a la realidad: “(…) desde la

perspectiva de los años y la edad, uno juzga menos severamente ciertos

comportamientos, ciertas maneras de ser. Creo que es una de las pocas cosas que

te da la edad: comprensión ante ciertas actitudes, ante ciertas reacciones. La

intolerancia debería estar reñida con las canas, aunque no sea así muchas veces”.

Dos de las personalidades, de las mujeres, fundamentales en el libro son,

por supuesto, las de sus hermanas, Irene y Julia, grandes señoras de la

interpretación, la primera fallecida demasiado pronto (las páginas dedicadas a

sus últimos meses son especialmente dolorosas y, de nuevo, Emilio consigue

mantener una contención admirable por más que exprese su rabia, su angustia, su

pena), la segunda aún en activo (si están a tiempo no se pierdan Cartas de

amor, creo que quedan pocas representaciones), ambas repitieron lo sucedido

con su madre y su tía, lo de Irene fue vocacional, Julia aprendió a amar el

oficio desempeñándolo (y elevándolo a cimas muy altas), a la primera sólo la

pude aplaudir a través del cine y la televisión (gracias a esos espacios

dramáticos de TVE que tantos espectadores ganaron para el teatro), a la segunda

he podido disfrutarla varias veces en escena e incluso (permítanme la presunción)

compartir muy cerca de ella (y de su hermano) la feliz noche en que se llevó un

Goya para casa, Emilio otro, ¡cuánta alegría compartida al reunir a ambos para

la que la fue la foto de aquella noche como la de hoy (escribo apenas hora y

media antes de que empiece la ceremonia de entrega)! “En cierta ocasión

Pilar Miró me dijo, medio en serio, medio en broma: «Dile a tus hermanas que

discutan alguna vez por algo, porque es una lata verlas siempre tan bien

avenidas». Pilar jugaba con los nombres de las dos y llamaba Julia a Irene e

Irene a Julia. Era un guiño afectivo que le divertía mucho, sabiendo que

ninguna de las dos se iba a ofender por ello”. Con la discreción que le

caracteriza, pero sin ambages, Emilio cuenta aspectos íntimos de sus hermanas,

precisamente para dejar claro que nadie ni nada pudo quebrantar los lazos que

las unían desde siempre y se mantuvieron firmes hasta la temprana muerte de

Irene: “[Cuando niñas] Julia, morena, alérgica a las fotografías, torpona en

los juegos, aceptaba de mala gana, a veces, el liderazgo de su hermana en la

organización de todo. Irene ejerce de hermana mayor; en las fotos siempre

aparece abrazando a mi hermana Julia, agarrándola de la mano, mientras Julia

muestra su rechazo a retratarse, prefiere estar en un segundo plano. Las fotos

de ambas en la infancia nos hablan de niñas felices, queridas”.

Tras este estupendo regalo para el aficionado al teatro (y al cine y a

la televisión, pero es el primero el que importa -en el libro y en el corazón

de este lector-), ojalá Emilio se anime a completar la historia, es decir, a

contar la suya, a hablarnos sobre sus inicios, sobre La caza y Nueve

cartas a Berta (son películas, sí, inolvidables), sobre Olvida los

tambores (que aquí menciona para explicar una de las fotografías que ilustran

y completan el texto), sobre aquellas funciones que uno no pudo ver por su corta

edad, sobre aquellas en las que he podido admirarle y ovacionarle (y que, como

dije al principio, puedo reproducir con mayor detalle que funciones vistas hace

un mes), sobre lo que esté haciendo en ese momento porque, como todos los

grandes que llevan el bendito veneno del teatro en las venas por pasión/vocación

y por herencia sanguínea, ahí seguirá mientras pueda (porque el público quiere

que siga, no hay duda), destilando las mismas humanidad y verdad que en las páginas

escritas: “Cuando me preguntan cómo son nuestras relaciones familiares,

nunca sé qué responder, tratando de explicar lo peculiares y poco

convencionales que resultan. Lo cierto es que sabemos cómo es nuestra profesión

y el escaso o nulo tiempo de que disponemos para establecer un calendario

adelantado de encuentros. Estos se producen de manera improvisada, por

sorpresa, pero siempre hemos tenido la sensación de que las relaciones entre

nosotros eran firmes, afectuosas, pasando por los baches considerados normales

en todas las relaciones humanas. La verdad es que nos queríamos y mucho. Creo

que nunca dejamos de hacerlo pese a estar varios meses sin vernos, pese a no

existir entonces ni ordenadores ni teléfonos móviles. Nos llamábamos por el

teléfono fijo o nos escribíamos postales y cartas. (…) No, no

celebrábamos cumpleaños ni santos ni bodas. Vivíamos”.