No llegamos al extremo porque no se dieron las circunstancias (aunque

sí, para algunos, pillerías, hurtos y otros actos delictivos -la historia de

tantos barrios en aquellos tiempos, igual que antes, igual que después, sólo

quien ha vivido en una burbuja de privilegio pregunta al terminar la película

de qué manga se ha sacado/inventado Fernando León de Aranoa unos personajes

como los de Barrio-), pero puede decirse que los chavales de esa/esta

generación que ronda los 50, los tiene o los sobrepasa por poco fuimos sin

saberlo precursores de Henry Hill, el protagonista de Uno de los nuestros,

puesto que nos pusieron muy fácil aquello de querer ser un gánster desde que

tuvimos uso de razón. Curiosamente, a la hora de reproducir en el recreo las

películas que TVE emitía los sábados por la tarde, todos queríamos ser el

sheriff, un vaquero, formar parte del Séptimo de Caballería, identificábamos a

los indios como los malos (y, por cierto, ese tipo de influencia preocupa muy

poco a los que procuran salvaguardar la moral, la inocencia, a los que no

quieren que los niños sean “manipulados” -en lo mental-, a los que practican

aquello que se supone condenan/persiguen e imponen con sangre -literal- sus

dogmas sin preocuparse entonces de las “pobres criaturitas”), también

preferíamos hacer de Mazinger Z que de alguno de los ingenios del doctor

Infierno (lo que no es óbice para nos molasen un montón, sobre todo para

coleccionar sus cromos), lo mismo puede decirse en lo tocante a las series

policiacas del momento, daba igual que se tratase de Harrelson y sus hombres,

de Starsky y Hutch e incluso de aquellas tres muchachitas que fueron a la

Academia de Policía (excepto los que más alardeaban de machitos, todos

competíamos por ser Sabrina, Jill o la fastuosa Kelly Garrett -mi favorita-,

sin ninguna otra connotación más que la de ansiar encarnar al héroe/heroína);

sin embargo, cuando el género negro entró en nuestras vidas ya éramos algo más

mayores y lo prohibido (lo sea del modo en que lo sea) resulta irresistible, no

es de extrañar que todos nos sintiéramos inmediatamente atraídos, cautivados y

casi abducidos por los capos de la mafia, por los que no respetaban las leyes,

personajes atractivos que nos parecían modélicos porque, además, los encarnaban

actores tan magnéticos y asombrosos como Humphrey Bogart, Edward G. Robinson o

James Cagney.

Como tantas cosas, fue la televisión (TVE, ¡quién te ha visto

-muchísimo- y quién -no- te ve!) la que nos permitió y facilitó el acceso al

cine negro, la que nos convirtió en admiradores, en fans ansiosos que esperábamos

la entrega de cada miércoles (recuerdo mis entusiasmadas charlas con Carlos

Vázquez al día siguiente entre clase y clase), fue a partir de octubre de 1983

cuando ese universo que, además (también como tantas cosas -lagrimita-), los

tíos adoraban se materializó semanalmente en casa gracias al histórico ciclo

dedicado al género, ciclo previsto para el último trimestre del año pero, ante

el éxito de convocatoria (y no porque sólo hubiese dos cadenas, sino porque los

títulos eran, por ejemplo, Hampa dorada, El halcón maltés o El cartero

siempre llama dos veces -eso por citar tan sólo los tres primeros que

fueron emitidos-), se amplió tres meses más (fue entonces, por cierto, cuando

llegaron cintas interpretadas por Cagney, quien, paradójicamente, había quedado

fuera de la primera selección). No es de extrañar que, con todo esto, con lo

que había oído contar, con lo que el tío Miguel decía sobre la novela y la tía

Carmen sobre la película, pidiese como parte de los regalos por mi decimocuarto

cumpleaños (estaba a pocos meses de abandonar el colegio para empezar el BUP, ya

me hacía mayor) poder leer ese libro que tanto me llamaba la atención y estaba

en uno de los estantes altos de la librería (“tienes que estar preparado, aún

es pronto”), la edición de El Padrino del Círculo de Lectores con una

pistola dibujada sobre fondo azul en la portada, ejemplar que aún conservo y al

que siempre me refiero como “es el del tío”, la que por siempre será del tío (como

remate, ese verano se reestrenó el filme de Coppola y lo vi con ellos en

pantalla grande), no es ilógico que se fuesen grabando a fuego en mi corazón,

en mi personalidad, algunas de las indudables cualidades de estas gentes que,

obviando lo que hacen y los crímenes que cometen (sí, es mucho obviar, pero no

crean que he cambiado tanto en ello, entiéndanme el sentido en que lo digo, más

aún con los años que tenía cuando forjé esta alianza/identificación), son

personas de respeto (como se les conoce y reconoce), tienen unos códigos éticos

a los que se ciñen sin fisuras, no perdonan la traición, si están contigo lo

están hasta la muerte (nunca mejor dicho), se puede contar con ellos para todo

(con matices, por supuesto) y puede que nunca se cobren el favor (que, seamos

sinceros, es más de lo que hacen muchos que se llaman amigos y/o tienen por

generosos). No los glorifiqué en ningún momento (ni mis compañeros, más allá de

que nos molase G. Robinson en Cayo Largo -aunque no dejábamos de reconocer

que era un esto y un aquello- o nos fascinase una Lana Turner que justificaba

cualquier crimen), no fue necesaria una caída del caballo en el camino de

Damasco como la que viven los jóvenes protagonistas de Ángeles con caras

sucias, no hacía falta un Cagney fingiendo cobardía como acto de redención,

nadie tuvo que reclamar la retirada de esas películas o la inserción de un

cartel explicativo, el discernimiento estaba activo, el revisionismo (y los

complejos) aún no habían llegado, todo era mucho más sencillo, fluido y, sobre

todo, se permitía al público pensar por sí mismo, lo de evitar influencias

perniciosas se dejaba para aspectos más trascendentales -y reales- del día a

día (tal vez hubo quien, tras ver Los violentos años veinte o La ley

del Hampa se lanzó a las calles a balear a los de las pandillas rivales -porque

no podían considerarse bandas, mucho menos familias (en el sentido estricto,

sí, los Molina, por ejemplo), las que trapicheaban o atracaban alguna tienda en

el barrio-, pero no es algo que me conste o, al menos, sucediese cerca).

Por supuesto, en medio de todo ello, no podía ser de otro modo en un

ratoncito de biblioteca tan curioso y voraz como quien suscribe, llegó la

literatura negra, ha quedado reflejado en mi anhelado encuentro con la novela

más famosa de Mario Puzo, por ese mismo cumpleaños mi hermano (en las lides literarias

siempre nos hemos entendido de maravilla) me regaló Cosecha roja, decir

que Hammett revolucionó mi vida es decir poco, su lectura me zambulló de cabeza

(algo que nunca aprendí a hacer en la vida real) en un género del que ya no me

he despegado, del que acepto revisiones, añadidos, hijos bastardos, lo que

llevo mal es (como con el resto) que alguien use la etiqueta indebidamente

(sobre todo cuando es a sabiendas como sucede con tantos textos de solapa o

contraportada, con tantas fajas, con tantas frases publicitarias, con tantas

críticas interesadas -cuando no recompensadas-), se apropie de lo que no le

corresponde o venda una ortodoxia que no es tal (o que no conoce, que es lo que

más abunda). Lo negro en literatura nace de la crisis, de la Depresión, de lo

social, de lo periodístico, tiene un mucho de crónica, de reflejo de una época,

hay un desencanto generalizado, una crítica descarnada, transforma unos

arquetipos en universales, en características, en señas de identidad, pero no

necesariamente se utilizan todos o son imprescindibles que una narración sea

considerada parte del género, incluso un clásico, así encontramos, por ejemplo,

un título absolutamente canónico como ¿Acaso no matan a los caballos? de

Horace McCoy donde no hay gánsteres ni tan siquiera una intriga policial, pero

sí un despiadado y estremecedor (por verosímil, por auténtico) retrato que

entronca y se hermana con lo que en esos años publicaban o iban a publicar

gentes como Steinbeck, Faulkner o Dos Passos, cuya Manhattan Transfer estudié

en la facultad como fuente/influencia del citado Hammett, su discípulo más

aventajado Chandler y tantos otros que fueron construyendo, puliendo,

definiendo y redefiniendo lo que, en términos generales, llamamos novela negra

(sea dicho porque, aunque es un aspecto/ingrediente capital, no es cierto que,

como afirma por ahí algún enteradillo de medio pelo, “si no hay crítica

social, no es novela negra”, asunto que queda muy diluido -o ni esbozado- en

muchos de los títulos de Ross Macdonald donde prima lo detectivesco, del mismo

modo que demuestran haber leído poco los que piensan que todo son garitos

clandestinos, mercado negro, ciudades sin ley, contrabandistas, policías y/o

detectives más o menos atormentados, cínicos e incluso violentos -cuando no

corruptos-, olvidando/desconociendo a un

señor como James M. Cain con obras señeras como la ya citada El cartero

siempre llama dos veces, Mildred Pierce o la que en España se publicó como Pacto

de sangre -su título original es Double Indemnity, el mismo de su

primera y sublime adaptación cinematográfica a cargo de Billy Wilder y que aquí

conocemos como Perdición-).

En nuestro país se ha escrito y escribe una magnífica novela negra que

responde a los estándares del género, que los amplifica, que los engrandece,

ahí tenemos al inigualable Vázquez Montalbán, al magistral González Ledesma (una

de mis epifanías: cogí su Crónica sentimental en rojo porque el título

me parecía bellísimo, no sabía más -al margen de que había ganado el Planeta,

claro-, no leí nada de lo escrito en la contraportada, me lancé y me encontré

con una de las historias más impresionantes que he leído en mi vida -y, además,

era policiaca, qué más podía pedir aquel adolescente de quince años-), no puedo

olvidarme de una de mis escritoras preferidas en cualquier género, de cualquier

época y nacionalidad, como es Alicia Giménez Bartlett, el género en su esencia

más pura está muy bien representado y defendido y así lo atestigua la obra del

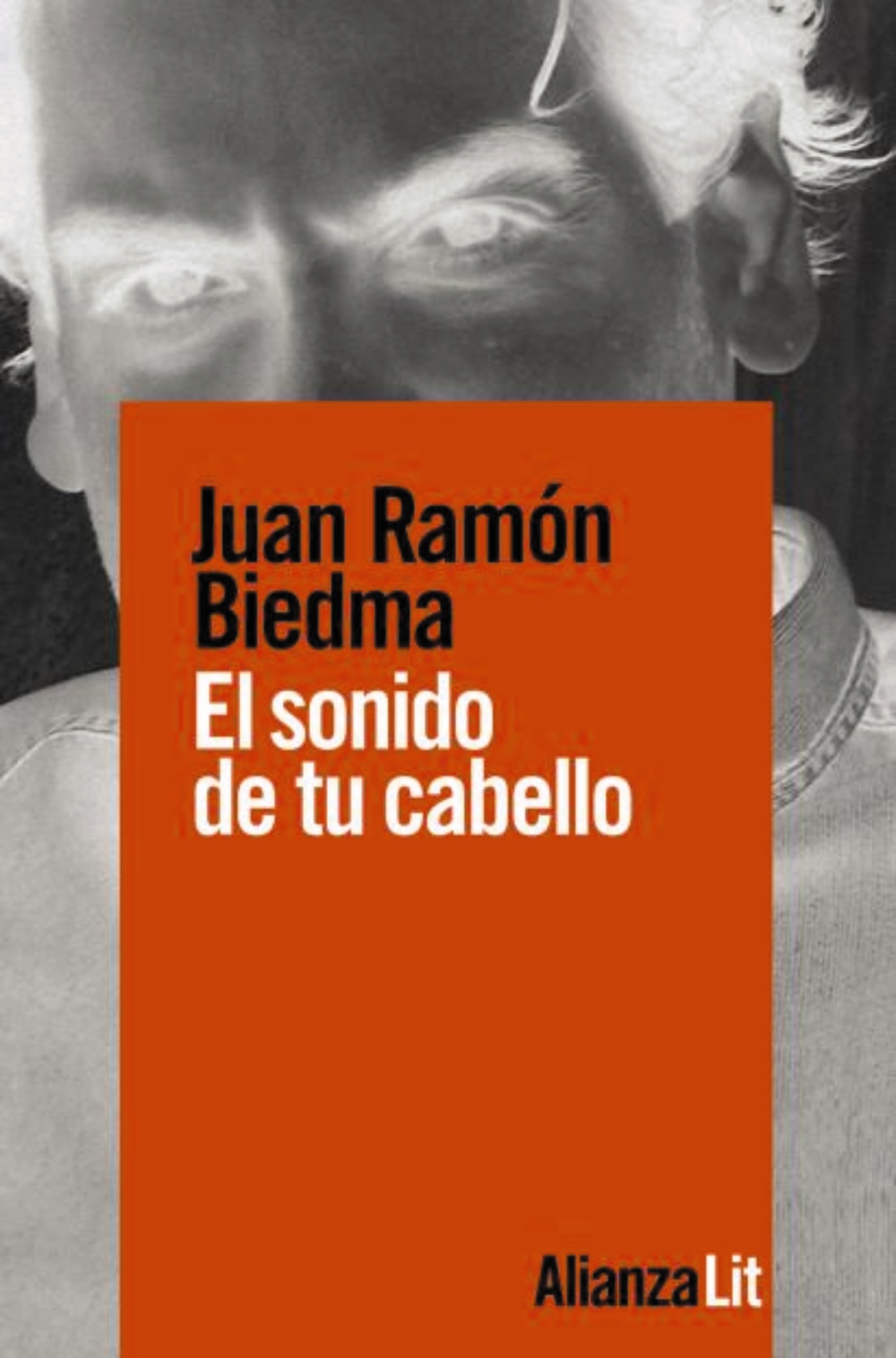

espléndido Juan Ramón Biedma, algo que queda sobradamente demostrado y disfrutado

con su título más reciente, El sonido de tu cabello, galardonado con el

XXI Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones y que publicó el pasado mes de

mayo Alianza Editorial. Conversamos con él a mediados de agosto (fue, sin

saberlo entonces, el último encuentro en que tuve el placer de participar, el

caso es que no se me ocurre mejor broche), vía Zoom por supuesto, diseccionando

una novela de la que conviene saber muy poco porque es un gustazo ir

descubriéndola, levantando capas, dejándose arrastrar por su prosa poderosa,

contundente, lapidaria, magnífica, desoladora, impactante por su verismo, por

su lirismo, por su verdad, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, da igual que

uno conozca a Biedma, es una de sus muchas cualidades, de sus mejores virtudes,

nunca se repite, siempre golpea con las mismas fuerza e intensidad, nunca se

está preparado, nunca deja indemne, siempre regala un inagotable placer lector.

Fíjense, por ejemplo y para, como digo, no destripar nada, el modo en que

describe/explora/disecciona a un personaje que sólo aparece en las primeras

páginas: “Tiene treinta y siete años, aparenta cuarenta y ocho, era viuda

desde los veintinueve, volvió a casarse de nuevo hace cuatro y se arrepintió de

hacerlo dos días después de la boda”. Esa capacidad de síntesis y, al mismo

tiempo, de profundización, de diseño de personalidad, de implacable manera de

explicar una vida sólo está al alcance de un maestro, de alguien que, por

cierto, es muy cuidadoso con lo que escribe, no se contagia de manierismos, de truculencias

excesivas y sobre todo fingidas (eso que, después de ver/sufrir la dichosa peliculita,

intensa y ególatra como toda su filmografía -por más que a veces me resulte

efectivo como en Amores perros-, llamo el “síndrome Biutiful”,

por no denominarlo “síndrome Iñárritu”), como él mismo explica “lo que hay

en mis novelas no es peor que lo que hay en los telediarios”, pero a pesar

de ello “intento no ser gore, no recrearme en las vísceras, no salpicar al

lector” (lo hace, las cosas como son, pero con exquisitez y comedimiento aunque

a alguno pueda parecerle contradictorio esto que digo).

Juan Ramón Biedma no duda en citar a Vázquez Montalbán como uno de sus

referentes, así como a Ross Macdonald, pero dice que sus máximas influencias son

Pío Baroja y Pérez Galdós (y son fácilmente detectables -no por imitación, sino

por cómo recoge sus virtudes, sus personalidades, su narrativa, el laconismo

del primero y el detallismo del segundo, combinando a la perfección lo que

pueden parecer dos extremos-), sin duda posee esa aparente facilidad para

definir tipos, para hurgar en psicologías, para pulir y ofrecer unos diálogos

veraces y explicativos a través de los cuales la acción avanza y las emociones

se expresan/convocan, para captar de un vistazo atmósferas, dolores, ausencias,

traumas y dramas, verdades tan lapidarias como que “la penumbra del

locutorio huele a mochila repleta de cuarenta mil kilómetros de ropa interior

usada”. Es El sonido de tu cabello una novela coral, una novela como

un mosaico con las teselas descolocadas en la que cada una va ocupando su lugar

pero en la que el lector nunca se siente perdido (en el sentido más estricto

del término, en lo puramente narrativo, otra cosa es lo que sucede con su

ánimo, con su choque de bruces con una realidad que está al alcance de la mano,

a apenas unos metros de casa, con la que se convive/a la que se ignora -pero

deberíamos saber que lo que se oculta bajo la alfombra no desaparece, todo lo

contrario-), una novela que podría ser varias (técnicamente lo es en el sentido

de que algunos personajes que aparecen o son citados son viejos conocidos de

los seguidores de Biedma) pero que el autor sabe reunir, cohesionar y convertir

en una sola sin que nada sobre; es más, si me apuran, espero hacerme explicar

(estoy convencido de que Juan Ramón lo entenderá), a uno puede parecerle

prescindible la historia de Luisa Orujo en el sentido de que un personaje de

ese calibre hubiese podido protagonizar su propia novela, pero el autor le hace

justicia, le dedica páginas admirables, momentos dolorosos, de hecho, nada me

ha arrasado tanto como el pasaje en que este juguete roto desde que nació, esta

perdedora que acepta la derrota pero no se resigna, esta sociópata que actúa siguiendo

los latidos del corazón (no es paradójico, cuando lo lean lo comprobarán)

recuerda que “cuando era pequeña, su madre la llevó una vez a la feria. Pasaron

semanas malcomiendo, haciéndose trampas en los pequeños gastos, calculando la

vida a la baja. (…) Hasta que agotaron el presupuesto y creció la

sensación de que allí estaban de más. Que no encajaban. Que ni siquiera eran

visibles. Antes de abandonar el recinto, como pertenecían a esos cientos de miles

de sevillanos que carecen del privilegio de la caseta propia, cenaron una tortilla

de patatas acartonada con un par de refrescos por un precio desorbitado en uno

de los puestos callejeros y volvieron a casa sin haber consumado una sola

sonrisa”. Ya la elección de ese último verbo, “consumado”, define a la

perfección quién es y cómo escribe Juan Ramón Biedma, uno de los mejores

cronistas que tenemos en este país de eso que él define como la parte

extraviada del mundo que el sol apenas consigue clarear.