(NOTA PREVIA: Uno ha sentido que debía dar algunas explicaciones, creo

que los leales/los amigos así lo merecen, pero el larguísimo exordio es

totalmente prescindible incluso para ellos, no tengan por lo tanto reparos en

obviar el inacabable primer párrafo -que no he fragmentado para que, a pesar de

su extensión, sea más fácil esquivarlo- e ir directamente al segundo y, así, leer

lo que verdaderamente importa, es decir, aquello relacionado con La librera

y el ladrón).

Puede que este texto sorprenda a más de un leal a este ángulo oscuro del

salón teniendo en cuenta lo que publiqué en las redes sociales hace cosa de

ocho días, pero como me consta que son lectores que captan los matices y, sobre

todo, no reinterpretan lo escrito como les conviene para que coincida con lo

que traen pensado de casa, seguro que desde el primer momento supieron que, no

podía ser de otro modo, regresaría a este rincón. Para aquellos que lleguen

directamente (bien porque no mantenemos contacto en las redes, bien porque no

hayan leído aquel post ni alguno posterior), sólo explicar que el pasado martes

anuncié mi intención de dejar de hacer sonar el arpa, aunque en seguida desmentía

mi tono categórico afirmando que era posible que volviese a tañer sus cuerdas al

día siguiente, “puede que para retomar melodías perdidas a ratos sueltos,

quizás para no sonar nunca más”, como se ve no parecía muy convencido de

ello; acepto que rematé el texto con un lapidario “la que se despide es el

arpa”, lo cierto es que así lo sentía en ese momento, quería despegar de un

tirón el esparadrapo con que jugueteaba desde hace meses sin valor ni fuerzas para

arrancarlo, sin querer hacerlo, por eso jugué la baza de “tomar distancia”

y, así, ganar tiempo para reflexionar y asumir las consecuencias de mi acción

pero sin tener que renunciar a algo que tantas satisfacciones me ha reportado

y, a pesar de lo que ahora intentaré explicar, me sigue reportando. Este blog

nació como una vía de escape, como una necesidad, como un grito, como una

reivindicación de mi profesión, como un lugar en que sentirme yo mismo y hacer

uso de (como me señaló el apreciado colega Enrique Ordiales) mi bien ganada y

pagada libertad (y eso que en muchas ocasiones me he limitado a lanzar

insinuaciones o, sencillamente, a guardar silencio, en parte porque nunca

podría mejorar lo que narró magistralmente Pablo en 24 horas de un

periodista desesperado -libro en parte profético, por cierto, ahí tienen al

poeta huero más encumbrado y apoltronado en el sillón que nunca, ahí le tienen

moviendo los hilos ya sin recato porque tiene a pocos por encima y al resto por

debajo, ahí le ven engordando feliz mientras presenta una “nueva” programación

tributaria casi en su totalidad de lo que diseñaron otros y cuyo mayor aporte

es recurrir a la que rechazó una película que ganó cuatro “Oscares” -¿No has

pensado que tal vez fue por eso, es decir, que contigo detrás de la cámara no

hubiera llegado a tanto?- o a una triste dizque experta eurovisiva que afirmó en

su día que los grupos nunca llegan lejos en el Festival, que se lo pregunten a

ABBA, a Lordi e incluso a Mocedades-, en parte porque hay cosas/gentes que si

no las nombras parece que no existen -es un placebo, sí, pero da gustito y regocijo-);

volviendo a lo de la libertad, por más que aplicando ciertos estándares y un

marcado talante periodístico, es cierto que aquí me he permitido licencias,

comentarios, frases tajantes, emociones personales a las que nunca hubiese dado

rienda suelta delante del micrófono, no me sentía condicionado a hablar sobre

nada ni en una dirección ni en otra, era totalmente independiente y rotundamente

honesto, me mojaba y empapaba, poco a poco fui derivando a hablar sobre libros

casi en exclusividad, sobre aquellos que me resultaban interesantes, me

divertían, me motivaban, me traían recuerdos, me centré en aquellas lecturas

que, de una manera u otra, me producían placer y dejaba a un lado las

decepcionantes, las que me aburrían, aunque a veces (muchas en realidad porque

uno es así y no puede evitarlo -ni va a cambiar a esta provecta edad-) me

permitía ironías y despellejes mientras hablaba de otra cosa. Quiero dejar

claro que nadie me ha obligado a publicar nada o a decir esto o lo otro, que no

me desdigo de nada de lo escrito en todos estos años (y de lo que sí ya lo

expliqué en cada momento concreto), pero fui tejiendo una red de compromisos,

intereses, amistades, pequeñas colaboraciones que, aunque fuese de un modo

imperceptible (al menos siempre lo he procurado), aunque sólo lo supiese yo, me

convirtieron en juez y parte, notaba que me refrenaba, me amordazaba, medía

cada palabra para no interferir en/afectar el trabajo de otras personas, los

sólidos vínculos afectivos estrechados día a día eran como losas a la hora de

afrontar una tarea que cada vez se me hizo más ingrata porque me sentía un

farsante, me obligaba a publicar sin tener ánimo ni inspiración, por cumplir

con otros (no siempre, por supuesto, no todos los días, pero sí demasiados

cuando hasta unos meses atrás lo habitual era estar impaciente por sentarme

frente al teclado y la pantalla). Y, como nunca he sabido hacerlo de otro modo,

solté amarras de un modo drástico y desproporcionado, lanzándolo a los cuatro

vientos para no retroceder (algo que me hubiera sido muy sencillo, por eso no

lo comenté/consulté con nadie, escogí la política de hechos consumados), opté

por huir, cerré los vasos comunicantes para volver a ser un simple lector que

interactúa con los libros sin brújula, sin planificación (bueno, a veces sí,

pero como respuesta a un impulso, a una apetencia, a un capricho). Y en esas

estamos, por lo tanto, aunque como es de bien nacido ser agradecido, puesto que

hubo gente que en su día confío en mí, no podía volver a las esencias, al

origen, no podía echar a dormir al arpa (aunque va a seguir sonando, pero a

otro ritmo, puede que con otro tono, cuando encuentre melodías, cuando tropiece

con ellas, sin ninguna premeditación), esta etapa no podía cerrarse sin, al

menos, rescatar algunos de los títulos que han quedado pendientes, aquellos con

los que más he disfrutado, aquellos que en casos como el que ahora vamos a

abordar suponen recordar momentos inolvidables que atesoro con cariño pero que,

aunque no se comprenda es lo que siento, a la larga me provocaban

insatisfacción (el único culpable he sido yo, por no haberlo evitado, por haber

llegado a ello, por hacer daño a otros).

Me recuerdo leyendo desde siempre, no tengo un primer momento grabado

como no sean aquellos paseos hasta la Dehesa de la Villa en que el tío Miguel

me iba enseñando las letras en las matrículas de los coches (en realidad,

aunque me vengan algunas imágenes vagas de aquello, son evocaciones provocadas

por lo que tantas veces escuché a mi abuela, a mis padres, a mis hermanos, a la

tía Carmen, porque yo entonces tenía poco más de tres años), el caso es que muy

pronto fui abducido (con pleno consentimiento y goce total) por cuentos,

tebeos, cualquier cosa que, como decía la tía Acracia (otra amante apasionada

de la lectura), tuviese letras. No es extraño, por lo tanto, que una novela

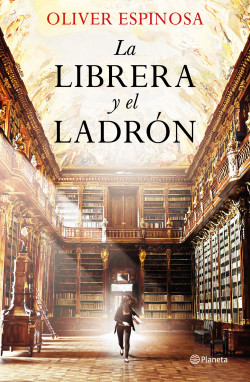

como La librera y el ladrón, la ópera prima de Oliver Espinosa que

Planeta publicó el pasado julio, me atrajese desde la sinopsis, desde el texto

de contraportada en que queda claro, más allá del título, que el mundo de los

libros, los libros en sí (especialmente uno, ahora iremos con ello) son los

protagonistas de una muy interesante aventura de la que resulta imposible

despegar los ojos una vez se comienza la lectura, también en este caso hay que

destacar y aplaudir la magnífica edición, la hermosa portada escogida, el

irresistible volumen que salta a las manos y enamora a primera vista. A

principios de agosto mantuvimos con el autor un encuentro vía Zoom que pueden

ver completo si pinchan en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=XPBb1Ez1TMg&t=23s

(advirtiendo de que algún que otro spoiler puede que haya), encuentro de lo más

entusiasta puesto que, más que nunca, se trataba de celebrar aquello que amamos

(al menos en mi caso aunque sé que puedo hablar por todos los participantes)

por encima de todas las cosas: la lectura y, por consiguiente, los libros. Es algo

que conviene matizar y que Oliver hace porque su novela se adentra en el mundo

del coleccionismo y, por más que a algunos les pese (porque hay de todo, por

supuesto, y es algo que queda muy claro en La librera y el ladrón), “el

coleccionismo no tiene nada que ver con la lectura”; no, se puede ser

bibliófilo sin preocuparse/interesarse por el contenido, se trata de

encuadernaciones, ediciones, caracteres, nervaduras, ilustraciones, mil

detalles que convierten el libro en una obra de arte, erratas que lo transforman

en algo único, no es algo que uno critique/repruebe, sólo que se me antoja

imposible tener un libro con la única intención de contemplarlo/exhibirlo no

para leerlo, por más que deba hacerse con guantes, sobre un atril, con un

cuidado extremo, casi sin tocarlo, manejándolo con virtuosismo, con miedo a estropearlo

o a desintegrarlo (algo que viví muy de cerca durante los dos meses en que hice

las prácticas del curso de Producción Editorial en la librería Arrebato y tuve

entre mis -torpes- manos, por ejemplo, una primera edición de La Regenta).

La librera y el ladrón demuestra el profundo conocimiento que el

autor tiene sobre la parte más oscura del mercado de libros antiguos, de joyas

literarias, es decir, la especulación, el robo, el contrabando, la obsesión

desmedida, la ambición por poseer, en este caso un manuscrito medieval del Infierno

de la Divina Comedia del que el padre de Laura (la librera del título)

jamás quiso desprenderse incluso aunque eso suponga el fin de su negocio,

cerrazón que su hija también ha heredado (como todo lo demás) y que un servidor

comparte con la misma ceguera, con el mismo ideal romántico, queriendo creer

que la pena por tal desprendimiento sería insoportable, por no decir letal. La

novela juega las mejores bazas del thriller sin requerir del lector más que sus

ganas por involucrarse en la aventura, la jerga del oficio (u oficios) está

magníficamente explicada e integrada, no hay parrafadas abstrusas y/o de

lucimiento (que tanto lastraban El Club Dumas -y otras obras de quien

siempre se sitúa varios peldaños por encima, presumiendo de erudición y llenando

páginas hasta la extenuación-), incluso las referencias al texto de Dante son

someras, precisas, accesibles, no es necesario ni tan siquiera haber leído su

obra, mucho menos ser un experto en la misma para comprender (o intentarlo al

menos) los vericuetos de la trama y los comportamientos de los personajes, aquí

lo principal es la acción, los sentimientos y, por supuesto, la complicidad que

se establece con algunos de los protagonistas gracias a ese amor por los libros

que vertebra la novela (y a quien lee). Sin duda, y así se demostró en el

encuentro, es Marcos, el mentor de Pol, el anciano maestro del ladrón de guante

blanco que completa el título (y que, perdonen la frivolidad -así se lo

agradecí al autor-, uno imaginó en cada línea con el rostro, el cuerpo y el

encanto de Matt Bomer -y, qué quieren que les diga, fue un placer añadido a la

lectura-), es Marcos, decía, quien se lleva el gato al agua por entrañable, por

carismático sin pretenderlo, por erudito sin alardear ni resultar fatuo, por

bondadoso, por humano, porque está enamorado de los libros (aunque los expolia,

algo que jamás se me ocurriría), por sus oscuridades (ahí está el paréntesis

anterior como máximo ejemplo), por su sentencia física (y aunque se cuenta muy

pronto, prefiero que la descubran ustedes en el momento correcto), porque (y es

algo extensivo al resto de personajes) está muy bien trazado incluso en sus

ambigüedades, en lo que Oliver deja al albur de cada lector: “Yo no quiero

ser exhaustivo con los personajes porque creo que hay una parte que no queda del

todo definida y que se define a través de la lectura y de cómo cada lector conecta

los puntos”. Es esa digamos libertad, esa necesidad de colaboración/participación

la que nos arrastra, sumado a una agilidad narrativa que no descuida la prosa,

el buen gusto, pocas veces continente y contenido se aúnan y complementan de

tal manera, pocas veces un libro late de ese modo particular que sólo reconoce

y secunda otro amante de los libros, ese cordón umbilical que nos alimenta tanto

a los lectores como a los personajes y al autor y que nos hermana y, sobre

todo, gratifica y enriquece (por ello, La librera y el ladrón es de esos

volúmenes que uno cierra con un profundo suspiro y abraza con calidez y emoción).