Hay épocas en que, por unas razones u otras, uno está más sensible, más

receptivo, más si se quiere obsesionado, en que sólo piensa en una situación,

en una persona, en una ficción, en hacer realidad un deseo, en recuperar el

tiempo perdido, en deshacer un error, en algo/alguien que le mantiene (pre)ocupado

y quiere creer que lo/le conseguirá porque el universo conspira en su favor, encuentra

señales de ello por todos lados: el horóscopo más irrisorio y ridículo promete

vaguedades polisémicas (o sea, ni vaticina ni adivina), frases hechas de humo que

se asumen como certezas, que se aceptan como destino irremediable (el que

gustaría que tal fuese) al que nadie puede torcer la mano; se reinterpreta la

palabra/el gesto más anodino e incluso opuesto a nuestros intereses como

pretendida promesa de aquello que jamás vamos a conseguir (y no sería tan

difícil percibirlo si no estuviéramos cegados) o cuando menos no tenemos tan al

alcance de la mano como nos jactamos; todas las canciones se convierten en

propias, son “mías”, “suyas”, “nuestras” (según quien lo diga), sus letras

hablan de nosotros, son misiles directos al corazón como, precisamente, decía

una de tantas que sonando en el momento preciso diríase compuesta para uno

mismo. Pero, al margen de esta situación que suele corresponderse con el

enamoramiento más adolescente y sublimado para el que la edad no es solución (hay

quien se queda toda la vida en lo mismo, por más que esta desmienta a cada paso

las fábulas almibaradas con obligatorio final feliz, si lo que leen -al menos

lo hacen, algo es algo- no lo tiene lo rechazan sin contemplaciones y se les

llena la boca afirmando que eso no es literatura romántica -¿Dónde queda el

joven Werther? ¿Qué hacemos con Love Story? ¿También por esto vamos a

perseguir y estigmatizar a Lo que el viento se llevó?-), es indudable

que determinados artistas -por eso los admiramos, por eso seguimos su obra, por

eso no pasan de moda novelas, obras de teatro, ensayos, canciones, poemas,

artículos de prensa, pinturas, sinfonías, monumentos, cualquier manifestación

artística-, alcanzan tal categoría porque trascienden, porque transmiten,

porque nos retratan, porque nos comprenden, porque consiguen establecer un

diálogo íntimo con nosotros aunque en apariencia (y en esencia) se estén

refiriendo a otra cosa, sean de otra época, otras latitudes, creasen en otro

contexto, otra sociedad, no buscasen más que dar salida a su instinto, a su

fuerza, a su inspiración, a sus sentimientos. El caso es que, centrándonos en

la literatura como es lo habitual es este ángulo oscuro del salón, esos

escritos/escritores siempre llegan en el momento idóneo porque en seguida surge

la chispa, la identificación, la implicación, el reconocimiento, aunque sólo sea

parcial, puede darse la circunstancia nada paradójica de que lo que estemos

leyendo nos resulte/sea algo lejano, por no decir ajeno, pero en su esencia, en

lo más profundo, en el tiempo que aún debe pasar para estrecharlo y anudarlo ya

existe un lazo indubitable que nos une a esas palabras y a lo que sugieren,

proponen, describen (así me sucedió con, por ejemplo, Muerte en Venecia:

a los catorce-quince años no podía ni concebir una mínima parte de la

melancolía, la decadencia, el patetismo, la rendición física, ética y vital que

asfixia a Aschenbach, pero noté la puesta en marcha de algún resorte en un

rincón del alma, el mismo que ha seguido trabajando cada más a mayor

rendimiento y, sin llegar a esos extremos, me ha colocado en relecturas

posteriores muy próximo a la obsesión insana -si es que hay alguna sana, tal

vez la de, en mi caso al menos, leer- y las ganas de abandonarlo todo, incluso

a uno mismo -sé que sonará melodramático y exagerado, pero quien haya navegado

esas procelosas y pantanosas aguas tal vez comparta mis sensaciones-).

Al margen de mi tendencia habitual a desbarrar y tardar un buen rato en

entrar en materia (en la que puede interesarles a ustedes), he expuesto lo

anterior porque últimamente ando inmerso en una de esas épocas y, sea por el

centenario de Benedetti o ante la muerte de Juliette Gréco, cualquier

frase/poema/canción me viene bien para mis intenciones, para mis pesares, para

pedir perdón, para dar la lata como sufren cada día aquellos leales que tienen

a bien interesarse por lo que publico en las redes sociales, pero, precisamente

por ello, me gustaría dejar claro que la identificación/complicidad que

experimento cuando me adentro en alguno de los libros de Nando López no

responde a nada en concreto sino a todo, es decir, pocos autores capturan con

detalle y hondura lo que uno vive, lo que a uno le pasa, lo que uno recuerda,

lo que uno fue y es (y según pasen los años llegaremos al “será”, parte del

cual a buen seguro ya se encuentra reflejado en alguna de las páginas a él

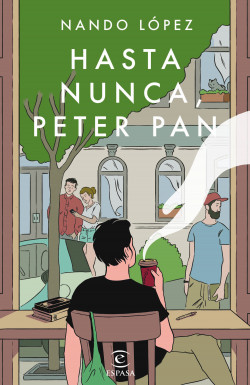

debidas). De hecho, leí Hasta nunca, Peter Pan a principios de marzo,

cuando estaba recién publicado por Espasa, cuando tuve el inmenso placer de

asistir a uno de esos encuentros que tanto añoro, cuando mi Pepa Muñoz (sí, lo

sigue siendo y lo será para siempre) consiguió (e inmortalizó, pueden ver la

secuencia completa en https://www.youtube.com/watch?v=zRifaBpicF8&t=133s)

que conociese y entrevistase a un autor al que admiro, respeto y quiero desde

hace tiempo (lo consigue tanto por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y, fundamentalmente,

por cómo nos cuenta, cómo habla de/con nosotros), cuando aún no queríamos creer

lo que pocos días después iba a venírsenos encima; fue uno de los libros que

dejé de lado porque, como saben, tuve que terminar un trabajo que, además, se

prolongó más de lo esperado/deseado debido al confinamiento, lo dejé reposar,

quise recuperar el brío y el espíritu necesarios para transmitir mi entusiasmo,

mi agradecimiento, mis vínculos con lo que Nando narra, con lo que nos hace

vivir/revivir y así he podido reconfirmar lo que ya sabía, es decir, que da

igual en qué momento le lea porque siempre me siento parte activa de sus obras,

me involucra, me representa (en todos los sentidos), a veces tengo la sensación

de que ha estado a mi lado en momentos de mi vida (o ha sido testigo de los

mismos).

Y lo dicho no se refiere sólo a que, repasando las notas tomadas durante

la lectura, revisando la entrevista, recordando el encuentro que mantuvimos en

Cervantes y Compañía (y que pueden ver completo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=AbqMflDAJns&t=7s),

me he reafirmado en sensaciones que, al fin y al cabo, apenas tienen unos

cuantos meses, sino a que quise releer La edad de la ira, con permiso de

los demás tal vez el título más importante y significativo de los escritos por

Nando (hasta que llegó Hasta nunca, Peter Pan a igualarlo/cerrar el círculo);

de hecho, me hubiese gustado que fuera el primer libro comprado tras el

confinamiento, pero cuando por fin pude visitar una librería me encontré con el

chasco/la gran noticia de que estaba agotado y tuve que esperar unos días (pero

no me fui de vacío porque le compré a Pablo Los vecinos de Fredrika Bremer,

recomendación de la tan llorada y añorada Belén Bermejo). Cuando lo leí por

primera vez, cuando me lo prestaron, cuando era novedad hace cosa de diez años,

ya llevaba, obviamente, mucho tiempo alejado de las aulas y, a pesar de ello,

volví a respirar y a sentir como cuando estaba en el instituto, me eran muy

cercanos aquellos chavales, también sus profesores, Nando posee una

sensibilidad extrema (agudizada por su experiencia como docente) para captar lo

más recóndito, para conectar con lo más hondo, para llegar hasta y comprender

lo más íntimo, una verdadera prospección sin prejuicios ni juicios que

cristaliza en personajes tan verosímiles, tan tremenda y fieramente reales que

perturban, conmueven, sacuden y duelen, son como nosotros, son nosotros. La iba

a decir sorpresa pero no es tal, la infinita satisfacción lectora y personal es

comprobar que, hace apenas un mes, las impresiones son las mismas (o intensificadas),

los latidos de entonces son los de ahora, por supuesto algo ha cambiado en mi

modo de leer y asumir lo que leo, pero La edad de la ira se mantiene

prístina, fresca, dispuesta, sigue teniendo vigencia emocional (y social), aún

me representa (como a tantos, de ahí sus reediciones, de ahí su triunfo, de ahí

que sea lectura para jóvenes y adultos) y me consta que lo seguirá haciendo cuando

la relea (me comprometo a ello si llego -cruzo los dedos-) dentro de otros diez

años (puesto que, como bien dice en esta que ahora nos va a ocupar, todos

arrastramos “esos breves episodios adolescentes que necesitan gran parte de

nuestra vida adulta para ser olvidados”).

En estas, como digo, llega Hasta nunca, Peter Pan a cerrar un

círculo porque sus protagonistas son más mayores, están más cercanos a un

servidor en edad y realidad (aunque también hay un adolescente que vuelve a

demostrar la maestría de Nando a la hora de escribir sobre esa edad tan

complicada y tan mal entendida y peor expresada en demasiadas novelas/películas/series),

incluso los más diferentes o distantes establecen algún punto de contacto

(aunque sea esa atracción de los polos opuestos) con un servidor, bien por

motivos particulares, bien porque se parecen a alguien que he conocido/conozco,

bien porque dicen/hacen cosas que uno ha pensado a veces en decir/hacer y o no

se ha atrevido o no ha tenido la oportunidad, también porque uno ha querido que

sucediese algo parecido: “De vez en cuando desearía hacer un fundido en

negro. Cambiar de escena sin que fuera necesario atravesar los minutos incómodos

que siguen a esas conversaciones en las que siente que, diga lo que diga, ha de

salir magullado”. Al igual que ya sucediese en La edad de la ira,

pero aquí elevado a la máxima potencia, jugando con brillantez todas sus

cartas, permitiéndose juegos expresivos y formales que reflejan su madurez como

autor, Nando López se decanta por una estructura que tiene mucho de collage, de

dar a cada fragmento su peculiaridad, mezcla con enormes solvencia y

naturalidad estilos, géneros, incluso formatos, pero nada resulta forzado o

rebuscado: de hecho, uno de los momentos más emocionantes y logrados puede que

sea al mismo tiempo el más metaliterario, el más punzante, el más revelador,

del que más enseñanzas (que el autor jamás subraya ni tan siquiera presenta

como tales) extraer, pero todo está resuelto con tan pasmosa sencillez, todo se

hace fluir, se pone el foco en lo fundamental, es decir, en los personajes, que

sólo una vez se termina de leer se percibe lo que subyace, lo que se nos queda

dentro, lo que nos queda por hacer y avanzar; por supuesto, no les romperé la

magia describiendo/destripando lo que no se debe, baste con decir -para que lo reconozcan

cuando lleguen- que las barreras en apariencia insalvables pueden ser abatidas,

en contra de lo que tantas veces, gracias a la tecnología, que los aparatos/pantallas

que solemos utilizar para aislarnos son, para eso se inventaron, una muy buena

forma de comunicación.

“David por fin se explica el frío minimalismo de ese apartamento

donde el vacío no es ausencia, sino necesidad de olvido. Nada que recuerde.

Nada que ate. Nada que pueda ser convertido en un improvisado altar fúnebre.

Por eso las paredes blancas. Las mesas transparentes. La sensación casi etérea

de un espacio donde nada pesa. Donde todo goza de esa levedad que tanto tiempo

ha echado de menos”. Con Nando López ocurre aquello que expresó como nadie

Lope de Vega con respecto al amor, que quien lo probó lo sabe, es decir, que habla

de situaciones cotidianas (en lo digamos social, en lo compartido como en lo

íntimo) que, repetimos, o uno identifica/asume como propias (a veces obra ese

llamémosle milagro de que caemos en la cuenta de que así de injustos/lerdos/simples

fuimos, así de enamorados estuvimos, así de geniales -también puede haber/hay ocasión

para ello- fuimos) o sabe que, si diesen las circunstancias (o sin ser consciente

de ellas), las reproduciría de ese modo, no sólo porque hable de películas y

diga lo mismo que uno firmaría (“(…) no podía compartir el entusiasmo de su

amigo por aquel pastiche romántico [Call Me by Your Name] con el

que tanto Sergio como Héctor, su novio, se habían obsesionado”), no sólo

porque refleja con la necesaria crudeza pero sin crueldad excesiva el eterno

desencanto de todas las generaciones consigo mismas y, al mismo tiempo, de

cualquier persona con sus logros (“Quizá nos hemos imaginado tanto lo que

íbamos a ser que es imposible que nos satisfaga lo que estamos siendo”), el

maltrato a que nos sometemos por tener unas expectativas demasiado altas o

asumir una nostalgia sublimada y paralizante que, inevitablemente, nos lleva al

fracaso o a sentirnos de ese modo (“Lo peor, Sergio, es que si lo mejor fue

aquello, si es cierto que lo mejor ya lo hemos vivido, no tengo ni idea de qué

estamos haciendo aquí”), sino por algo que yo mismo he dejado caer casi al

principio, esa especie de rechazo de la felicidad, su negación, su presunta

falsedad, es efímera, sí, la sublimamos, por supuesto, pero no es imposible y,

sin embargo, nos hemos empeñado en ir en dirección contraria: “Nuestras

canciones. Nuestras películas. Son todas tristes. Dramas de gente que echa de

menos lo que pudo ser. O lo que ni siquiera fue, pero cree que debería haber

sido. No ha habido ni una puta canción feliz ahí dentro. Todo va de gente a la

que deja. O que deja. Gente que tira una moneda al aire y le sale cruz. Siempre”.

Nando López es honesto, es realista, de ahí que sus obras contengan un

nudo dramático, de ahí que alerte (de un modo natural y podríamos considerar

amable -o recurriendo a la ironía, a los toques esperpénticos, a tintes

paródicos- cuando se trata de adultos -o eso decimos, jajaja-, de manera implacable

-para ver si despertamos- cuando se refiere a adolescentes), nos alerta, decía, sobre aquello en que nos

equivocamos o directamente ignoramos o sobre lo que no reflexionamos lo

suficiente. Al mismo tiempo, al menos es fácilmente detectable en Hasta nunca,

Peter Pan, le alienta un optimismo moderado pero irreductible en el ser

humano, en nuestra capacidad de adaptación, en nuestro instinto gregario, en

nuestra necesidad (por más que la neguemos, como aquí el asocial que gusta presentarse

de ese modo) de los demás: “Pero [los otros] son el infierno porque

permitimos que lo sean. Preferimos no pensar en lo que estamos haciendo y nos

limitamos a seguir haciéndolo. Cualquier cosa es mejor que parar y mirarnos, no

vaya a ser que nos asuste la mediocridad de lo que estamos componiendo”. Aunque

se pretenda escogida (o así se quiere, pero casi nunca se sabe gestionar ni

mucho menos vivir sino como caldo de cultivo para el rencor, cuando no el odio),

la soledad termina por oprimirnos, por molestarnos, por inquietarnos, por

roernos, por resultar insoportable, asfixiante, terrorífica, destructiva,

puesto que para apreciarla hay que haber conocido antes su opuesto, la

compañía, y no se puede renunciar a ella para siempre, sobre todo de la de

ciertas personas por más que queramos convencernos de ello: “Puede que la

nostalgia surgiera en otros lugares. En algún bar compartido. En alguna calle

especial. Incluso antes de entrar a ver algún estreno en los Verdi, donde le

había contado que, huyendo de las aglomeraciones y las palomitas, solían acudir

juntos a la última sesión de los domingos. Diez años eran demasiado tiempo como

para que no hubiesen trazado un mapa urbano propio, así que Bea estaba

convencida de que su hermano solo se daría cuenta de que Marta no continuaba a

su lado cuando la buscase fuera de esas paredes, en una ciudad en la que

empezaría a encontrar pequeñas traiciones en los mismos rincones donde antes

hubo memorias compartidas. Madrid acababa de llenarse de trampas que él aún no

podía ni siquiera prever”. Sí, he vuelto a hacerlo: me ha adueñado de las

palabras de Nando López, he vuelto a lamerme las heridas, a hablar de mi monumental

error de los últimos tiempos, ese del que parece que me voy recuperando gracias

al buen hacer de una amiga a la que nunca debí poner en esa tesitura, pero no

es afán de protagonismo, en serio, es lo que este autor provoca/consigue como

pocos, es que de mí (y de ustedes) habla con gran ternura en Hasta nunca,

Peter Pan. ¡Gracias!