Hasta hace un par de días pensaba llamar a este texto Esta historia

es una historia, título de una de las primeras canciones de Raphael que

recuerdo junto a Es verdad, mi favorita de la infancia que tenía el

honor de compartir con Yo soy aquel la cara A del EP editado con motivo

del Festival de Eurovisión de 1966 y que es uno de los tesoros discográficos

que aún se conservan en casa de la tía Carmen (y de los que no me veo capaz de

desprenderme aunque me pagasen buenos dineros, el valor sentimental es incalculable,

son y serán los discos del tío Miguel), donde también se encuentra el LP Le

llaman Jesús! (miren qué moderno que ya entonces se merendaba la admiración

de inicio, como en los SMS y el WhatsApp) donde el de Linares interpretaba la

que les digo: “Esta historia es una historia / que ni yo mismo recuerdo: /

él se llamaba Rosendo, / ella tenía ojos lentos”. Lo cierto es que, aunque

es pegadiza por sus rimas facilonas y una melodía si se quiere básica pero bien

jugada y aprovechada por Raphael para, con la facilidad de que hacía gala en aquellos

años (el disco se lanzó en 1973), darle ciertas entidad y hondura, la canción no

merece demasiada atención dentro de una discografía tan amplia y abundante en

lo que él mismo denomina “joyas de la Corona”, pero a mí se me quedó dentro, no

en vano como digo supuso una de las primeras atenciones que presté al artista,

y ahora, con la lectura de la novela de que hoy quiero ocuparme, me vino a la

boca y no he dejado de tararearla incluso aunque haya terminado por escoger

otro título (robado a una famosa película, no voy a ocultar lo evidente) que

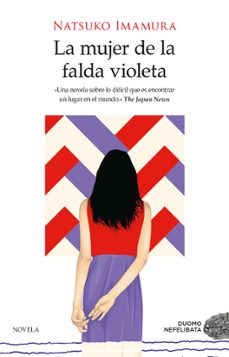

define mucho mejor aquello que más me ha llamado la atención de La mujer de

la falda violeta de Natsuko Imamura que, con traducción de Juan Francisco

González Sánchez, publicó Duomo el pasado 31 de agosto (que es, por cierto,

cuando hubiese debido publicar lo que ahora están leyendo, pero un error en la dirección

a la que debía llegar el ejemplar esperado -habían confundido el número del

portal- provocó que el paquete estuviese unas dos o tres semanas dando vueltas

hasta que una coordinadora del servicio de mensajería se tomó unas cuantas

molestias y logró desfacer el entuerto; cuando lo tuve en mi poder ya había

empezado septiembre).

La canción de Raphael resurgió de las brumas infantiles (llevaba muchos

años sin escucharla) porque esa historia a la que se hace referencia es la que

alguien cuenta, la que alguien ha imaginado, porque los dos protagonistas “eran

vecinos de calle, / pero no, no se conocieron: / él se llamaba Rosendo, / ella

ni llegó a saberlo. / Tenían un mismo rumbo / y por distintos se fueron: / esta

historia es una historia / que ni yo mismo recuerdo”, en realidad el

testigo no es tal, más allá de ver pasar “a distintas horas bajo de los

mismos sueños” al tal Rosendo y a la mujer a la que no nombra (puede

que ni supiera cómo se llamaba), puesto que se limita a especular: “Pudieron

haber tenido / una casa y un velero, / una canción ignorada / y dos hijos junto

al fuego”. Y ese punto de vista tan particular fue lo que inmediatamente me

capturó de la novela de Imamura: la narradora parece omnisciente o, mejor dicho,

omnipresente, escribe en primera persona, hace pequeñas apariciones como

personaje secundario, la mayoría de las veces se limita a escuchar y ver, a

escudriñar, a espiar, a registrar (en todos los sentidos), a vigilar, a ser (o

pretenderlo) protagonista desde una posición pasiva, asume su condición de espectadora

(o eso parece porque no oculta que querría ser algo más), en ocasiones

sobrevuela, uno llega a olvidarla para centrarse en la peripecia de los demás

(la vida de los otros, la que se nos cuenta, la que está en primer plano) casi

resulta fantasmagórica, no parece que se esté inventando nada, no se duda de sus

palabras, pero es inevitable preguntarse cómo sabe tanto, cómo es posible que

lo vea todo, dónde se ubica, hay momentos en que se llega a pensar que su identidad

(en realidad sólo esbozada) sea la que creemos, la que damos por buena, es de

ese modo cómo la propia narración en sí dota a La mujer de la falda violeta de

una atmósfera misteriosa más allá de los interrogantes que la narradora se/nos

plantea desde las primeras líneas.

Poseedora de una prosa escueta y precisa, delicada y etérea (al modo en

que nos tienen acostumbrados los escritores y los cineastas orientales),

Natsuko Imamura juega con la ambigüedad, con lo ambivalente, con lo sugerente,

combinándolo con una enorme claridad expositiva, no pretende confundirnos,

simplemente nos zambulle en las muchas incógnitas con que tropezamos a diario,

con lo más íntimo de cada uno, lo que nunca desentrañaremos/conoceremos si no

es porque nos lo desvelan quienes lo viven. Al mismo tiempo, deja al

descubierto (y reprueba sin necesidad de expresarlo) la permanente intromisión

que suponemos en, volvemos a ello, la vida de los demás, de aquellos que no

tienen por qué hacernos un hueco en la suya o, cuando menos, dejar al

descubierto los aspectos más personales (o, sencillamente, lo que no se quiere

compartir con nadie), con enorme elegancia pero sin titubeos ni correcciones

absurdas (para eso no se escribe una novela así y punto), la autora consiente

que sea su personaje quien (se) delate lo que, a todas luces, puede calificarse

de acoso (aunque sea a distancia), le da cuerda para que ella sola se ahorque

o, al menos, quede como lo que es, algo por cierto que la mayoría hemos

sido/somos para otros -lo que, por cierto, me llevó a evocar otra canción de

Raphael del LP citado: La cotilla-. Ese ojo público implacable, inquisitivo,

que sospecha continuamente, que censura, que dictamina, que castiga, que tan

pronto alaba como transforma los méritos en deméritos, que no quiere ser rebaño

pero no perdona a quien se sale de lo pautado: “(…) si uno prestaba la atención

suficiente, percibía un singular detalle diferenciador que se cernía sobre la

superficie de toda aquella homogeneidad, una distintiva particularidad que separaba

a la mujer del resto de las empleadas, que no era otra cosa que su auténtica y

genuina motivación para estar allí. Aunque su boca se abriera y una carcajada se

escapara de ella, sus ojos no reían; en el fondo de su corazón no disfrutaba de

aquel ambiente. Desde algún insondable lugar de su interior se desprendía un cierto

aire de pesadumbre y aflicción que contrastaba con la expresión jovial y vivaz

de otras empleadas”. Los rituales como prisión, por más que celebrados en

momentos de crisis (de un modo, permítanme que lo diga, absurdo y hasta

estúpido: una cosa es no dejarse vencer por el pánico por ser capaz de domeñar

ese impulso, salida fácil para algunos, y otra muy distinta anularse, obedecer

sin preguntar, estar alienado/sometido), uno de los temas clásicos de la

narrativa que nos llega de Oriente en cualquiera de sus expresiones, otro de

los asuntos que late al fondo (pero con presencia) de esta fábula sutil e inteligente,

de este estimulante descubrimiento que, una vez más, Duomo ha puesto a nuestro

alcance.