A pesar de tener la sensación de vivir sobre puntos suspensivos (o si se

quiere -y ya saben lo dado que soy a ellos, no en vano acabo de abrir uno-

entre paréntesis, una digresión que la mayoría de las veces no aclara demasiado

o, por el contrario, oculta/camufla en ese aparte lo que debería ser

sustancial, lo que convendría destacar, aquello por lo que merecería la pena alzar

la voz), un tanto incompletos, como a medio hacer, inmersos en una eterna

zozobra, sin sentirnos/vernos capaces de concretar, de rubricar, de concluir, de

determinar; por más que la mayoría de las veces sintamos que tenemos

asignaturas pendientes, aunque no nos las reprochemos, aunque hayamos

abandonado el empeño, aunque estemos a otras cosas y ya no nos preocupe

demasiado poder poner el punto final, sin esperarlo, de repente, el azaroso

destino que tanto me gusta invocar actúa (tal vez le dimos un empujoncito hace

tiempo, tal vez, caprichoso y juguetón -por no llamarlo injusto, cruel o algo

aún peor- como es, ha esperado a pillarnos desprevenidos para hacerse notar),

sin llegar a comprender del todo cómo ha sido posible o reconstruyendo a

posteriori y a nuestra conveniencia (a nuestro mejor conformar) las carambolas que

nos han colocado en esa posición, armando así el relato, como tanto se dice

ahora. El caso es que, el día que menos se espera, las piezas empiezan a

encajar de modo natural, los círculos se cierran sin esfuerzo, se coronan con

suma facilidad cimas hasta entonces inalcanzables, se traspasan metas que,

incluso, se ignoraban, todo cobra sentido o, mejor dicho, le encontramos un

sentido (y si, como ahora me está sucediendo, coincide con algo de lo soñado,

colma anhelos, pone en acción, mejor que mejor).

Este es el texto que marca el final de un ciclo, al menos así lo tenía

previsto aunque, en realidad y por seguir con las metáforas relacionadas con

los signos de puntuación, tan sólo va a suponer un punto y seguido, si bien es

cierto que variando un tanto el ánimo, las intenciones, algunos latidos. Los

visitantes leales de este ángulo oscuro del salón, aquellos que tienen a bien

seguir lo que publico en las redes, recordarán que hace algo menos de dos meses

anuncié, de un modo precipitado y desproporcionado, mi intención de clausurar

este rincón, si bien es cierto que ya en ese momento decía que podía ser que el

arpa volviese a sonar al día siguiente, me arrepentía inmediatamente de la

decisión, pero la gritaba para no volverme atrás puesto que sentía que así lo

necesitaba, necesitaba alejarme (al menos por un tiempo -matiz importante, por

eso va entre paréntesis: actuaba de manera radical sin querer serlo, no supe

hacerlo mejor, ya intenté explicarlo en otro texto-) de una rigurosa disciplina

que yo mismo me había impuesto, de unas obligaciones excesivas que sentía como

tales por dar tratamiento profesional a lo que ha de ser otra cosa (así lo

pretendí desde el principio y no debí olvidarlo), el espíritu/la intención con

que nació este blog por más que fuese la llama periodística (denominarla

“escritora” me sigue resultando excesivo) la que lo avivase y nunca pueda dejar

de hacerlo (el oficio se lleva en el corazón, no se puede contener, mucho menos

extirpar -ahí estuvo desde antes de ser consciente de ello, hasta que Luis

Landero le puso nombre y me hizo tomar conciencia-). Así fue como, a las bravas

y sin justificación, haciendo daño (y haciéndomelo, sé que eso no es un

eximente pero me gustaría dejarlo claro porque, aunque va cicatrizando

lentamente, la herida que me infligí sangra todos los días, recuerdo de mi

estupidez), me marché con cajas destempladas del club de lectura de mi Pepa

Muñoz, solté más lastre del debido, consideré como tal lo que no lo era, si lo

hubiese hablado primero (por más que me diese miedo hacerlo) hubiese tenido su

ayuda para desenrejar la madeja del mejor modo posible. Pero hay que asumir las

acciones de cada uno por más que equivocadas y sus consecuencias, aprender de

los errores, de los tropiezos en la misma piedra (mis arrebatos furiosos que

tantas lágrimas me provocan a pesar de no evitarlos o atenuarlos), consentir

que con renglones muy torcidos la historia particular parezca más o menos

recta, puesto que, retomando lo que empecé a decir hace no sé cuántas líneas,

en esas horas tormentosas y atormentadas en que puse el móvil en modo avión, me

escondí, me insulté, me reafirmé, me di ánimos, dudé de todo, lloré como pocas

veces, no pude ni quise evitar la tristeza, empecé a escuchar la melodía

propicia, el arpa no podía morir, así lo estaba reclamando, ¿cómo iba a acabar si

no es otra cosa que yo mismo?, se trataba y trata de dejarla sonar por placer,

sin sentirme condicionado (algo que, repito, nadie me ha hecho sentir, la culpa

es sólo mía por vivirlo así), a impulsos, cuando apetezca, ocupándome de lo que

quiera y cuando quiera, regresando a sus orígenes (pero, y eso es algo que

decidí días después cuando fui capaz de empezar a verbalizar las cosas, cuando

Pepa aceptó mi mano tendida desde Instagram con un “me gusta” y un icono que me

emocionaron hasta la médula, sin dejar de apoyar a mi amiga, su trabajo, sus

propuestas, su actividad, eso no cuesta nada, todo lo contrario).

Las piezas comenzaron a encajar porque muchas de ellas ya estaban

dispersas, porque este rincón ha sido el banco de pruebas donde se ha ido

fraguando lo que de pronto empezó a fluir y se abrió paso entre mi desánimo, mi

dolor, mi reconcome, mi desasosiego, lo que dio un sentido a mi golpe sobre la

mesa (aunque, repito, no sea disculpa), una idea/necesidad que tomó forma en

pocos minutos, que se impuso y empezó a crecer, que me devolvió al teclado que

no pretendía abandonar aunque así lo hubiera manifestado, una ilusión a la que

aferrarme, un hilo del que tirar, un proyecto dizque literario (por más que me

sonroje denominarlo así -y los que me conocen saben que no es falsa modestia-):

reconstruir mi rompecabezas emocional y vital a través de los libros, de las

lecturas que me han marcado, de los autores que me forjaron, de los que me

siguen acompañando, de los que fueron llegando, de las personas que me ayudaron/enseñaron

a vivir entre sus páginas, en definitiva, ampliar y profundizar en mucho de lo que

he ido dejando asomar por aquí en las que me dio por llamar “memorias de

lector” y que ahora he empezado a recopilar y redactar bajo el título Autobiografía

de lector, releyendo, saldando alguna deuda, echando la vista atrás,

escribiendo sin filtros, desde el corazón, desde las heridas, desde los

sentimientos que siguen vivos y nunca morirán, sin duda lo hago por mí, fue lo

que me brotó, pero, fundamentalmente, para dar las gracias a aquellas gentes que

lo merecen, las del día a día y las de la literatura. Y, curiosamente, he sido

consciente de ello justo cuando me ponía a escribir y pensaba cómo empezar, el

previsto como texto de cierre de una etapa se convierte en el mejor eslabón

posible con lo que va a venir, podría ser un capítulo de lo que he empezado a

construir, pero no lo será por razones que quedarán expuestas y porque, aunque

tire de algunos cabos ya dispuestos, por más que regrese a lugares que he

visitado aquí, no voy a reproducir tal cual publicaciones del blog, piezas

sueltas y autónomas aunque tengan vasos comunicantes entre sí, lo que no es

óbice para reconocer que, sin saberlo (los círculos se cierran cuando ellos

quieren), muchas páginas que están en curso (y algunas que de momento he dado

por buenas) se gestaron en el mismo lugar en que sigo, donde siempre me he

sentido resguardado y pleno, en el ángulo oscuro del salón.

Tardé en leer a Unamuno y lo hice del peor modo posible: por imposición

y, para colmo, teniendo que dejar a un lado un libro que me apetecía mucho más.

Su San Manuel Bueno, mártir era el primer título obligatorio el año que

estudié COU, la primera lectura de cara a la temida Selectividad, escogerla

suponía renunciar a Pío Baroja y El árbol de la ciencia (autor, por

cierto, al que también debería regresar, leer más y mejor que entonces, al

igual que ahora voy a contar con don Miguel no sé bien por qué lo he desterrado

desde hace demasiado y no me ha remordido la conciencia), de cada periodo a estudiar

se ofrecían dos lecturas posibles y cada docente optaba por una (aunque nuestra

tutora lo sometía a votación). Con la visceralidad de aquellos años

(diecisiete), con los prejuicios a flor de piel, con tanto pendiente, con mil

posibilidades, con el afán por demostrar vaya usted a saber qué, me negué en

rotundo a que la novela corta/el relato de Unamuno fuese la elección, era el primer

curso en que la religión no era una asignatura obligatoria (por más que

estudiarla con Fernando, el añorado profesor del bachillerato, fuese mucho más

-y muy diferente- a tener que cacarear dogmas, reproducir respuestas

memorizadas del Catecismo hasta en la puntuación, dejarse alienar/catequizar y

que eso constase y contase en el expediente académico), no me veía yo con ánimo

para leer sobre un mártir, no me interesaba, me daba la risa, me jactaba de mi

desprecio por lo que no conocía. Pero el hecho de su brevedad (todo hay que

decirlo) pesó mucho a la hora de que los votos fuesen en aplastante mayoría

para el texto de Unamuno, aquel que me apeó de mi endeble atalaya moral en

apenas unas líneas, aquel que me dio la vuelta como un calcetín, que me reventó

el cerebro, que me abdujo, que se convirtió en el auténtico descubrimiento de

aquel curso junto a Entre visillos de Carmen Martín Gaite, aunque ese

fue extraescolar (y aparecerá convenientemente glosado, recordado y agradecido

en lo que les he avanzado anteriormente). Unamuno nos hizo reflexionar, lo

discutimos, lo peleamos, lo interpretamos (y reinterpretamos), nos dio muchísimo

juego, le extrajimos todo el jugo posible, dialogamos con él y sobre él, nos

llevó a posiciones encontradas y extremas, le defendí con denuedo, con el (no se

puede negar) fanatismo del converso, me hizo replantearme muchas cosas, me mostró

otras, me convenció de aquellas, me afianzó en estas, lo vivimos con la misma

intensidad y enconamiento con que fueron recibidas sus obras en el momento en

que las publicaba, fuimos más allá de su biografía, puede decirse que la

pusimos en práctica, la ejemplificamos antes incluso de conocerla, partiendo de

que lo leído había despertado en cada uno de nosotros. Sin embargo, por esas

cosas que tiene el lector omnívoro (más aún cuando se dedica a ello

profesionalmente), la experiencia unamuniana se quedó ahí, tan sólo leí La

tía Tula un tiempo después (la literatura española estudiada en la carrera

arrancaba en 1942 con La familia de Pascual Duarte y por culpa de la

infame Arizmendi fue un suplicio, generó odios sin sentido, me llevó por otros

derroteros para huir en lo posible de cualquier cosa que me la recordase), la

releí cuando Pablo y yo escribimos Madres de película (y volvió a

dejarme con la boca abierta), pero no ha sido hasta hace unos meses cuando he

regresado al lugar que no debí abandonar y sí frecuentar más.

Aunque no cabe duda de que la estupenda Mientras dure la guerra de

Alejandro Amenábar reavivó mi interés y mi juvenil devoción por el autor (de hecho,

compré la edición de Niebla de la colección Austral poco después), fue

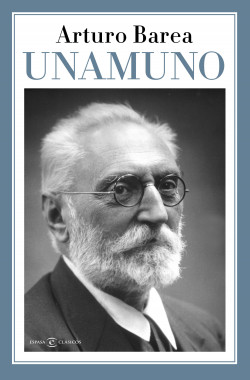

el anuncio de la publicación por parte de Espasa del ensayo inédito de Arturo

Barea titulado simplemente Unamuno lo que, sin remisión ni vuelta atrás,

me hizo despertar del letargo lector y buscar tanto este pequeño y fabuloso

volumen (que Pepa, una vez más, me consiguió) como el viejo Amor y pedagogía

de mi madre y rescatar Niebla del montón (de uno de ellos) de libros

pendientes y ponerme a la tarea. El trabajo de Barea es breve pero sustancioso,

abre vías, despierta/aviva el interés, habla sin academicismos ni prejuicios, con

gran conocimiento y pasión, hace un análisis preciso, heterodoxo, particular, poliédrico,

muestra y demuestra esa personalidad para algunos tornadiza/traidora, en

realidad enormemente humana, en constante evolución, en cambio permanente, más

construyendo una (o muchas) línea de pensamiento que, recuperada ahora, siguiendo

su cronología, leída dejando de lado el fervor del signo que sea, se muestra

sólida, coherente y, sobre todo, con mucho que aportar, con mucho por descubrir,

con mucho a lo que atender. Unamuno es un escritor/pensador/poeta/filósofo

plenamente actual, sus audacias lingüísticas no han perdido frescura, mezcla

géneros, los inventa y reinventa, se desdobla, participa en sus novelas, deja

que sus personajes las prologuen, implica al lector, le obliga a participar, a

tomar partido, a implicarse, resulta imposible permanecer al margen, él mismo

lo reconoció sin tapujos en Mi religión, título de 1907, y así lo

recupera Barea: “Lo más de mi labor ha sido siempre inquietar a mis

prójimos, removerles el poso del corazón, angustiarlos”. El autor de La forja

de un rebelde considera que la mayor ansia de Unamuno fue la de lograr “una

síntesis de las dos Españas dentro de su propio espíritu torturado por

conflictos”, el mismo que heredan la mayoría de sus personajes,

atormentados por lo que sienten, por lo que dejan de sentir, por su propia (y

dudosa) condición de entes de ficción, por lo inconcreto de su creador en el

sentido de, como también señala Barea, lanzar “ataques en todas direcciones,

repitiéndose a menudo, contradiciéndose, pero volviendo siempre a su posición

central y estimulando siempre a los demás a seguir y desarrollar los temas que

él había dado por terminados”.

Una de las mayores podríamos decir revelaciones del ensayo que nos

ocupa, sin duda una de sus máximas conclusiones (y, permítanme que así lo

considere, uno de sus grandísimos aciertos) es la de poner el foco en la faceta

poética de alguien que se ha ganado como pocos el título de intelectual, algo que

al propio don Miguel le gustaba recordar/reivindicar: “-“(…) Unamuno no se

equivocaba al calificarse de poeta. Era un poeta que tenía la necesidad de

crear un mundo a su propia imagen y semejanza para asegurarse a sí mismo de su

«yo». Desde este punto de vista, la verdadera creación poética de Unamuno es la

personalidad que proyecta en todas sus obras. Su «agonía», esa incesante lucha

consigo mismo y con el universo, constituye el núcleo central de cada una de sus

novelas y cuentos, de sus poemas y ensayos”. Ese hálito puede decirse

inasible, etéreo, ese algo que no sabemos definir (pero que algunos han sabido

concretar/expresar en versos inolvidables) es el que le lleva a hablar de nivolas,

esas que en el prólogo de Amor y pedagogía define como “relatos dramáticos

acezantes, de realidades íntimas, entrañadas, sin bambalinas ni realismos en

que suele faltar la verdadera, la eterna realidad, la realidad de la

personalidad”, la niebla que le sirve para titular una de sus cimas

creativas, la difusa y confusa historia (en su ánimo, en su sentir, en su corazón

y su mente) de Augusto Pérez, el joven de familia acomodada licenciado en

Derecho a quien hace reflexionar que “todo es fantasía y no hay más que

fantasía. El hombre en cuanto habla miente, y en cuanto se habla a sí mismo, es

decir, en cuanto piensa sabiendo que piensa, se miente. No hay más verdad que

la vida fisiológica. La palabra, este producto social, se ha hecho para mentir”.

Es el mismo personaje que llega a dudar de su propia existencia, que se ve como

si fuese otro cuando contempla su reflejo en el espejo, que toma conciencia de

que es “un sueño, un ente de ficción…”. Sin duda, Unamuno nos lleva al límite,

lo traspasa, nos mete en la pelea, nos enmaraña, nos desasosiega, no nos da

tregua, así lo practica consigo mismo: “A través de interpelaciones y

repeticiones, exageraciones y contradicciones, Unamuno perseguía con apasionada

y egocéntrica energía unos pocos problemas fundamentales a lo largo de esa

[su] obra. La busca, y no los resultados, era lo más importante para él y

para sus exasperados, sus fascinados lectores”. Así fue como un servidor

polarizó sus sentimientos (sus prejuicios) incluso antes de leerle, diríase que

el espíritu unamuniano me poseyó desde el principio, eso es lo que le hace tan

grande, lo que Barea consigue transmitir, aquello por lo que, por encima de modas

y obligaciones, no se puede/debe dejar de leer a quien tiene tanto que decir

sobre nosotros (los de entonces, los de ahora, los de después): “(…) siempre

es la perfecta unidad del hombre y su obra, del hombre y su vida, lo que surge

con fuerza irresistible. A través de sus fracasos y sus éxitos, sus errores y

actos de creación, a través de su insistencia en la duda que da vida, logró lo

que quería lograr: no hay español pensante que no hay sentido, voluntaria o

involuntariamente, la influencia del pensamiento aguijoneante, estimulante,

irritante y humillante de Miguel de Unamuno. (…) Un pensador que enseña

cómo convertir el conflicto, la contradicción y la desesperación en fuente de

energía tiene algo grande que ofrecer a los hombres de nuestra época” (a

los de 1952 cuando Barea firma el ensayo escrito en inglés y traducido siete

años después por Emir Rodríguez Monegal y, como se ha dicho, a los de cualquier

tiempo por venir).