Debo regresar a Bastian (y a lamentar que continúe sin fecha cercana mi

ansiada relectura de La historia

interminable, esa que hacer “desde la cima de mis ardorosos años” como

cantó -y seguirá cantando dentro de varios siglos- la siempre adorada María

Dolores Pradera, tan llorada en estos días -y los que han de venir-), sigo

llevando en la piel, en el corazón, en lo más profundo, aquel personaje en que

me vi reflejado como pocas veces lo he hecho en una ficción (tal vez por lo

mucho que tiene de real, al menos en lo que a su espíritu y a lo que vive en

las páginas en que Michael Ende le cobijó se refiere), aquel lector voraz que, buscando

escapar de lo que le rodeaba, por pura supervivencia, hacía tal inmersión en el

libro que tenía entre las manos que, al final, terminaba siendo abducido por el

mismo y jugando un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos

que los demás, espectadores pasivos a pesar de la implicación sentida, veíamos

desarrollarse ante nuestros ojos (nunca mejor dicho) porque les insuflábamos

vida con nuestra lectura (ese mágico juego que supone y propicia la literatura:

las palabras que alientan la historia quedan adormecidas -y hasta moribundas-

en el papel hasta que alguien recorre con su mirada -y sus otros sentidos, no

es leer como mero acto reflejo de lo que estamos hablando- las páginas en que aquellas

han sido escritas/impresas). Por más que, lo entendíamos perfectamente, todo

respondiese a un maravilloso artificio literario que, de alguna manera y debido

a aquella que a todas luces hay que considerar histórica primera edición en

Alfaguara (en parte un volumen de la colección infantil y juvenil y en otra uno

de la destinada a adultos), marcó un antes y un después en aquellos que

llegamos a La historia interminable en

los años de adolescencia, era imposible (al menos así me sucedió aunque, me

consta, compartí esa revelación con algunos compañeros de clase que sintieron

escalofríos de emoción similares a los míos) no empatizar con Bastián desde las

primeras páginas (y más en mi caso por las características físicas que su

creador le atribuye), sentirse representado por ese chaval que se aísla del

mundo y busca cobijo/alimento en lo que otros han escrito, ese que hace una sumersión

total en lo que lee y olvida tiempo y espacio propios para transformar en tales

los de la narración a la que en ese momento atiende (que hace suya y vive),

devorar páginas con fervor, pasión, entrega, voracidad lectora hasta que, de

repente, el adjetivo se convierte en lo sustantivo, eres el lector, sin más, no

se puede ser otra cosa, y las palabras a las que acompañaba metamorfosean en calificativas,

en definitorias y hasta definitivas, es decir, se hace hincapié en que se es lector

fervoroso, pasional (y apasionado), entregado y cualquier otra palabra que

señale el arrebato con que uno se deja llevar, aún más cuando se tienen pocos

años y todos los anhelos por cumplir (y no te gustan los deportes ni aquellos

juegos que exigen unas ciertas condiciones físicas ni las reuniones familiares

ni determinadas visitas dominicales).

Por fortuna, no he perdido ese ímpetu lector, la dedicación a la

crítica, el análisis, el juicio, que la lectura venga impuesta por una

obligación profesional no ha mermado mi devoción, mis ganas, mi deleite, mi

necesidad de letra impresa (seré fiel al papel hasta que -no lo permita el

destino que se empeña en ser cruel casi todo el tiempo- lo hagan desaparecer

las supuestas comodidades tecnológicas -e incluso entonces, si llego a verme

arrollado por esa distopía, seguiré escogiendo libros publicados de ese modo a

las versiones digitales y si me pierdo novedades interesantes será mi

problema-), cierto es que no puedo leer (o releer) todo lo que querría por un

compromiso con la actualidad (suena pedante pero no se me ha ocurrido una frase

mejor), pero eso no impide que afronte cada nueva lectura (salvo excepciones,

desde luego, pero quedan para mí) “con las mismas ganas locas” (vuelve a

salirme María Dolores, en esta ocasión gracias a una magnífica canción de

Rosana) de antaño (y de hogaño, como vengo explicando), lanzándome desde el

trampolín sin titubeos, zambulléndome en las palabras sin miedo, regocijándome

con el inicio de una nueva aventura que he ido alimentando los días previos con

una especie de ritual (aunque no tenga pasos marcados, varía en desarrollo no

en intención ni resultados) en el que voy acercando posiciones y tanteando el

terreno (o reconociéndolo si se trata de un autor que ya conozco -y tal vez

venero-). Y, así, aunque sólo sea en lo onírico, puedo asemejarme a Bastián en

que lo que leo influye en mi vida, ocupa una parte de mis sueños, se me mete tan

adentro que aparece en aquello que mi inconsciente pergeña cuando le doy rienda

suelta (no me ocurre con todas pero sí con bastantes lecturas, parece que

consigo influenciar/impregnar lo que el cerebro proyecta cuando lo pongo a

reposar/repostar con las historias que me ocupan el tiempo y a las que no puedo

dejar de vincularme). Del mismo modo, hay libros que se adueñan de tu vida, que

se imponen, que provocan terremotos emocionales por lo placentero de su

lectura, por el pulso que aceleran y el corazón que ensanchan, porque te hacen

viajar no sólo por sus páginas sino a tu interior, a lo más profundo, a tu

esencia, a tus recuerdos, porque suponen una epifanía gratificante que te

transforma (o te afianza en lo que eres, en lo que deseas, en lo que amas), experiencia

doble en el caso que nos ocupa (bueno, que empieza a ocuparnos ahora, perdón

una vez más por retrasar tanto el meollo de la cuestión) porque, además,

estamos ante una ópera prima pero, permítanme que lo exprese así, ¡caramba con

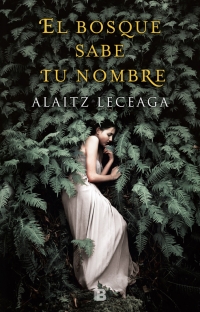

la novel! Con El bosque sabe tu nombre que

ediciones B acaba de lanzar entre campanillas (que merece -e incluso campanazos

bien resonantes-), Alaitz Leceaga se convierte en una de mis autoras de

cabecera, en gran medida porque he reconocido en lo escrito a una lectora

cómplice con apetencias y querencias similares, con la misma predisposición a

dejarse envolver por lo que lee, fascinación que ha sabido reproducir y

enriquecer en su faceta como escritora para darnos cobijo en un novelón de algo

más de 600 páginas (como aquellos que esperaban las vacaciones de verano para

ser engullidos) en la que jamás se siente que algo sobre y que, a pesar de un

cierre que invita al aplauso, uno querría se prolongase otras tantas más (por

lo menos).

Y si, al menos que recuerde, personajes, situaciones, escenarios o

cualquier otra circunstancia de El bosque

sabe tu nombre no han aparecido en mis sueños (o no los he detectado),

puedo decir que, literalmente, la novela cobró vida la noche antes de que

tuviese el placer de entrevistar a su autora, puesto que leí las últimas páginas

en la madrugada en que, como diría Abraracúrcix, el cielo de Madrid se desplomó

sobre nuestras cabezas y vivimos una tormenta de esas llamadas eléctricas por

lo sonoro (y terrible) de sus rayos, porque estos suenan preludiados por

enceguecedores relámpagos incluso cuando no está lloviendo, todo un rugido de

la naturaleza que se completó con torrentes de agua cayendo furiosos, incontenibles,

arrasadores, sin duda, parecía que Estrella (la protagonista) había llegado a

la ciudad. Y así lo comentamos Alaitz y yo, muertos de risa sobre todo porque

el fragor estaba menguando esa mañana, en el momento de sentarnos frente a

frente y, sí, hablar de su ópera prima como novelista, pero también de nuestra

afición lectora, de aquellos títulos que bebimos a tragos largos sin darnos por

saciados y continúan con nosotros, hablamos especialmente de Lo que el viento se llevó, también de

las Brontë, de Daphne du Maurier, de Isabel Allende, de las novelas río que

tanto hicieron por nuestro afán. Ya sólo por esto (como si fuese poco) le agradezco

el esfuerzo, la dedicación, la consecución de una novela que (nunca mejor

dicho, en seguida se abundará en ello) huele, sabe, suena a aquellas por las

que teníamos predilección cuando chavales, algunas porque fueron adaptadas al

cine o la televisión, la mayoría porque prometían muchas páginas (muchas horas)

de diversión, otro motivo para que Bastian se sintiese convocado, emergió el

lector adolescente que se entrega a la tarea con deleite permanente, con

felicidad, con la emoción de saberse bien recibido y mejor acogido, así se deja

uno arropar por El bosque sabe tu nombre,

es envolvente tal y como expresa su magnífica portada (sin descuidar una

necesaria ambivalencia: puede que la vegetación sirva como lecho pero pudiera

tornar en sepultura o pasar de la caricia y el abrazo al estrangulamiento en

cuestión de segundos).

En estos tiempos en que todo se diseña/estructura/estira/fuerza/convierte

en trilogía, en saga, en serie a las primeras de cambio, sorprende que Alaitz

debute con una novela que, aunque pueda tener continuidad (y no es un spoiler),

podría haber dado para varios tomos; por esta osadía, y la de presentarse con

un manuscrito de semejantes dimensiones, le alabo su valentía: “Es algo que he pensado muchas veces mientras

escribía la novela, jajaja, pero tampoco le daba más importancia. Siempre tuve

muy claro hasta dónde quería contar esta historia: en mis esquemas tengo muy

claro que no la he terminado, pero nunca dudé de cuál sería el punto final. Por

lo demás, puesto que empecé escribiendo relatos, cuentos y tal, tuve que dar

todo un salto en organización, distribución del tiempo, incluso el estado

mental para ponerte a la tarea es distinto, hay que hacerse a la idea de que no

puedes tardar lo mismo, ni de lejos, en escribir esto: hay que emplear más

paciencia y esfuerzo, resistir las tentaciones de abandonar porque siempre hay

algún momento en que te lo planteas muy seriamente”. Pero no cejó en el

empeño y fue construyendo esta poderosa novela que bebe de diversas fuentes y combina

con sabiduría y mesura lo real con lo fantástico, lo mágico con lo cotidiano,

hechos históricos con personajes inventados aunque enmarcados en una realidad,

en un contexto que les condiciona y obliga a tomar determinadas decisiones o a

actuar de una manera y no de la contraria, primando siempre las psicologías y

avatares de los personajes sobre los hechos recogidos por los tratados de

Historia: “Lo que siempre me importó fue

contar la historia de Estrella, no quería que los hechos históricos, a pesar de

ser apasionantes, tomasen el control ni tuvieran un peso excesivo. Lo mismo me

sucedió con el aspecto sobrenatural, mágico o como se quiera llamar: es

imprescindible para forjar la historia, es algo que define a Estrella y la

caracteriza, pero también intentaba ponerme en la piel del lector, algo que

resulta muy difícil, debo decir, y no quería que resultase demasiado extraño,

por eso lo fui dosificando para que fuese más sencillo aceptarlo y no espantase

de entrada a alguien que es ajeno a este tipo de literatura”. Y lo consigue

con la naturalidad de quien está acostumbrada a convivir con ese elemento, como

es común entre las gentes del norte, a no establecer diferencias o fronteras

entre, podríamos decir, lo terrenal y lo sobrenatural: “Las leyendas vascas que

menciono, al igual que otras que se evocan, forma parte de lo que podríamos

decir la normalidad, lo cotidiano, no es algo que pueda separar de quien soy:

he convivido con ellas, he crecido escuchándolas”.

Y, sin querer desvelar más de lo imprescindible para hacerme entender (aunque

bien sé que lo mío no tiene arreglo), en esa total aceptación de lo que muchos

llamaríamos (y llamamos) magia (o poder, influidos por los superhéroes), sin hacer

preguntas ni extrañarse ante el hecho, será clave un personaje como Valentina,

alguien que aumenta el vínculo de Estrella con Soledad, su abuela, aquella que

le dejó una herencia muy particular en forma de don para manejar la naturaleza

(de ahí lo del tormentón madrileño como comité de bienvenida, pero tampoco

diremos más para animar a los posibles lectores a encontrar estas y otras respuestas

por sí mismos), Valentina, esa mujer enraizada en la tierra, en su tierra, aferrando

sus raíces en el desierto para que sus ramas retoñen las veces que haga falta,

una roca tan agreste como aquel paisaje desolador e implacable en que habita,

en que gobierna, en que es y está, del que no concibe alejarse: “Valentina es una mujer increíble, incluso

mirándola desde una perspectiva actual, no digamos en su época: ese desdén con

el que habla de los hombres, su libertad para todo lo que hace y dice, es de

los personajes que más vida propia cobraron y me sorprendía y cautivaba”.

La novela se estructura en cuatro partes, identificada cada una por uno

de los elementos, por eso entre otras cosas, como se señaló, durante la lectura

se huele, se oye, se mastica, se saborea (o cuesta tragar), porque lo sensorial

está presente y se estimula en cada página: “Desde el principio estuvieron los cuatro elementos porque la naturaleza

tenía mucha influencia en la historia desde su raíz, no sólo para reflejar la

personalidad de Estrella o de otros sino porque en la vida de cada uno de

nosotros hay momentos en que gobierna el fuego, en otros el aire, la tierra o

el agua, así es como lo entiendo al menos, por eso estructuré la novela de ese

modo”. Es, por otro lado, algo casi intrínseco a la novela que

identificamos como gótica, los paisajes son el reflejo de las almas

atormentadas de Catherine y Heathcliff del mismo modo que coadyuvaban a que se

vuelvan más borrascosas, los escenarios adquieren carácter (o características)

de personajes, lo mismo sucede con las casas, algunas tienen nombre mientras que

sus protagonistas carecen del mismo (piénsese en Rebeca), aquí también encontramos “un caserón, una mansión, una finca, lo que sea, pero no se puede

renunciar a ello; además, me atraía en sí la idea de la casa como contenedor de

todas las emociones, de todo lo que va sucediendo dentro de ella y de todo lo

que afecta a quienes habitan allí, sentirla como un personaje más que incluso

se rebela si la intenta relegar a la mera condición de escenario. Y, por encima

de todo, me hubiese parecido una traición al género no haber incluido una casa

de este tipo”. Y, como comentamos al mencionar la portada (y es un aspecto

en el que la propia autora hace hincapié), se da la paradoja de que aquellos

parajes, la vegetación, la casa como corazón del conjunto transforma en

poderosa a quien querría estar lejos pero no puede evitar (como Escarlata)

mantener los vínculos y (re)cobrar fuerzas telúricas que sólo allí sabe

controlar: “Estrella quiere escapar,

quiere evitar sentirse atada a aquellos lugares, al mundo que la casa

representa, pero al final tiene que aceptar que es todo lo que hay en esa finca

lo que la hace fuerte, a partir de ahí empieza el proceso de intentar

comprenderse a sí misma, algo apasionante de escribir: va poco a poco perdiendo

su imagen de rebelde, de personaje negativo, se va perdonando progresivamente”.

“La culpa no es más que una pérdida

de tiempo: una trampa inventada para contenernos, una jaula de barrotes transparentes

que nos obliga a sentirnos mal por desear lo que deseamos o a quién deseamos. (…)

He pasado mucho tiempo pensando en cómo esquivar la culpa igual que hace mi

padre e igual que hacen los hombres para poder hacer sólo mi voluntad”, así

se expresa Estrella en un momento dado y diríase que, en parte, apostilla lo

que explicaba antes su creadora, aquella que, con gran acierto, deja que sea su

personaje el que cuenta la historia, eso la dota de enorme ambigüedad porque no

sabemos hasta qué punto cuenta la verdad o pretende engañarnos, tampoco sabemos

en qué momento concreto escribe, eso nos mantiene en alerta, sin poder predecir

qué vendrá a continuación o cómo reaccionará la protagonista, incluso en

aquellos momentos en que la narración rinde tributo a las convenciones de

alguno de los géneros que toca, Alaitz (o Estrella) se guarda un as en la manga:

“He recurrido ex profeso a un narrador

que no siempre resulta fiable, no sabes si todo es verdad al cien por cien,

está dando su visión. Desde el principio, casi antes de decidir cómo iba a

contar la historia, supe que lo primordial era la pasión de Estrella, no la

pasión romántica sino su empuje, lo que tiene dentro, y por eso surgió la

primera persona como algo natural, como la mejor manera de llegar directamente

al lector. Es, también, una historia sobre el sitio que te asignan cuando naces

y la etiqueta que inevitablemente te colocan los demás: a lo largo de la novela,

Estrella intenta desprenderse de todo eso, no ser esa a la que acusan de mala

hija, mala hermana, mala esposa, mala madre. Ahí radica gran parte de esa

ambigüedad que señalas y que asumo como parte de su personalidad: quiere dejar

todo eso atrás pero no sabe cómo hacerlo porque no se conoce a sí misma, no

analiza sus emociones”. Emociones que, a veces, pueden ser falsas por

inventadas, porque se cree que son honestas, que nacen del corazón y en

realidad son disfraces, corazas, meras quimeras, como le sucedía (de nuevo) a

la O´Hara en Lo que el viento se llevó:

“Hay paralelismos entre Estrella y

Escarlata, era consciente de ello cuando escribía: las dos son mujeres que no

llamaré adelantadas a su tiempo porque es una expresión que no me gusta, pero

ambas se enfrentan a circunstancias hostiles, también por el momento histórico

que les toca vivir, tienen que romper los esquemas a los que quieren

reducirlas, calladas en casa sirviendo al marido. Cuando llegas a la conclusión

de que comportándote de ese modo no vas a tener ni para comer es el momento de

arremangarte y tomar las riendas. Estrella, de repente, es consciente de que

todo debe partir de sí misma porque siempre ha esperado que los demás hagan las

cosas y comprueba que esa actitud no le ayuda a salvar el pellejo, digámoslo

sin paños calientes”.

Aunque suene a tópico, hay que decir que pasma, admira y deja sin

aliento que estemos ante una ópera prima, la obra de una principiante que, como

tantas antes, demuestra haber llegado hasta aquí con muchas lecciones aprendidas,

por supuesto como lectora, pero también como escritora porque, aunque no se

perciba mientras se navega por sus páginas, es claro que El bosque sabe tu nombre es fruto de mucho trabajo previo, de práctica

y oficio (aunque sólo sea dando vueltas a lo que un día se escribirá), de

tomarse muy en serio el impulso creador, la vocación que se abre paso, algo que

no es una veleidad: “Mis cuadernos de

apuntes son para verlos, jajaja. La lógica interna de la ficción es una de las

cosas más difíciles de aprender y de manejar y pasé mucho tiempo estudiando su

funcionamiento. Además, la planificación: hago la línea temporal, luego preparo

una especie de escaleta, divido por capítulos, estos en escena, tener claro qué

personajes intervienen y en qué momento. Y, por encima de todo, tejer la

ficción de modo que no se noten las costuras cuando se está leyendo. Es una

maquinaria que necesita que ninguna de sus piezas chirríe, que ninguna

destaque, sobre todo para mal”. No puedo dejar de considerarme un

privilegiado porque, reavivando mi nunca perdido espíritu juvenil de lector, también

he reproducido esa sensación vertiginosa de estar descubriendo a una escritora

a la que piensas seguir, conmoción que viví en su momento con algunas de las ya

mencionadas y con otras (aunque con Margaret Mitchell y Emily Brontë, por

desgracia, no pueda ser así porque su obra se circunscribe prácticamente -en el

caso de la primera sin dudas- a la novela que leíste), ha sido emocionante saberse

uno de los primeros que ha tenido acceso a una novela que se queda con el

lector para siempre y en este momento no puedo menos que dar las gracias a

Nuria Alonso del departamento de comunicación de Ediciones B por pensar en mí

y, desde luego, a Carmen Romero, editora que, bien se ve, mantiene vivo su afán

lector, su afición, su pasión, su fe en las palabras. Y, desde luego, a Alaitz

Leceaga para el maravilloso viaje.