Las circunstancias se han dado así, ya saben que siempre tengo mil

lecturas acumuladas, tonadas de arpa a medio componer (o, al menos, esbozadas

en el pensamiento), que no puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a este

ángulo oscuro del salón, que algunas veces me dejo vencer por la pereza de

ponerme a escribir (inevitable aunque goce el momento concreto de teclear, es

otra de mis contradicciones, siento que estoy siendo infiel a mi máxima pasión:

zambullirme en las páginas de algún libro), que me quedan muchas deudas por

cumplir y que la actualidad, la vida, se impone cada poco motivando una

alteración sustancial en el orden más o menos previsto de estos escritos, en

este caso, además, ha tenido mucho que ver el hecho de tener que transcribir

hora y media de grabación en la que, salvo algunos minutos aquí y allá, todo

era (es) valioso, lo complicado era armarlo, escoger lo significativo, eliminar

sólo (como siempre) cualquier frase o mención que desvelase demasiado de la

trama del libro, dejar la esencia de la palabra de un estupendo periodista que,

hace unos meses, se destapó como novelista a tener en cuenta, muy en cuenta.

Pero, tomando ejemplo de él, intentaré contar la historia en orden (o de modo

comprensible, porque en seguida veremos que, como narrador de ficción, una de

sus mayores virtudes es la de romper la cronología y dar saltos en el tiempo

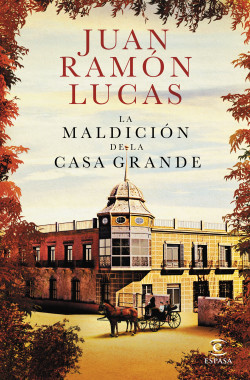

sin marear, despistar y/o confundir al lector). La maldición de la Casa Grande es el título de la primera novela de

Juan Ramón Lucas, publicada por Espasa el pasado mes de junio, motivo por el

cual tuve el placer de participar en un encuentro entre el ya escritor (por más

que aún le cueste acostumbrarse a tal denominación/realidad) y un nutrido grupo

de blogueros el mismo día en que la selección española de fútbol se veía las

caras con la marroquí en el Mundial de Rusia (y a pesar de ello -y de que nos

advirtieron, en parte por ese motivo, que no nos excediésemos en el tiempo de

conversación previsto-, generoso como pocos, el autor -sí, Juanra, me refiero a

ti- no tuvo inconveniente en alargar la cita más allá de cualquier prórroga más

o menos habitual -y firmó los libros, se hizo fotos, charlamos sobre otros

asuntos que nada tenían que ver con su novela-, de hecho la hubo en el partido

y, viviendo bastante cerca del lugar del encuentro -el nuestro, no el

futbolístico-, un servidor llegó a casa con aquella bien avanzada). Por lo

tanto, como ya dije, había mucho y jugoso que transcribir, que volver a

escuchar, mucho con lo que trabajar, a lo que se sumó un periodo estival en

que, no lo niego, opté (digámoslo así) por lo más sencillo, por lo que podía

sacar adelante a mayor velocidad en el sentido de no precisar un tiempo extra

que dedicar a una grabación (o no a una tan extensa y con tanto contenido); por

otro lado, La maldición de la Casa Grande

es una obra tan madura, tan compacta, tan rica, tan densa (no en el sentido

de difícil o abstrusa, que nadie se asuste, sí en el de lectura enriquecedora y

con mucho sobre lo que reflexionar), con tanto por analizar y a lo que atender,

que opté por, como señalo en el título, reposarla, meditarla, dejarla anidar

aún más en mi corazón de lector, confirmar unos meses después que mi primera

impresión no fue precipitada ni errónea: ha nacido un escritor que merece ser

llamado así, con todas las letras.

Cada uno madura a su modo y en un momento concreto, pero no cabe duda de

que la experiencia, los años imprimen un carácter especial en aquellos que

crean (o todo lo contrario, es cierto -deslumbramientos y epifanías que se van

apagando o no vuelven a producirse-), y por eso la ópera prima de Juan Ramón

Lucas posee hechuras y maneras de escritor curtido, combina a la perfección

osadías, tentativas, inconsciencias de debutante (y él mismo las desgrana, las descubre,

se las reprocha a veces, las reconoce sin tapujos, acepta y analiza -no

justifica escudándose en su condición de novato- las que le señalamos los

lectores allí reunidos) con páginas de enorme brillantez y magnífico acabado,

propias de quien (como suele ocurrir) ha emborronado/tirado a la basura/borrado

del ordenador muchas páginas antes de considerar completa y merecedora de ver

la luz a La maldición de la Casa Grande:

“No es mi primera novela, en el sentido

de que la he escrito y reescrito unas cuatro veces y al final ha quedado la

buena, espero. Llegué a esta historia a través de un amigo que en ese momento

era alcalde de La Unión y me habló de la viuda de un minero que había conocido

a Zapata cuando era niño, a principios del siglo XX”. Pero antes de entrar

en detalles específicos, dejemos que Juanra siga contando cómo se hizo

escritor, cómo empezó a confiar (aunque tímidamente) en sus facultades y

posibilidades, dejemos que nos cuente, con desusadas honestidad y humildad,

parte del proceso que le ha traído hasta aquí: “He intentado escribir una novela en otras ocasiones, pero siempre me ha

parecido muy malo lo que escribía. Esta novela está viva porque Lola Cruz, mi

editora, y Palmira Márquez, mi agente, me dijeron que era buena y que debía

concluirla, la tenía en el cajón. Me ha gustado escribir desde que era muy

pequeño, conservo un cuento ilustrado por mí de hace muchos años, pero nunca me

he visto con la entidad suficiente: respeto mucho la escritura y a los

escritores, ha hecho falta que me convenciese gente de fuera a la que considero

con criterio. Me he sentido muy inseguro en todo el proceso y, de hecho, es esa

la palabra que más veces he pronunciado: “inseguridad”. Cuando uno está

acostumbrado a narrar historias cada día, historias de lo cotidiano, y te metes

en un proyecto así, te das cuenta de la enorme dimensión que tiene escribir una

novela, no me extraña que haya grandes novelistas que hablen de sudar sangre”.

Su olfato periodístico no le engañó, encontró un personaje (o varios), una

historia que contar, pero el material que muy pronto tuvo entre las manos

excedía en mucho su profesión, tenía que hincarle el diente de otro modo pero,

eso sí, le fue imprescindible contarla: “Me

decido a escribir una novela porque Zapata se me presenta como un personaje

literario de primer orden: un tipo que fue rico, inmensamente rico, muy

ambicioso, cruel, que vivió una tragedia familiar y la tragedia de una

enfermedad incurable que lo torturaba, alguien muy influyente y sin embargo

olvidado no tanto tiempo después de su muerte. Su tumba está en el cementerio

de San Javier y es un monolito de mármol muy pequeñito, en el que las únicas

flores que se ven son las que yo le llevo en gratitud porque le debo haber

escrito mi primera novela, por más que me parezca un auténtico hijo de puta, un

tipo violento y cruel”.

Y este soberbio personaje o viceversa, por decirlo en todos los sentidos,

incidiendo especialmente en la manera espléndida en que le da vida Juan Ramón,

cómo recoge leyendas, datos históricos, voces del pueblo y construye un Miguel

Zapata, un tío Lobo, absolutamente inolvidable, queda, no obstante, a la sombra

de una creación mayúscula, la narradora de la historia, la auténtica protagonista,

María Adra, María la Guapa, un nombre envuelto en brumas, una mujer con aureola

legendaria que, sin embargo, fue real: “De

María la Guapa nadie sabe nada, pero durante la labor de documentación hablé

con un tipo muy curioso que vive en La Unión, tiene una casa museo y lo sabe

todo sobre la minería. Un buen día me comentó que él sabía algo sobre Lobo que

nadie más sabía porque conocía a los familiares de esa mujer y fue entonces

cuando me habló de una tal María la Guapa, de familia de mineros, cuyo hermano

trabajaba en la mina y con quien Zapata jamás tuvo ningún trato de favor por

más que, una vez le diagnostican la enfermedad, fue contratada para estar todo

el día con él y ocuparse de las curas. Cuando muere Juana Hernández [la

esposa de Zapata] en 1906, ella se

convierte en su amante y viven juntos en una pequeña casa en Portmán, supongo

que porque Maestre [el yerno de Zapata]

no quiere que estén en la Casa Grande. Partiendo de esa realidad, encuentro

inspiración para un personaje que me permite hacer lo que quería desde el

principio: un hilo conductor que atraviesa transversalmente todos los sectores

de la sociedad que aspiro a retratar y es un testigo de primera mano”. Y

así apareció/encontró una magnífica voz narradora, alguien que a veces se diluye

en la narración omnisciente para reaparecer con más fuerza y casi por sorpresa

unas páginas después, una narradora que mezcla tiempos, se confunde, puede que

tergiverse, cuenta a su modo, una voz muy viva rebosante de emociones y

sensaciones, un absoluto hallazgo: “Me

puse en la piel de una mujer porque me apetecía ese reto y porque me permitía

distanciarme de mí mismo. Me ha servido para ahorrarme sesiones de

psicoanálisis porque me he enfrentado a mi lado femenino y lo he sacado a

flote: he descubierto y desarrollado una empatía que no podía ni sospechar con

situaciones puramente femeninas que se cuentan en la novela. Puedo afirmar sin

empacho que, durante la redacción final, cuando me sentaba a escribir era una

mujer y me metía en las sensaciones de María, en los olores, en el tiempo, era

ella la que escribía. De todo esto he sido consciente una vez he terminado y

ojalá los hombres hiciéramos el ejercicio de ponernos en la piel de las mujeres

y percatarnos de la desigualdad que nos pasa inadvertida”. Y, al margen de

lo puramente literario, el autor no tiene reparos en reconocer lo terapéutico

de ponerse en los zapatos de dos personajes de la potencia de sus protagonistas:

“Yo soy María y también Zapata: es

alucinante lo que queda de uno en el texto cuando se escribe ficción. Hay

muchísimo de mí: la admiración, el miedo, la frustración, los secretos. Si hace

años le hubiese dado la novela a mi psicoanalista me habría sacado cada

detalle, “eres esto, eres este”, jajaja”.

“Vuelvo a la casa de los hombres

que amé y odié, donde aprendí a leer y se escribió mi destino, para romper la

maldición que pesa sobre los Zapata porque quiero salvar la vida de mi hijo”,

así arranca La maldición de la Casa

Grande, metiéndonos en una vorágine en apenas cuatro líneas, arrastrándonos

con aromas del mejor folletín (y no lo digo por decir: Dickens, Dumas o Galdós

sobrevuelan por sus páginas y, en según qué momentos, se hace presente uno u

otro o resuenan ecos mezclados de ellos y de algunos de sus contemporáneos), no

en vano la novela nos transporta a finales del siglo XIX: “Terminaba el otoño del año del cólera que cerró Cartagena. La Sierra Minera,

cinco leguas de montaña de oeste a este sobre el Mediterráneo, entre Alumbres y

cabo de Palos, bullía de ambiciones y desesperación con miles de seres humanos

tratando de abrirse paso con sus familias hacia un destino tan luminoso como

pudieran serlo el plomo o la plata que se escondían bajo la tierra esperando

que alguien los encontrara y arrancara. Estaban ahí para los mejores, y cualquiera

podía alcanzarlos”. Este fragmento del comienzo sirve como ejemplo de la

prodigiosa manera en que Juan Ramón Lucas crea atmósferas, describe ambientes,

reproduce una época, insufla vida a sus páginas, extrae del olvido a un lugar y

unas gentes no tan lejanas, rastreando y confirmando datos como lleva años

haciendo, pero jugando –y utilizando con acierto- con las herramientas que

proporciona la ficción: “Empecé a

trabajar en una novela histórica, pero según avanzaba me pareció que eso era

más aburrido y menos apasionante porque lo más interesante era poner el acento

en las personalidades y una novela histórica me obligaba a ser riguroso y a no

salirme de lo que está documentando o más o menos probado. Reyes Calderón me

ayudó mucho a trazar los perfiles de los personajes para que tuviesen

credibilidad y ahí descubro que eso es lo que más me interesa y que es María la

que me permite profundizar en todos ellos mientras expresa sus propias emociones”.

Pero, y ahí de nuevo aparece el periodista, no ha querido fabular demasiado o

dejarse llevar de lo que aún corre por la zona para no molestar más de lo

debido: “Lo que más me preocupa es herir

sensibilidades, pero, honestamente, creo que la gente de La Unión no puede

estar descontenta porque se habla de ellos, de una época heroica, la novela

está escrita con cariño y respeto hacia aquella gente. Ya me ha llegado que a

descendientes de empresarios mineros contemporáneos de Zapata no les ha gustado

que aparezcan muy poco y no sean el contrapunto, porque lo fueron, en el

sentido de demostrar buen corazón y no recurrir a determinados métodos. Pero

siempre explico que lo mío es ficción a partir de unos personajes reales y lo

que me más me interesa es la atmósfera de aquella historia y la personalidad de

aquella gente, especialmente de Zapata, claro, porque fue, además, el único que

permaneció allí mientras los demás, empezando por su hijo y su yerno, se

marcharon a Cartagena. Bueno, también se quedó un minero muy gracioso del que

quiero averiguar más cosas al que llamaban “El Piñón” que hizo su palacio en La

Unión y ese edificio es ahora el Ayuntamiento”.

Sin desviarse de la línea de honestidad y casi confesión que caracteriza

nuestra conversación, Juanra anticipa en ese momento que se plantea muy

seriamente regresar a la novela, y a no tardar, puesto que, sin abandonar el

momento, el lugar y los personajes de La

maldición de la Casa Grande (más algunos que puedan incorporarse, sirva el

antes mencionado Piñón como ejemplo), se ha visto obligado, por unas razones u

otras, a prescindir de mucho material: “Hay

personajes que aún tienen mucho recorrido, hay cosas que quedan en alto para poder

continuarlas y lo haré. No estoy escribiendo todavía, pero sí tengo en la

cabeza cómo me gustaría continuar, en parte por cosas que me he visto obligado

a dejar fuera de esta novela”. Cuando se le alaba la estructura, la

solvencia con la que va y viene en el tiempo, los episodios que sólo esboza

para retomarlos después y completar (o ampliar) su narración e insertarlos en

el tronco de la historia, vuelve a responder con pasmosas y plausibles

sinceridad y humildad: “Hay muchas cosas

en la novela que son fruto de una manera de narrar que no dudo en calificar de

miedosa, pero al final han resultado eficaces, incluso sin ser consciente de

ello mientras escribía. Por eso no seguí una estructura lineal: me daba miedo

que el lector dejase de tener interés y por eso recurrí a capítulos cortos y a

ir anticipando hechos sin explicar cómo y por qué sucedían, pequeñas tensiones

para que el lector no abandonase. También por eso la narradora es alguien con

mala memoria que desordena el relato, para paliar mis fallos, pero en lo lineal

me sentía inseguro porque yo no tengo autoridad ni músculo narrativo”. No

en lo escrito (o no tanto como en lo oral, maestro frente a la cámara y el

micrófono), al menos no lo había ejercitado como hasta ahora, pero sí demuestra

poseer (también) un poderoso músculo lector, hay mucha literatura aprehendida y

sin duda disfrutada detrás de sus palabras (o junto a ellas), esa es una de las

máximas virtudes de La maldición de la Casa

Grande: ponerse a la altura de sus posibles influencias, moverse con

holgura y eficacia por diferentes niveles de lectura posibles (sin que los unos

interfieran en los otros, cada lector encontrará el suyo o los mezclará como su

corazón le dicte), ya que entretiene, sorprende, cautiva y deja peso y poso; a

pesar de la necesaria crudeza de determinados pasajes, uno se siente muy bien acogido

entre las páginas de este más que prometedor debut literario (que no parece

tal).