El tío Miguel decidió comprar un vídeo para que pudiésemos estrenarlo en

Navidad, al final se retrasó un poco y, lo que son las cosas, llegó con los

Reyes Magos de 1985; gracias a muchas tardes de domingo (por fortuna, las hubo

-a veces, cierto es, espoleados por la urgencia de que llegaría alguna de esas

visitas que interrumpían todo-) y a días festivos (o, sencillamente, cuando en

televisión no había algo interesante -y, con sólo dos cadenas, eso ocurría sólo

esporádicamente-) pude alimentar mi cinefilia, mi pasión audiovisual, accedí a

películas que, por edad o porque no hubo oportunidad, no había podido ver en

cine pocos años antes (¡Esos primeros años 80, es decir, Gente corriente, Justicia para todos, Veredicto final, En el estanque dorado, las que irían llegando!),

tuve opción de conocer aquellas de las que oía hablar a los tíos (y en menor

medida a mis padres que no eran tan aficionados) desde hacía tiempo (El crimen de Cuenca, El expreso de medianoche, Rocky, incluso

Cristóbal Colón, de oficio… descubridor,

todo era bien recibido, todo era en sí mismo un acontecimiento cuando el título

deseado nos había dado esquinazo en diferentes tentativas de llevarlo a casa -y

te topabas con la carátula ostentando el indeseado cartelito de “alquilada”-),

fue mi lanzamiento definitivo hacia el género de terror, ¡con qué poco -y con

qué pocas personas- era sumamente feliz, a salvo por unas horas de los deberes,

exámenes y demás padecimientos propios del estudiante! Y el vídeo sirvió para

que, los que éramos de una generación posterior, hiciéramos de Clint Eastwood

nuestro ídolo; sí, por supuesto que seguía trabajando (como ahora mismo), estoy

hablando de los años en que estrenó El

jinete pálido o El sargento de hierro,

pero en los recreos o entre clase y clase los aficionados al cine (y nos

juntamos unos cuantos en el instituto) compartíamos entusiasmo por lo que

podíamos alquilar en el videoclub, títulos como El fuera de la ley, Cometieron

dos errores, Infierno de cobardes y

Harry el sucio, que es donde quería

venir a parar.

No nos parábamos a hacer otro tipo de análisis, éramos maniqueístas por

definición y casi por naturaleza, era el momento de las adhesiones

incondicionales (y también de los rechazos sin contemplaciones), discutíamos

sobre esto y aquello, algunas asignaturas (algunos profesores, los escasos que

pueden ser llamados maestros) invitaban a ello, lo facilitaban, proporcionaban

argumentos, pero tendíamos a ver la vida en blanco y negro, nos perdíamos la

gama de grises (algo que se deja atrás lo mismo que la adolescencia, aunque la

realidad lo desmienta), por eso veíamos a Harry Callahan como un héroe, porque

no se sometía al código restrictivo que le impedía terminar con los malos,

porque se jugaba su carrera, su posición, sus medallas, las palmaditas en la

espalda de los jefes con tal de defender a las víctimas, porque perseguía al

criminal hasta que conseguía abatirlo, porque no le dejaban ser policía y a él

se la sudaba (o no, pero no se dejaba amilanar ni cejaba en su empeño). Eran también

los años en que triunfaba Charles Bronson con Yo soy la justicia y El

justiciero de la noche, secuelas ambas de El justiciero de la ciudad, estrenada en 1974 (de la que, por

cierto, protagonizó Bruce Willis un remake hace poco), pero incluso en este asunto

nos regíamos por el binomio buenos/malos, es decir, los que nos gustaban y los

que no, el caso es que proliferaban títulos (fue una especie de subgénero y se

filmaron bastantes productos de serie B -o menos-, muchos destinados

directamente a televisión o al formato doméstico) en que alguien se tomaba la

justicia por su mano y nosotros le aplaudíamos e incluso queríamos imitar sin

parar mientes en nada más, al menos comprendíamos que no era posible, que yo

sepa ninguno pasó a la acción, nadie imitó lo que ocurría en la pantalla, pero

en más de una ocasión, en nuestro fuero interno o en encendida conversación con

los colegas, nos lamentábamos “ay, si yo pudiera…”. Y ese, no lo neguemos,

deseo que tantas veces rebrota (y con enorme virulencia) cuando leemos un

periódico, vemos o escuchamos un informativo, navegamos por Internet, cuando nos

damos de bruces con tantas víctimas que lo siguen siendo (vivas o muertas)

porque los criminales quedan impunes o reciben un castigo mínimo que casi parece

una burla (o lo es o se recibe como tal por las declaraciones de ciertos

abogados, por hirientes legalismos, por leyes que calificamos de injustas), porque

se llega a dar la vuelta a la tortilla y considerar y tratar a las víctimas

como culpables de lo que les sucedió, porque se pisotean sus derechos en aras

(se supone/dice) del mantenimiento del Estado de derecho, ese caldo de cultivo

tan espeso en el que día a día intentamos mantenernos a flote (a veces dudo de

que lo consigamos por más que sigamos respirando y eso en sí mismo parece una

victoria la mayor parte del tiempo), ese, vuelvo a decir que no podemos negar

que así lo sentimos/expresamos, no nos hagamos los inocentes, ese, decía,

anhelo de hacer justicia, de erradicar lacras, de hacer pagar el daño

infligido, esa rabia contenida (por diferentes motivos, ahora lo veremos)

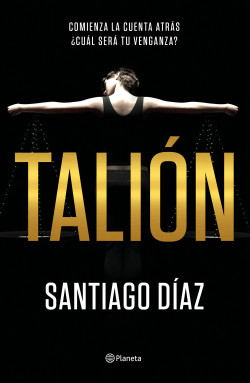

estalla en el hipocentro de Talión,

una impactante y vertiginosa novela que Planeta publicó el pasado mayo, ese “si yo pudiera” constituye la

columna vertebral del soberbio debut como novelista de Santiago Díaz.

Uno de los aspectos más inteligentes en una narración que abunda en

ellos, tal vez el más capital, el que más atrapa al lector porque le consiente

libertad para juzgar y hacerse preguntas (o, simplemente, dejarse llevar por el

vértigo de lo narrado, por un thriller soberbiamente construido, volver a ser

aquellos espectadores adolescentes que no nos planteábamos dilemas morales -es

un modo de leer que Talión acepta sin

perder emoción, intensidad, motivo de elogio-), es el hecho de que el autor no

juzga a sus personajes, sobre todo a Marta Aguilera, la periodista que deviene

en justiciera, expone los hechos que lleva a cabo, profundiza en sus

motivaciones, en sus dilemas, en sus porqués, los traslada, nos los plantea,

consigue que nos paremos a pensar, que estemos de acuerdo con ella en una

página y no la comprendamos/compartamos sus acciones, sus sentencias, sus

juicios sumarísimos. Porque una cosa es indignarse del modo en que describí

antes, proferir aquello del ojo por ojo y diente por diente (es decir, la

conocida como ley del Talión, principio jurídico de justicia distributiva, por

más que algunos crean que viene de las películas del Oeste), afirmar con

rotundidad que a hierro debe morir quien a hierro mata (olvidando que en el Evangelio

es una advertencia, o sea, que si tú lo haces se volverá en tu contra), y otra

bien distinta llevarlo a cabo, de hecho era por ese lado por donde aquello que

llamábamos y vivíamos como heroicidad se nos iba resquebrajando y nuestros

mayores (y nosotros mismos con el paso del tiempo), nuestros estudios, el estar

en el mundo (incluso nuestra experiencia) nos iba haciendo caer en la cuenta de

que, por un lado, yendo a lo más obvio, no es tan sencillo tomarse la justicia

por propia mano, prisioneros de un sistema económico/laboral que obliga a

comulgar con muchas ruedas de molino si uno quiere seguir recibiendo un sueldo

(por mísero que sea) todos los meses, incluso para eso habría que ser un

privilegiado y podérselo permitir, no sólo en lo personal/profesional sino en

cómo sufragar gastos para poder ejecutar (nunca mejor dicho) nuestros planes

sin dejar pistas (por ahí surge también otro aspecto nada desdeñable a tener en

cuenta -o no, depende de la desesperación de cada uno-). Todas estas

consideraciones (e igualmente las éticas/morales) las salva con solvencia y

mucho acierto Santiago Díaz con la posición vital/económica que concede a su

personaje principal, aquel que cuenta su parte de la historia en primera

persona, detalle que le permite llegar a la médula del asunto y sugerir la

inquietante pregunta que sobrevuela durante la lectura: si lo tuvieras todo a

tu alcance para ello, si no tuvieras miedo a las represalias, a las leyes, a lo

que tus acciones provocarían, a tu propia inmolación, ¿te vengarías?

Junto a Marta Aguilera, compartiendo protagonismo, aparece otro

personaje muy potente, una absoluta creación que (ojalá) merece otra (u otras)

novelas, porque se enfrentará a nuevos casos que resolver, porque aún queda

mucho por descubrir, porque tiene muchas aristas que limar, porque exuda

verdad, porque está llena de inseguridades, de rencores, de debilidades, porque

es poderosa en el desempeño de sus funciones pero dolorosamente humana (con

todo lo que eso conlleva): la inspectora Daniela Gutiérrez es la viga maestra

de la novela, alguien con quien empatizar y con quien dirimir los conflictos

anteriormente descritos, de nuevo Santiago Díaz nos lleva hasta el límite (y

cómo lo disfrutamos) para volver a preguntarnos de qué modo actuaríamos. Y el

caso es que entendemos a ambas, ambas nos atraen por más que Marta nos lleve a

zonas muy oscuras (que a ella misma sorprenden), tampoco es que lo de Daniela

sea placentero, lo correcto, lo que debe hacerse, aquello en que se supone

creemos y defendemos, la deontología profesional colisiona con los dolores particulares,

con la cólera, con la ira, con el odio que, además, compartimos y calificamos

como justo, no lo olvidemos, se trata de impartir nuestra justicia, la que

sentimos como tal por más que nos la refrenden, la que no aparece en los

códigos o es reinterpretada por jueces y abogados, sí, suena terrorífico (y es

lo que tantas veces nos revuelve frente al televisor, lo que nos lleva a

escribir tuits preñados de amenazas -no dejan de serlo por más que nos

amparemos en la condición de víctimas-), pero no se puede arreglar lo que no

nos gusta llegando a ciertos extremos (por más que, volvemos al principio, así

nos nazca, por más que ese sea nuestro instinto y lo demás una mera

construcción para convivir -aquello del pueblo de demonios que dijo Kant y dio

título a un espléndido libro de Adela Cortina-).

Y de todo ello (y de muchas cosas más) habla Santiago Díaz en Talión sin enredar las cosas tanto como

yo, es decir, construyendo una trama muy sólida con personajes que, como ya se

ha dicho, insinúan estos asuntos, los plantean con sus palabras, con sus

hechos, pero cualquier discurso por bien armado que pueda estar, no digamos

cualquier tentación moralista, queda fuera de la historia, en los márgenes de

lo escrito por más que esté en su corazón, que sea elemento fundamental

(diríase incluso imprescindible -para que la novela sea lo que es, un dardo que

da en el centro de la diana en todos los sentidos-) de su contexto, los nudos

que sustentan la fabulosa red literaria (y real) que el autor despliega con la

sabiduría de experto narrador, que lo es por más que debute en estas lides en

concreto. Y en esto demuestra también su talento el reputado guionista de largo

y fructífero recorrido que se transforma en novelista con todas las de la ley:

recoge lo mejor de su oficio a la hora de saber combinar y mezclar diferentes historias,

enriqueciendo continuamente la principal, integrando a la perfección unas subtramas

en otras sin que nada provoque distorsiones o desacordes, moviendo, alterando,

atendiendo al conjunto mientras utiliza cada pieza para que, así, todo siga

encajando cuando la investigación de Daniela, la carrera contrarreloj de Marta,

el núcleo de la novela vuelve a quedar al descubierto; dibuja personajes con precisión

(por sus comportamientos, por sus palabras), dotándoles de verosimilitud, de

sangre, de piel, de alma (da igual su relevancia, su participación, su

protagonismo o carácter episódico, jamás cae en el arquetipo, en lo fácil, se

nota el trabajo de construcción individual para que cada uno tenga personalidad,

por más funcional que pueda ser su aparición). Santiago lleva muchos años

demostrando lo fantásticamente que dialoga, ahí está su trabajo diario en El secreto de Puente Viejo (por no irnos

más lejos), aquí lo deja claro una vez más pero esa brillantez queda, si me

permiten decirlo así, opacada por las cualidades que demuestra a la hora de

narrar, de describir espacios, situaciones, momentos desbordantes de adrenalina,

de su tremenda habilidad para crear escenarios y mover en ellos a sus personajes.

Talión combina, ya lo apunté

más arriba, pasajes en primera persona con otros muchos en tercera; en

aquellos, Marta Aguilera habla consigo misma, nos interpela, provoca que nos

posicionemos (incluso contra nosotros mismos, volvemos a la dicotomía entre respetar

el consenso establecido -las leyes- para -se supone- garantizar la convivencia

y el instinto de venganza), nos enfrenta a nuestras contradicciones, a nuestras

ambigüedades, a cómo reinterpretamos el significado de las palabras (y

acciones) según nos convenga, a cómo nos justificamos (o lo pretendemos) cuando,

a pesar de todo, sentimos titilar una alarma en algún rincón que nos dice que,

por más que queramos revestirlo de justicia, estamos actuando de un modo tan o

más punible que aquel a quien castigamos (aunque sólo sea con el pensamiento,

si el remordimiento hace acto de presencia es muy complicado acallarlo, incluso

aunque llevemos a cabo lo planificado -o nos dejemos llevar por el impulso del

momento-), pero que nadie espere un tratado a lo Dostoievski porque aquí se

trata de que reflexione el lector ya que el personaje no puede detenerse en ello

(ya que estamos, conviene señalar -y alabar- que el manejo del tiempo -y del

tempo- es portentoso como debería ser capital en todo guionista que se precie).

Las partes en tercera persona permiten a Santiago trazar un cuando menos

perturbador recorrido por algunos de los horrores cotidianos que enfrentamos,

por heridas que no dejan de supurar, por enfermedades sociales (por darles un

apellido) enquistadas en nuestra cotidianidad por más que queramos

considerarlas ajenas, actúa como notario implacable, como cronista ejemplar

porque no se anda con chiquitas ni elude la confrontación con asuntos

espinosos, haciéndonos una vez más sentir el vértigo del dolor, de la rabia, de

la desesperación, metiéndonos de nuevo en la vorágine de a qué atendemos

primero, le sucede a Marta Aguilera, pero también (y de qué estremecedor modo)

a Daniela Gutiérrez. Como siempre (sí, hablo sin parar pero bien saben los habituales

que no me gusta destripar -ni tan siquiera esbozar en la medida de lo posible-

argumentos), no les cuento más porque Talión

es una novela que hay que vivir, simple y llanamente.