Los premios a toda una vida o una carrera o

una trayectoria o acepción similar que englobe años de dedicación, los galardones

al conjunto de una obra siempre tienen (y se hace) una doble o triple lectura,

sobre todo por parte de quien recibe una distinción de ese tipo porque (y en demasiadas

ocasiones es así) diríase que de ese modo se jubila al artista, se pone fin a

su labor creativa, se le considera finiquitado (incluso, y perdón por la crudeza

pero podrían ponerse bastantes ejemplos, se le rescata de entre los muertos en

el sentido de estar olvidado, borrado, considerado algo del pasado o se le

concede tal honor casi como un sudario con el que convertirle en un glorificado

e ilustre cadáver), los hay que responden con ironía, con sorpresa, con estupor,

con retranca porque están muy vivos y detectan un peligroso tufo a alcanfor en

ciertas solemnidades que hablan en pretérito y parecen propias de un panteón, habrá

quien diga (y no le falte cierta razón) que tampoco hay que coger el rábano por

las hojas y que nos quejamos de vicio y por todo, pero que este sentir es general

(muy, bastante, algo, hay diferentes matices e intensidades, hablo, como tantas

veces, por mí mismo, por mi percepción, aunque sustentada en hechos probados

que pueden demostrarse) queda claro cuando el jurado, comité o reunión de

considerados expertos y/o eruditos que incluye un nuevo nombre en la nómina de

premiados se decanta por alguien considerado “demasiado joven”, da igual lo

destacado, prolífico, excelente de sus creaciones, de los méritos acumulados y

demostrados en el ejercicio de su profesión, en su dedicación a la disciplina en

la que han alcanzado un nombre, un prestigio, un aplauso que cristaliza,

precisamente, con la concesión del premio. ¿Cuándo “toda una carrera” es tal?

Sin duda, cuando se lleva muchos años en ella, cuando la obra presentada ha

tenido/tiene trascendencia, cuando la crítica y el público le otorgan su

beneplácito (que, y ese aspecto lo abordaremos en seguida, no tiene por qué ser

perpetuo, es muy complicado -por no decir otra cosa- ser o resultar sublime sin

interrupción, por más que Baudelaire lo considerara un requisito indispensable,

al menos para ser considerado un dandy-), es fantástico alternar laureados que

siguen en ejercicio y que aún pueden proporcionar muchas satisfacciones con

aquellos que se retiraron (o lo fueron) o que apenas trabajan (sea por la razón

que sea), depende del ritmo de trabajo (y, si se quiere, del genio, de la

calidad conseguida), hay quien consigue en menos tiempo (tanto de edad como de

esfuerzo y experiencia) lo que a otros cuesta más alcanzar (o ni logran por más

que puedan demostrar no sé cuántos años de oficio).

Al margen de paliar ciertos olvidos que uno

considera propios de ingratos, de desagradecidos, de jueces injustos (aunque en

estos asuntos se sea así por naturaleza siempre que se ejerce como tal: por más

que se honre a alguien que despierte admiración generalizada, siempre habrá damnificados

que hubiesen sido elecciones igualmente bien recibidas), la mayor alegría de

este lector (centrémonos en lo que toca), más allá de descubrir nuevos autores

a los que seguir (principal motivo por el que, desde el origen, no se puede ser

totalmente justo: ¿De cuántos de los posibles premiados no conocemos ni su nombre?),

es que un galardón como el Cervantes vaya a las manos de alguien a quien se

respeta y admira desde hace tiempo, alguien que sigue en activo, sin dormirse

en los laureles, que no suele decepcionar (en el caso que nos ocupa, aunque

haya títulos que se prefieran sobre otros, aún no ha llegado el amargo

desencuentro que sí se ha experimentado con otros a los que no por eso se deja

de adorar y apreciar en conjunto), que se toma un honor de este tipo como

acicate, como estímulo al que responder, como meta o cima alcanzada que no

supone un cierre ni un freno, incluso me atrevería a decir que hay quien lo recibe

como llamada de atención, en el sentido de seguir demostrando y ampliando sus

merecimientos (piénsese, por ejemplo, en El

amor en los tiempos del cólera, la primera novela que publicó García

Márquez tras conseguir el Nobel), si bien es cierto que Sergio Ramírez no ha

tenido tiempo material de presentar un nuevo trabajo (no sólo por atender a la

prensa y a otros celebrantes, tal y como se quejaba con tono burlesco y

agradecido por el interés, sino porque aún no se cumple el mes desde que se dio

a conocer el acta del jurado), el anuncio de que era el Premio Cervantes 2017

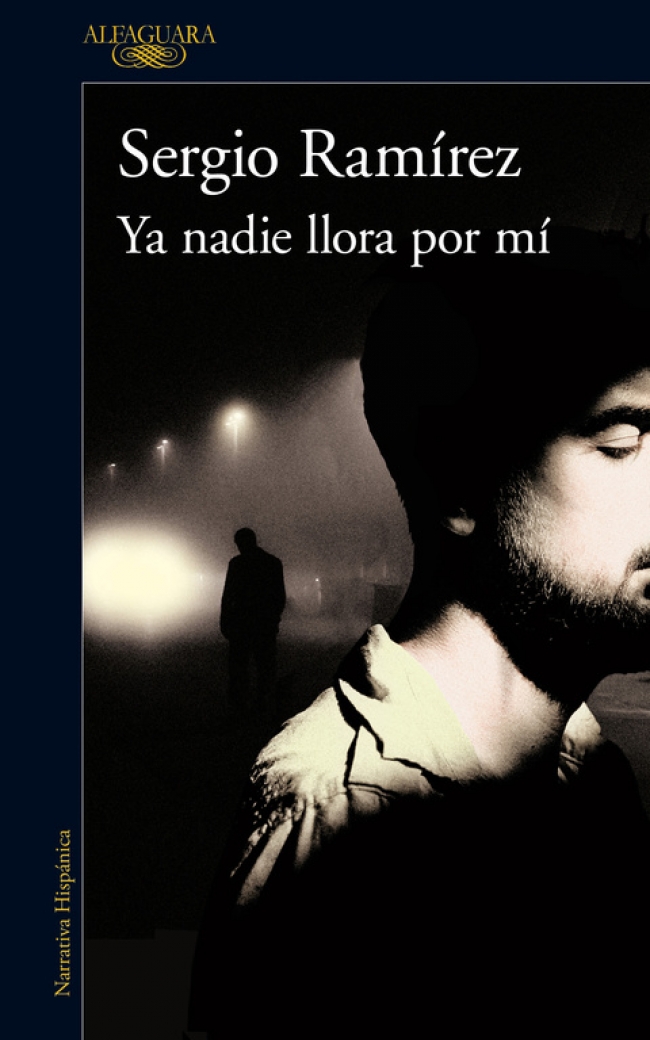

llegó cuando Ya nadie llora por mí,

novela editada por Alfaguara el pasado octubre, aún tenía plaza en las mesas y

estanterías de novedades y cuando un servidor la había dejado en la mesilla

pocos días antes con la intención de hincarle el diente a la mayor brevedad,

espera que aún fue menor de lo pretendido ante motivo tan regocijante como el

reseñado. Y, de nuevo, da igual que se trate de cuentos como los recogidos en Catalina y Catalina, de sus artículos en

prensa, de sus emocionadas y emocionantes (y dolientes y dolorosas) memorias

revolucionarias Adiós, muchachos, de

las tres voces femeninas que componen una novela tan deslumbrante como La fugitiva, de la apabullante

recreación de una época (o dos) de su país en torno a la figura de Rubén Darío

y uno de sus versos más populares, es decir, aquella Margarita, está linda la mar que sirvió para que un servidor se

lanzase a leerle y no parar, da igual que ahora regrese al género negro, Sergio

Ramírez, como ya se dijo, no decepciona, siempre sorprende, cautiva y hace

disfrutar, incluso aunque (y es un borrón, lo asumo) no se haya leído El cielo llora por mí, novela en la que

presentó al inspector Dolores Morales y que cuyo contenido no es preciso

conocer para dar buena cuenta de Ya nadie

llora por mí, entre otras razones porque el autor nos pone al día en un

momento, recupera los datos imprescindibles en la supuesta página que Wikipedia

dedica a su protagonista y que abre esta trepidante, descacharrante y

absorbente narración a la que Ramírez imprime una velocidad de vértigo que

arrastra al lector sin concederle tregua (y ni falta que hace), manejando el diálogo

con una precisión y un ritmo inigualables, sin pasarse de frenada a pesar del

disloque y desenfreno de la última parte de la novela.

Ya

nadie llora por mí comienza de un modo ciertamente ortodoxo (es fácil

escuchar los ecos de Chandler, percibir su influencia) pero muy pronto toma su camino,

ese que es tan propio del modo en que el género se ha asentado, enriquecido y

evolucionado en la América con la que compartimos (o deberíamos) idioma, ese

que incide y ahonda en los aspectos sociales, que los coloca en primer plano,

que los utiliza como elementos fundamentales (y si se quiere fundacionales) de

sus tramas, una prospección en la sordidez cotidiana en que se anegan tantos

países (y que se acepta como tal, se da por hecha y sabida, se malvive/sobrevive

a pesar de ella, incluso se necesita y propicia a pesar de estar en el escalón

más ínfimo y hundido), un retrato sin paliativos de cómo la corrupción campa a

sus anchas en las altas esferas contaminándolo todo, una crítica a ratos mordaz

y otros acerva, siempre implacable, un policial que nunca pierde de vista que

lo es aunque se expande, bifurca, bebe de otros géneros, se apuntala y refuerza

con un sentido del humor que, según los casos, puede ser vitriólico, paródico, sarcástico,

burlón, seco, desopilante o una mezcla de ingredientes, todo depende de que la

firma la ponga Leonardo Padura, Claudia Piñeiro, Ricardo Piglia o Sergio

Ramírez, quien opta por un tono muy desenfadado, por un esperpento muy realista

(por eso funciona, por eso tiene verdadero aroma valleinclanesco, por eso

provoca carcajadas y a veces nos deja sólo con el rictus, queriendo reírnos

pero no resultándonos cómodo ni pertinente), quien va exacerbando sin pausa en

progresión geométrica muy bien controlada los aspectos más grotescos pero sin

dejar que la vorágine le engulla, pisando el acelerador sin miedo pero

levantando el pie lo justo para que el disparate no disparate y se convierta en

otra cosa que maldita la gracia que tendría. Hay infinidad de frases

aparentemente inocentes o simplemente graciosas, ocurrencias simpáticas que

tienen trasfondo, doble significado, dardos que Ramírez lanza con certera puntería,

insinuaciones e indirectas que cogen la directa pero que no interfieren en la

peripecia meramente criminal si algún lector sólo quiere leer en ese código,

aunque llegado cierto punto se imponen, como no puede ser de otra manera, unos

personajes que, literalmente, se salen de la novela, cobran vida ante nuestros

ojos porque están dibujados (tal vez sería más preciso decir fotografiados) con

mano firme, caracterizados por su modo de hablar, retratados con retranca e

infinito cariño, destilando humanidad incluso (o más que ninguno) esa presencia

fantasmagórica pero tan real que es Lord Dixon, toda una revelación, un

ectoplasma con personalidad que habla con todos y con ninguno, una permanente

apostilla que no deja de divertir y sorprender, lo que podría ser un chiste

redundante se transforma en un a modo de estribillo, en el leitmotiv que une y

reúne, todo un ejemplo de cómo en Sergio Ramírez nada es casual ni se ha dejado al azar y cada pieza

tiene su porqué y su sentido en el puzle que queda perfectamente ensamblado al

terminar la lectura, aunque el goce sentido no merma, todo lo contrario, crece

con el recuerdo y con las ganas de seguir leyendo a un autor que, a buen

seguro, aún tiene mucho que contar (y escribir), si será novela negra o no lo

sabremos cuando llegue el momento.