No me importa volver a repetirme, y menos cuando estamos inmersos en el

ritual de estrenar un año, hacer balance, plantearse propósitos, todas esas

ceremonias más o menos impuestas que incluso tornan en obligatorias, pero que

en realidad uno hace casi a y en cada momento, creo que así lo dejan claro

tantos escritos en los que se alude/recrea/agradece/pasa revista a hechos

pasados, a eso que, si nos ponemos grandilocuentes, llamamos historia personal,

mi concreto deambular por la vida; la melancolía, la añoranza, la tristeza ante

lo perdido, la pena por lo irrecuperable, la impotencia por no saber encarar

sin dolor ni arrebatos de rabia y pánico lo que sucede ahora mismo, las

lágrimas (externas e internas -las que más aguijonean el alma, las que tan

complicado resulta enjugar-) se han convertido en estas últimas jornadas en mi

estado casi natural y aunque salgo a tomar aire, despejar la mente, aliviar el

corazón, el peso de la pena negra se me hace patente (y, permítaseme la

facilona redundancia, muy pesado) un rato sí y el siguiente aún más, razón por

lo que estoy mucho más predispuesto a buscar refugio en aquellos momentos en

que (efímeramente, así es siempre) me sentí feliz, protegido, cómodo,

pletórico, lejos de las borrascas anímicas, sin ser plenamente consciente de

los verdaderos problemas y angustias, los de la gente mayor como cantaba

Roberto Carlos, por más que percibiese muchos de sus efectos, especialmente

entre los componentes de aquella que me importaban (a los demás, me hubiese

gustado tenerlos muy lejos e, incluso, no haberlos conocido jamás). Y mientras

preparo con el mimo, las esperanzas, las emociones y el amor de cada año (puede

que algo más a flor de piel que de habitual, debido al estado de hipersensibilidad

que, para lo bueno y para lo malo, me tiene tan al límite desde hace unos

meses) los regalos para la noche de Reyes, envolviendo libros (y otras cosas,

pero son esos objetos los que, una vez más, me invitan a soñar, no pierden su

poder sino que lo acrecientan día a día, hora a hora, minuto a minuto), revivo

y avivo los temblores infantiles, los anhelos, los latidos acelerados cuando un

título deseado se hacía realidad al desenvolver un paquete, cuando por fin

tenía en mis manos (y en mi biblioteca) ese volumen que, en muchas ocasiones,

había conocido gracias a la televisión.

Ya les dije que iba a repetirme, bien saben de mi tendencia a la

redundancia, pero gracias a la denostada como “caja tonta”, los chavales de mi

generación (las gentes de otras) supimos quiénes eran, por ejemplo, Johanna

Spyri -aunque escribiésemos su nombre de otro modo-, Julio Verne, Louisa May

Alcott o Mark Twain, accedimos con facilidad a Cervantes, a Dumas, a Salgari,

conocimos, aunque no fuésemos conscientes del todo pero ahí quedaba plantada la

semilla, la obra (y a veces la vida) de Teresa de Jesús, Galdós, Delibes,

Blasco Ibáñez, no digamos el conocimiento teatral adquirido gracias a los

programas dramáticos encabezados por Estudio

1, cómo olvidar que la poesía era un juego, un goce, pura alegría gracias a

Gloria Fuertes o que la gran María Fernanda D´Ocón transmitía entusiasmo por

los libros transformada en Leocricia, la bibliotecaria (o como tal me gusta recordarla

aunque su función específica fuese otra) de aquella alocada mansión que

habitaba la familia Plaff. Y no citaré más que de pasada (porque regresaré

pronto a ese asunto en concreto) aquellas series que, con enorme naturalidad,

nos convirtieron a tantos en lectores de novelones de muchas páginas (sí, los

igualmente vilipendiados best sellers, con la de gente que han ganado para la

causa), cuantas más tuviesen más nos relamíamos y abordábamos sin titubeos

volúmenes cercanos o que superaban las mil e incluso editados en dos tomos para

mayor comodidad, podría dejarme llevar y citar varios (o muchos) ejemplos pero,

como digo, tiempo habrá para ello dentro de poco (estuvimos viendo

recientemente Poldark, la versión de

los años 70, y quiero compartir la experiencia con ustedes). Ahora, entrando

por fin en materia, en el meollo del presente escrito, es el momento de aclarar

por qué he puesto en pie esta mezcolanza literario-televisiva: tras haber disfrutado

recientemente la segunda temporada de Victoria,

la serie de la ITV (algo de lo que di cuenta en Celuloide y Candilejas, esa

página hermana creada por Pablo en la que escribimos los dos: http://pablovilaboy.wixsite.com/celuloideycandilejas/single-post/2017/11/27/VICTORIA-Larga-vida-y-en-serie-a-la-reina),

esperando que el capítulo especial de Navidad estrenado precisamente el pasado

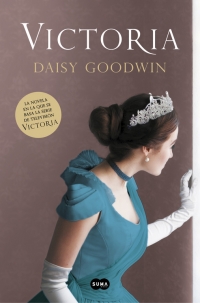

25 de diciembre pueda ser devorado muy pronto, descubrí con alborozo que Daisy

Goodwin, la creadora y guionista de catorce de los diecisiete capítulos

emitidos hasta ahora, fue escribiendo una novela al mismo tiempo que trabajaba

en la serie, novela homónima, y que Victoria

era una novedad editorial en España al ser publicada por Suma de Letras con

traducción de María del Mar López Gil.

Más de uno empezará a rascarse con furor, atacado por la urticaria

intelectualoide, tal vez la misma ya experimentada cuando se estrenó la serie,

acusándola (sin verla) de trivializar, sublimar, inventar, vulnerar la Historia

para construir un cuento de hadas, pensará que la novela es más de lo mismo y,

para colmo, una mera y burda traslación de lo escrito para ser filmado, un relato

mal armado y peor construido (o ni eso), negando como es habitual la diversión como

el mejor acicate para despertar la curiosidad y las ganas por aprender,

censurando y reprobando sin saber de lo que hablan (incluso alardeando de no

haber visto ni un minuto de emisión o, en este caso, haber leído alguna línea

-o tal vez sí, al azar, con displicencia, apatía y cinismo, sin más intención

que reforzar su prejuicio-). Bien, pues ni aquello ni esto es Victoria, según a qué nos refiramos,

centrándonos en la novela hay que decir que Daisy Goodwin no es una novata en

esas lides (aunque eso daría lo mismo) y que ha abordado el material que

transformaba en guiones como si lo hiciese por primera vez, es decir, ha

escrito una novela que se defiende por sí misma, firmemente armada, sin

pretensiones ni digresiones rimbombantes, centrándose en el personaje central,

sin duda respetándolo y admirándolo (pero no lo oculta, no emplea ardides ni

trampas, no engatusa) aunque procurando hacer un retrato lo más completo (y

complejo) posible, sin maniqueísmos risibles, consiguiendo un tono (y un

estilo) fresco, como si la historia la contase una mujer de apenas dieciocho

años que ha de ceñirse una corona para la que nadie la considera preparada y a

la que no se conceden oportunidades de demostrar su valía, a la que se quiere

sustituir (hay quien llega a alegar que por ingobernable, sin saberlo ni

pretenderlo todo un elogio) porque no acepta imposiciones ni gobiernos ajenos,

alguien que irá aprendiendo de sus necesarios errores, de su inexperiencia, que

irá refrenando su terquedad, que se verá obligada a acallar afectos, que dejará

de ser persona para ser soberana, y lo dice alguien que no es monárquico, pero

siempre que se abordan estos asuntos es inevitable reconocer -y ahí están como

prueba los documentos oficiales, los sancionados por historiadores, los que son

base del trabajo de Goodwin- el modo en que Victoria se ganó su puesto y cómo

siguió haciéndolo después (al igual que sucederá y sucede con sus

descendientes), aceptación del fracaso y de la reprobación del pueblo cuando

corresponde:

“Una reina no podía esconderse de sus súbditos. Y hoy sería la prueba

de fuego. La muchedumbre se había congregado, no para rendir homenaje a su

reina, sino para condenarla, ya la certidumbre de que se lo merecía hacía que

le resultase mucho más duro de sobrellevar.

>>(…)Manteniendo el semblante tan impertérrito como le fue

posible, Victoria condujo a Monarch hasta el lugar donde recibiría el saludo de

las tropas. Anhelaba levantar la vista hacia Melbourne, en la tribuna detrás de

ella, pero sabía que no podía permitirse ese lujo. El abucheo del gentío se

hizo patente; oyó a alguien gritar al fondo de la multitud: “¿Qué ha pasado con

Flora Hastings?”. A continuación otra voz tomó la palabra y seguidamente otra

hasta que a Victoria le dio la sensación de que la cabeza le iba a estallar. Pero

no les daría la satisfacción de mostrar cómo se sentía. Se mordió el interior

de los carrillos para reprimir el llanto y mantuvo una sonrisa inmutable en el

rostro. Sólo le tembló el labio cuando una mujer exclamó: “¡Señora Melbourne!”.

>>(…) Cuando el himno finalizó, decidió que en adelante haría todo

lo que estuviera en su poder por darle a su pueblo motivos para cantar alto y

con sentimiento. Le vino a la cabeza la admonición que le había musitado lady Flora:

“Para ser reina, habéis de ser algo más que una cría con corona”.

>>Al término del himno se hizo el silencio. Por lo general, cuando

tocaba a su fin había vítores y aplausos, pero ese día lo único que llenó el vacío

fue el rítmico paso marcial de los soldados. Victoria mantuvo la mirada al

frente, con la mano en la sien.

>>Entonces se oyó un grito al fondo de la muchedumbre. Era una voz

infantil, tenue y clara.

>>-¡Dios salve a la reina Victoria!”

Es fácil establecer un paralelismo (y fue algo que vimos casi retransmitido,

ahí nadie puede hablar de fabulación, de leyenda, de literatura) entre lo

vivido con Isabel II frente a los (innumerables) ramos de flores, globos,

fotografías, muestras de cariño, recordatorios de la que fue Diana de Gales en

las verjas de Buckingham, el pueblo rindiendo duelo y tributo de manera espontánea,

la soberana rindiéndose a la evidencia de haber actuado (o no actuado) de

manera errónea, aceptando el escrutinio y el enconamiento de las calles, de repente

le ofrecen unas flores pero no son para unirlas al homenaje sino para la propia

reina. Tal vez mantienen tan vivo el sentimiento monárquico precisamente porque

no son complacientes ni cortesanos (en el peor sentido posible) con quien ocupa

el trono y su familia, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, el que será esposo de

Victoria, quiere conocer Westminster Hall porque allí tuvo lugar “la victoria

del pueblo”, refiriéndose así a cuando Carlos I fue juzgado y condenado a

muerte, afirmando que “un monarca responsable no tiene nada que temer” pero “debe

tener presente que reina en representación del pueblo”. Asimismo, aunque no

llega a verbalizarlo, Melbourne piensa que si Victoria conociese la historia

del Hall tal vez actuaría de otra manera porque el país puede sobrevivir sin

monarca, algo que ya ha quedado demostrado, también se recoge cómo la prensa sensacionalista

especulaba sobre el dominio del inglés que tenía Victoria al haber recibido una

educación alemana o en los clubes de Pall Mall se dudaba de su intelecto, se la

llamaba “enana”, hay poco color rosa por más que Goodwin no resulte (no tiene

por qué) cruel ni despiadada, tampoco tiene recato en mostrar a su protagonista

como caprichosa, antojadiza, excesivamente dependiente de algunas personas (y

es algo que seguirá repitiendo de una forma u otra, así nos lo han contado

algunas películas, en concreto dos interpretadas por la gran Judi Dench).

Quien conozca la serie se llevará varias sorpresas porque algunos

personajes que tienen mucha importancia en pantalla aquí apenas son nombrados,

otros hacen dos o tres apariciones muy breves, Alberto sobrevuela muy pronto

por la narración pero no es hasta el tramo final cuando irrumpe e interviene,

se anticipan algunos acontecimientos o detalles importantes que en televisión

no se desvelan hasta la segunda temporada (porque la novela cuenta sólo parte

de lo visto en la primera), como se ha dicho es un trabajo independiente con su

propia entidad y su propia voz, por más que los espectadores de Victoria capten ciertas sutilezas y

algún que otro guiño y, sobre todo, sean los mejores jueces de la Daisy Goodwin

novelista, que no ha tomado el camino fácil, que no se copia a sí misma, que

aporta novedad y profundiza en la psicología de la mujer bajo la corona, algo

que seguirá haciendo en televisión (la tercera temporada llegará en el último trimestre

de 2018) y parece que también en lo literario, puesto que no hace ni dos meses

se publicó Victoria & Albert: A Royal

Love Affair, firmado junto a Sara Sheridan. Seguiremos leyendo y viendo

televisión, refugiándonos de las inclemencias externas.