No me gustan esas celebraciones que

conmemoran el día de esto o de aquello, y es cierto que los hay necesarios para

que, al menos, se preste atención en un momento concreto a determinados

problemas, a lacras que debemos extirpar, a actividades que deberíamos

frecuentar; pero, por un lado, hay quien se posiciona sólo como parte del

ritual, incluso del espectáculo, de la repercusión mediática, para no quedar mal,

una vez al año hay que forzar el gesto, obligarse a hacer y/o decir algo que en

realidad el resto sabemos no se siente más que de boquilla (cuando no somos

nosotros mismos los que actuamos con ese cinismo palmario), seguir los dictados

de los centros comerciales, imbuirnos de creaciones absurdas a las que se

intenta convertir en tradiciones (y que no pierden su carácter absurdo por

mucho que el tiempo las consolide), por otro, son jornadas con las que se

intenta limpiar un poco la conciencia para, durante el resto del año, no

preocuparse lo más mínimo sobre una enfermedad, una injusticia, una desigualdad

o una persona. Sin embargo, me ha parecido estupenda la iniciativa de recordar

que en 2015 se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, por lo

que tiene de reivindicación de una figura que no siempre se ha explicado con la

precisión debida, a la que se ha manipulado y utilizado a conveniencia del que

dictaba las lecciones, a la que se ha reducido a un puñado de versos que

convenía a los mandamases del momento para glorificar el espíritu místico que

debía regir nuestras vidas (la mística, en general, no era explicada más que en

su sentido religioso, adoctrinando, obviando y minimizando su enorme valor literario),

una persona y personaje que empezamos a conocer y apreciar mejor gracias a la

maravillosa serie de TVE dirigida por Josefina Molina, con esos esplendorosos

guiones de la añorada Carmen Martín Gaite, con el cuidado, el respeto y la

veracidad con que se acometió la tarea de trasladar la vida de esa monja, de

esa mujer (magníficamente tratados los dos aspectos) que removió, conmovió e

incluso dinamitó tantos tópicos, tantas mentes estrechas, tantos ortodoxos de

aquello que sancionan como tal, tantos sepulcros blanqueados, tantos

inquisidores de y en lo cotidiano (los herederos de aquellos que en su día la

vigilaban, amonestaban, repudiaban, acusaban, amenazaban, sojuzgaban,

consideraban herética eran los que parecían a punto de levitar –realidad mucho

más profunda que la mera anécdota en que la transformaban a fuerza de

recordarla y describirla, convirtiéndola en epicentro de su disertación, aspecto

que dota a su obra de un músculo y una potencia que arrebatan a cualquier

lector sin necesidad de hacer profesión de fe ni de creer una cosa o la

contraria-, esos maestrillos que se limitaban a leer el libro de texto eran los

que más movían los brazos para glorificar a la que no lo necesitaba porque la

llevaba impresa, otorgada, regalada). Pero tiempo habrá para centrarnos no

dentro de mucho en esa joya audiovisual que, como tantas de aquella época,

debería ser de visión obligatoria porque ayuda, estimula, explica, abre las

ganas de leer, de conocer, es el mejor prólogo, el aperitivo más sabroso, un

punto de partida imprescindible que allana el camino (¿Cómo se pone a unos

chavales de diez u once años a leer poesía y/o prosa del XVI sin anestesia ni

preparación? ¡Así se consigue que cada vez se lea menos, incluso lo que ni se

ha intentado! Pero, por mucho que haya por ahí alguna escritora que perteneciendo

a esta generación la menosprecie diciendo que nos quedamos en Willy Fog sin

leer a Julio Verne, resulta que con nueve años nos entusiasmaban las aventuras

de un tal Quijote y su escudero Sancho, que aunque habíamos visto adaptaciones

cinematográficas previas quisimos ser mosqueteros (o mosqueperros) con sólo

doce años –y nos lanzamos a por las voluminosas novelas de Dumas- o que muy

pronto nos enteramos de que Marco, Heidi y Tom Sawyer estaban inspirados en

narraciones, en libros, en historias publicadas); por ahora, quedémonos en lo

estrictamente literario.

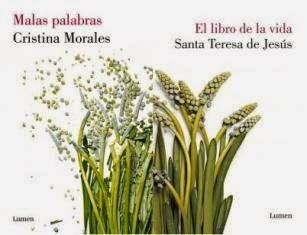

La editorial Lumen ha tenido la feliz idea

de reeditar Libro de la vida, una de

las obras cumbre de Santa Teresa, un texto que le ocasionó muchos problemas

pero que consideró perentorio sacar adelante, una creación que, como

prácticamente toda su obra, escribió dejándose llevar por la pasión, por la

inspiración divina (nunca, por otro lado, tan vívida y tan tangible, tan humana

y si se quiere mundana), un documento en el que se volcó con su desbordante

humildad, casi como si fuese una penitencia (no en vano lo inició por encargo

de su confesor), en el que habló con enorme naturalidad y sencillez de aspectos

que se suponían vedados a las mujeres, transformando sin ser consciente del

todo de ello el sentir religioso, el modo de acercarse y experimentar a Dios,

cometiendo el sacrilegio de ser honesta, la apostasía de querer cambiar lo que

le resultaba erróneo y poco o nada católico (en el sentido de universal), el

cisma de querer desarrollar su propia espiritualidad no la que se imponía y

ocultaba, la que se recubría de oscurantismo y se hacía inaccesible para el

pueblo llano (la propia Santa de Ávila no sabía latín y, por ello, no pudo

tener acceso a muchos libros doctrinales); pero, como se ha indicado antes, ya

nos detendremos en este volumen (anotado y explicado por Elisenda Lobato con

minuciosidad y pedagogía, con admiración y gran capacidad de análisis, como

lectora entusiasta antes que como investigadora cuidadosa y documentada),

podremos trazar paralelismos con la manera en que Víctor García de la Concha, Carmen

Martín Gaite y Josefina Molina lo vertieron en imágenes, porque ahora es el

momento de centrarnos en un título que Lumen ha publicado en paralelo (de

hecho, sus portadas se continúan, se complementan, se lanzan guiños), una

novela que recoge la voz de la Santa y la actualiza sin retorcerla ni

adulterarla, hablando desde el presente pero respetando su tono, su cadencia,

su realidad, dejando patente que el verbo de la Santa precisa de pocas

explicaciones, que conserva e incluso ha aumentado su pertinencia, su frescura,

su integridad, su fuerza, su arrojo, su entrega, lo que Cristina Morales ha

conseguido en Malas palabras es que

lleguemos a creer que, tal y como plantea, estamos ante páginas que la propia

Santa Teresa dejó fuera del Libro de la

vida, sabiendo que aún sería más polémica, más perseguida, más

vilipendiada, más castigada de lo que ya era.

“(…) Dios y yo estamos de acuerdo: que debo escribir lo que el dominico

espera de mí porque otra cosa no admitiría y porque le debo obediencia. Que he

de escribirlo porque quiero que los buenos letrados se me arrimen, que eso me

hará mejor escritora y por tanto mejor servidora de Dios, y porque no quiero

que la Inquisición me procese, aunque ahí me engaño. La Inquisición, si quiere,

me procesará por el hecho de ser una mujer y escribir sobre Dios, y ni eso: por

ser una mujer y escribir, por ser una mujer y leer. Por ser una mujer y hablar”.

Si antes, durante o después de la lectura de la sugerente novela de Cristina

Morales nos adentramos en el texto de Santa Teresa será difícil en ocasiones

distinguir quién ha escrito una cosa u otra, sólo podremos diferenciarlo porque

la edición de Libro de la vida, con

magnífico criterio, ha mantenido la construcción teresiana original, la que la

convierte en esplendorosa escritora, un modo de decir muy de la época, aunque

la joven autora granadina ha sabido imbuirse del mismo, haciéndonos olvidar que

estamos ante algo escrito en el siglo XXI, logrando con facilidad (expositiva,

imagino que la tarea ha sido ardua pero uno de los mayores elogios que se me

ocurren es que toda esa carpintería no se percibe, el escrito se presenta ante

los ojos del lector con limpieza y despojamiento, fluye con precisión y

sencillez), logrando, como decía, que resulte verosímil que estamos ante unas

hojas sueltas que la religiosa abulense comprendió iban a ser aún más problemáticas

que el resto de sus compañeras y que no convenía cayesen ante los ojos

indebidos, esos que sólo esperaban la más mínima provocación (lo que ellos

consideraban tal) para denunciarla y conducirla ante el Tribunal del Santo

Oficio de la Inquisición, el mismo que juzgaría y condenaría a Fray Luis de

León (primer editor del Libro de la vida en

1565) y a San Juan de la Cruz (cofundador de los Carmelitas Descalzos junto a

Santa Teresa). Y, haciendo una relectura muy idónea e inteligente, muy medida y

nada forzada (Carmen Martín Gaite, por ejemplo, no quería que la de Ávila fuese

considerada feminista porque en aquella época ni se sabía lo que era eso ni era

factible que pudiese desarrollar ese sentir, mientras que Josefina Molina no

dudaba en considerarla como tal a partir de sus escritos y hechos), Cristina

Morales juega a imaginar cómo Teresa, la mujer, la escritora, la imbuida de

amor divino que da primacía a la experiencia sensorial que, a fuerza de devenir

en lo inefable, se transforma en palabras, por lo tanto en algo comprensible y

tangible, en algo experimentado, la que habla en primera persona y siempre de su

relación con Cristo porque es el Dios hecho carne, cómo, a pesar de su halo de

santidad ya en vida, es una persona plenamente terrenal que, aun sintiendo que

otras manos le conducen la pluma, se toma muy en serio su tarea y por eso no

quiere renunciar a lo escrito: “Yo no tiro nada al fuego salvo que me lo manden.

Esta cuenta de mi conciencia tan particular no arderá, padre, pero tampoco vos

la leeréis, ni vos ni nadie, ni el maestro Juan de Ávila. Más ¿vale algo lo que

a nadie se da a leer? A mí me parece que no, y esa es mi miseria: que no puedo

hacerme ver al mundo ni puedo haceros ver el mundo a vos como mi entender

querría, que lo escriba, si quiero que se lea, debe estar al gusto del lector y

no de su autora. Si he de escribir para edificar, ¿cómo voy a levantar ningún

edificio sobre el suelo del lector sin antes echar abajo el edificio que ya

está ruinoso? Escribir para dar gusto, ¿no es echar más escombros sobre las

ruinas, o es quizá limpiarlas y recolocarlas, haciendo como que se construye,

cuando en realidad no hay edificio sino una ordenada montaña de basura? ¿Eso me

queréis, padre, animándome a escribir: basurera?”.

Cristina Morales se toma ciertas libertades muy cimentadas y extraídas

de las propias palabras de Teresa de Ávila, de documentos reconocidos, de

biografías bien documentadas, construyendo su personaje, insuflándole nueva

vida, añadiendo las palabras justas y, así, no duda en cuestionar al padre, en añorar

y bendecir a la madre perdida muy pronto y de cuyos padecimientos y muerte por

un mal parto culpa al progenitor (en realidad, no fabula tanto), en revolverse

contra una fama sobrevenida que no desea, no anhela, no la colma (que sólo

utilizará si conviene a sus propósitos religiosos, a su vocación de fundadora

en el sentido de poder transmitir lo que recibe de su Amado): ““Qué queréis,

(…) ¿que me ufane de ser famosa?, ¿de ser la monja que todos quieren conocer

porque está poniendo Ávila patas arriba?, ¿porque las señoras linajudas la

convocan?, ¿porque habla con Dios?, ¿porque levita? Maldita la fama, padre, y

maldita la hora en que vuestra paternidad vio en mí una atracción de la

eclesiástica feria, como si esta que en vos ha confiado fuese una iluminada

más, una analfabeta cualquiera, una moza vieja adinerada que se entretiene con

cosas del alma y que entretiene a los doctos de la Iglesia como una meretriz espiritual.

(…) ¿Esa es la fama a la que vuestra paternidad quiere contribuir? ¿Sabéis para

lo que me sirve? Para que caiga sobre mí la cruz más pesada de todas las que el

Señor me ha mandado, para que se me corone con las espinas más afiladas de la

zarza: para que en el monasterio de la Encarnación me hayan propuesto como

candidata a priora en las próximas elecciones”. Y es que sabe que, en realidad,

esa dignidad esconde el deseo de tenerla controlada, a buen recaudo, llamada a

capítulo para exigirle ortodoxia, cuando ella sólo aspira a “construir un

monasterio sin permiso e irme a una celda sin colchones y con goteras, es

vencer. Tomar las decisiones entre cinco y no entre doscientas monjas, será

vencer. En San José no habrá repique de campana llamando a capítulo para votar

un endeudamiento, porque nunca nos endeudaremos; ni para votar quién será

ropera, porque cada una se coserá su hábito; ni para votar los turnos de limpieza,

pues en la tabla del barrer la priora será la primera. Juana Suárez le quitaría

horas a la oración para dárselas al capítulo. Las descalzas, en cambio, le

quitaremos horas a la agreste retórica del capítulo para dárselas a la diáfana

verdad de la oración. Las descalzas nos reuniremos en capítulos, sí, pero no

llamadas por priora o campana, por provincial u obispo, sino por el deseo de

encontrarnos y compartir con las demás nuestras dichas y desdichas y nuestro

amor a Dios. El capítulo de hermanas se reunirá pero no para decidir cuánta

harina poner en cada bollo, cuándo hacer una procesión o cómo valorar la

gravedad de las faltas. En el libro de elecciones del convento de San José de

Ávila podrá leerse que tal día a tal hora, siendo priora Fulana y supriora

Mengana, el capítulo de hermanas decidió que al día siguiente haría sol y buen

tiempo”. Ese es el que ahora disfrutamos al poder leer a Santa Teresa sin

mordazas ni estereotipos, sin relecturas o subrayados, dejándola vivir en ella

misma y en su deseo de estar con su Querido, comprendiéndola en su complejidad,

acompañándola hasta su castillo interior, ese que Cristina Morales ha sabido

morar para encontrar las buenas palabras que sólo pueden parecer malas por

honestas, por vivaces, por inspiradoras.