“Esta es una historia hecha de

fotogramas que se desvanecen poco a poco, pierden color y se deshacen como una

niebla ligera. La historia de una mujer fuerte y llena de vida que se ha ido borrando

día a día hasta desaparecer, sin más, con un soplo cualquiera de aire”.

Estas palabras, que aparecen en la página 140 (es decir, cuando el lector ya

tiene bastante forjada su propia visión/percepción, cuando la narración está

avanzada -aunque aún le quede un buen trecho, más de 230 páginas por delante

hasta llegar al final-), podrían servir, en parte, sin condicionar la

interpretación/vivencia particular de cada quien con respecto a lo leído, para

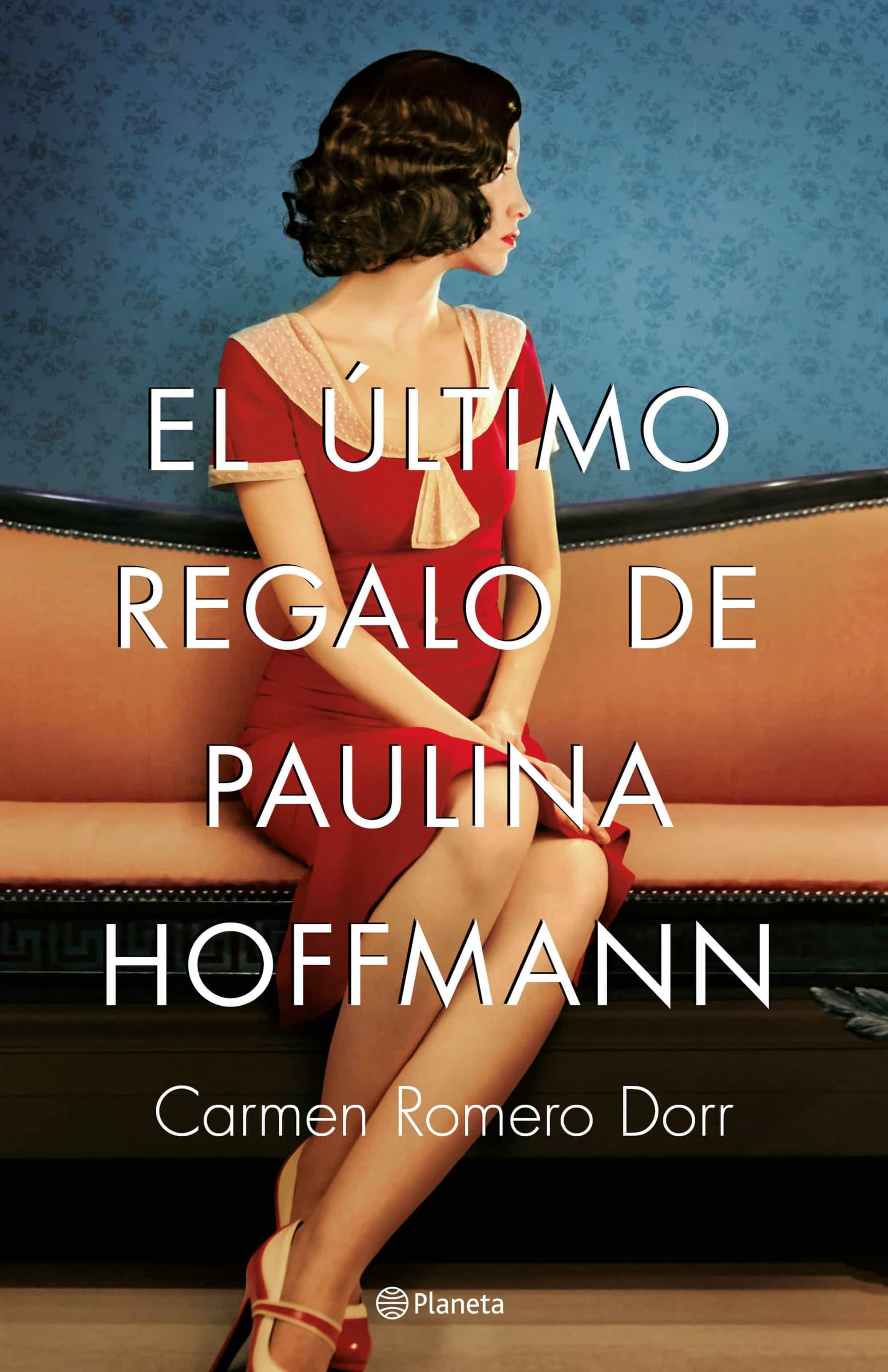

definir El último regalo de Paulina

Hoffmann, la novela que ha supuesto el debut en esas lides de la editora

Carmen Romero Dorr y que Planeta lanzó a principios de este año que va dando

sus últimos coletazos. Así rememora/aprehende/ama la otra protagonista del

libro a la que aparece en el título del mismo, algo que conocemos a través de

una narración en tercera persona tan íntima y conseguida, tan despojada de

artificios y artefactos literarios (tal vez válidos en otro momento, pero aquí

hubiesen supuesto, como poco, un estrambote) que por momentos parece que lo

hace a través de una primera: por más que, como solemos decir, sea la autora la

que hable con carácter omnisciente, las sensaciones y sentimientos de su

personaje (Alicia, la nieta de Paulina) están a tan a flor de piel, tan en el

filo y fondo de las palabras, descritos con enorme sensibilidad y casi sin

filtro narrativo en el sentido de que llegan intensos, en caliente (algo que

también puede decirse de las partes que evocan el pasado de la abuela, lo

sucedido antes de que la novela arranque, que también se cuentan recurriendo a

la tercera persona), resultan tan vívidos y vividos, es tan fácil apoderarse de

ellos, identificarlos como propios, reconocerlos en gente de nuestro alrededor,

que es como si Paulina y Alicia se fuesen alternando para contar su historia,

la compartida y la particular, aunque la de la segunda se encuentre

indisolublemente vinculada a/afectada por la de la primera, de eso trata en

gran medida esta novela, como tantas, como todas podría decirse, en el sentido

-del que ya nos hemos ocupado en este ángulo oscuro del salón- de que todos

somos hijos, por lo tanto nietos, es una condición de la que no podemos

escapar, todos venimos de unas gentes a las que nos vinculan lazos de sangre y/o

vitales, por presencia o ausencia, para bien o para mal, de una manera u otra,

por apego o por rechazo, nuestros padres (o aquellos a los que sentimos como

tales), nuestros mayores siempre están ahí, como espejo, como ejemplo (o todo

lo contrario), como influencia, como realidad y como misterio.

“Hay veces que percibimos la

realidad, sobre todo su lado más dañino y miserable, mucho antes de ser capaces

de aceptarla. Nuestra intuición nos saca ventaja, y necesitamos más pruebas,

más datos, antes de admitir como cierto algo que, en el fondo, es posible que

ya supiéramos”. Todos hemos puesto el oído a trabajar intentando subir el

volumen de la conversación que la gente mayor pretendía mantener sin que nos

diésemos cuenta de nada (a veces, todo hay que decirlo, con poco o ningún

disimulo -aquella frase de “hay ropa tendida” que llamaba nuestra atención más

poderosamente que los cuchicheos, las insinuaciones, el hablar críptico-) o

hemos sorprendido una conversación llena de, como decía Roberto Carlos en Lady Laura, problemas y angustias de la

gente mayor, con referencias más o menos veladas a otros que no estaban

presentes o a hechos ocurridos tiempo atrás o, del mismo modo (y como en parte

le sucede a Alicia), percibíamos que nos faltaban datos, que había zonas sin

rellenar, incluso llegamos a tener certeza de ello cuando crecemos, pero

optamos por mirar hacia otro lado, por ignorar las señales por, como se dice en

El último regalo de Paulina Hoffmann,

no preguntar, renunciar a saber, esa puede ser una de las mayores

demostraciones posibles de amor, rubrico la frase tal y como la escribe Carmen

(aunque la haya descolocado, perdón), porque, en contra de lo que algunos

puedan creer, no supone egoísmo ni dejadez, no es falta de implicación, se

trata de no querer hurgar más en la herida, no infligir más daño a quien,

queriendo actuar del mismo modo con nosotros, guarda silencio para protegernos,

puede que equivocadamente, pero es el modo que se le ocurre más óptimo para

salvaguardar nuestra, digámoslo así, inocencia. Y puede sucede que, cuando se

nos considera suficientemente maduros, la persona que permaneció callada opte

por romper su voto, tal vez porque piensa/sabe que el daño (inevitable) no va a

ser excesivo o que las circunstancias han cambiado lo suficiente como para que

ya no duela con la misma intensidad o, como en el caso que nos ocupa, porque

considera que la otra persona debe conocer la historia completa una vez ella no

esté aquí, porque no quiere llevarse el secreto (aquello que ha convertido en

tal) a la tumba, porque desea que su experiencia sirva para algo ahora que ya

no puede ni pueden exigirle explicaciones, retractaciones, el pago de deudas

pendientes si las hubiere, porque, al fin y al cabo, lo ha dejado todo dispuesto

para seguir cuidando de esa nieta con la que tuvo una relación muy especial que

el lector irá descubriendo poco a poco y en el momento preciso gracias al modo

en que la autora sabe dosificar y manejar la información, dejándonos intuir,

haciéndonos suponer, permitiendo que elucubremos y encontremos respuestas

(algunas más o menos claras aunque deban ser matizadas, otras inesperadas), sin

golpes de efecto ni virajes bruscos y a deshora, con una narración muy fluida

que, con la sabiduría y el olfato para hallar el camino menos espinoso para el

lector que le confiere su larga y estupenda experiencia como editora de otros,

aúna sencillez, eliminación de lo superfluo, capacidad para interesar, pericia

para encajar los diferentes tiempos en que, en desorden cronológico, va

rellenando los huecos (y por momentos el lector se siente Alicia, quien, por

cierto, añade sus propias zonas en nebulosa, incógnitas a despejar).

Bien saben los lectores leales

que, a la que puedo, cito al maestro Machado, que llevo su poesía (parte de

ella, me gustaría que fuese aún más) muy dentro, por eso he vuelto sin recato a

recurrir a su talento para titular el presente texto, aunque me gustaría

reinterpretarle, incluso puede que tergiversarle y hasta traicionarle, pero en

el momento en que volvió a mí su archifamoso “Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo

caminos” (porque ahí me detuve en esta ocasión) durante la lectura de El último regalo de Paulina Hoffmann lo

hice aplicando toda la polisemia posible al verbo “pasar”, algo en lo que nunca

me había detenido antes, el caso es que, más allá de lo obvio, de lo que es el

núcleo de la novela (y el significado más claro/estandarizado de los versos

machadianos), es decir, la memoria, sobre todo la de los demás, la de aquellos

que nos importan (tanto la de cada uno de ellos en sí como, sobre todo, la que

hagamos de ellos), la transitoriedad de la vida, lo efímero de la misma, me dio

por traducir/cambiar “pasar” por “suceder” y, de ese modo, hacer hincapié en

que todo lo que (nos) sucede queda, deja su huella más o menos endeble, puede

que desaparezca sin dejar rastro como las de la orilla de la playa, puede que

sintamos sin poder evitarlo cómo nos horada, el caso es que ahí quedan unas y

otras, sólo depende de nosotros que ese paso trascienda, permanezca en el

recuerdo, adquiera la importancia que deba tener o sea desterrado, lo malo es

cuando creemos haberlo hecho pero seguimos sintiendo su presencia como si se

tratase de un miembro fantasma o cuando no somos capaces de acallar sus ecos y,

aunque miremos hacia otro lado, sigue perforándonos, enquistándose, no nos da

tregua. Por todos estos estadios (y otros) pasó Paulina, muchos de ellos los

reproduce (sin saberlo) su nieta, Carmen Romero Dorr maneja con soltura los tiempos,

agitando la historia como si se tratase de un caleidoscopio pero confiriendo

personalidad y dando su sitio a cada episodio, a lo que vemos en ese momento,

fijándolo en el lector para que este vaya reuniendo piezas y, si así lo desea

(y me atrevería a decir que es algo que debe conseguir con la gran mayoría, si

no con todos), incorpore las suyas, cambie por momentos los nombres de los

personajes para llamarlos por otros más familiares, para sentirse apelado por

una novela en la que, por ejemplo, he vuelto a verme ante el ejemplar de La ciudad de los prodigios que el tío

Miguel estaba leyendo cuando falleció, el mismo que conservo con el punto de

lectura donde él lo dejó, una novela que hace sonreír y derramar alguna lágrima

emocionada y muchas, no vamos a negarlo, ciertamente tristes, pero necesarias y

a la larga reconfortantes, son la señal de que el amor pasó/sucedió y quedó.