El título del presente texto (tomado prestado, como tantas veces, de la

novela que me ha traído hasta aquí) justifica la pertinencia de esos exordios

interminables a que tan dado soy, si se trata de hacer memoria bien saben los

leales a este ángulo oscuro del salón que un servidor tiene querencia (abusando

de la complicidad que tantas veces me demuestran en las redes) a expresar, a dar

rienda suelta a las evocaciones/remembranzas que la lectura haya despertado/avivado,

algo que se agudiza cuando uno va llegando (si es que no lo ha hecho ya) a una

edad en que casi todo es recuerdo, querámoslo o no (y yo opto por lo primero, procuro

mantener muy vivos aquellos hechos que, de un modo u otro, me marcaron y, sobre

todo, a las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí, que me forjaron, me

consintieron, me moldearon, me sostuvieron, me alentaron, me cobijaron, me

enseñaron, lo siguen haciendo); el maestro Alberto Cortez (y tuve el privilegio

de que me lo contase en una entrevista) compuso, cuando llegó a los cuarenta años,

aquello de “a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida, a

partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte”, es decir, sintió

que había llegado a ese punto/tiempo en que todo resulta muy próximo o cuando

menos acorta distancias entre sí (salvo que tengamos el infortunio de que una

cruel y destructiva enfermedad borre sin misericordia quién fuimos y somos), en

que se está haciendo balance continuamente, incluso sin ser consciente de ello,

en que cualquier estímulo (una música lejana, un aroma, una calle, un solar, un

rostro en la multitud) nos lleva hasta un momento aparentemente olvidado (o poco

transitado mientras andamos inmersos en hacer camino, puede que simplemente

abandonados a la inercia de respirar y latir) que nos permite ir desgranando

una parte de nuestra vida. Como digo, es algo que no he descuidado nunca, mi

memoria emocional/sensorial siempre se ha mantenido muy despierta (y aceptaría

otras muchas decadencias con tal de que así continuase hasta el último suspiro),

supone un tesoro en el que, como hace el tío Gilito en sus monedas (aunque él

por codicia, por sentirse poderoso, para reivindicarse como millonario

económico), me gusta zambullirme y, a pesar de la inevitable amargura ante lo

que no puede volver, dibujar sonrisas en/con el corazón.

Sin embargo, tendente una vez más a la contradicción, hoy entro ya en

materia, en realidad lo he hecho con el párrafo anterior, puesto que toca

hablar de un escritor por quien siempre (desde que leí esa joyita titulada El

pabellón azul hace cosa de veinte años) he sentido una gran simpatía en el

sentido más hondo de la palabra, alguien con quien me siento plenamente identificado,

con quien establezco una corriente de complicidad muy profunda incluso aunque

trate asuntos que a priori me resulten ajenos/desconocidos, la conexión llega

por lo que expresa/cuenta, por lo que recoge/transmite: su territorio natural,

el material sensible que maneja y cuida con su prosa delicada, sutil, ingrávida

y gentil, el mundo que coloca en el núcleo de todas sus obras (al menos de las

que yo conozco, y son unas cuantas) es el de la memoria, el del recuerdo, el de

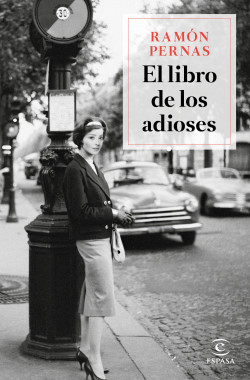

la nostalgia, sin medias tintas ni sublimaciones distorsionadoras. Ramón Pernas,

hora era de que le nombrase, ha publicado recientemente con Espasa El libro

de los adioses, motivo por el que, gracias a mi Pepa Muñoz, nos reunimos con

él gran parte del grupo habitual de lectores, magnífica ocasión para retomar

una conversación que, al modo guadianesco, venimos manteniendo desde aquella

primera oportunidad antes citada, tiempo en que el escritor de Viveiro ha ido

construyendo un universo literario de enorme coherencia, dialogando con el

lector, tratándole como un compañero, haciéndole partícipe activo de lo que se

vive y siente en sus páginas, conectando unas novelas con otras mediante

anécdotas, reflexiones, frases, concediendo a cada una su propia identidad, dotándolas

de plena autonomía, pero dejando asomar latidos y sensaciones que el lector

asiduo reconoce inmediatamente, jugando de nuevo con la memoria, viviendo todos

(autor, lectores, novelas) a la vez, creciendo juntos: “En un momento dado,

no nació una novela, sino un conjunto de novelas, una Opera Omnia que voy

parcelando, compartimentando, entregando a los lectores poco a poco. En

realidad, soy yo el que nazco con las novelas: habito en una ficción

permanente, todo lo pienso en términos narrativos. Considero coetáneas a mis

tres últimas novelas, tienen mi edad, han crecido conmigo”.

En El libro de los adioses se cuenta la historia de Leonardo del

Río, un escritor que, a punto de cumplir ochenta años y tras un silencio

voluntario (“Se sentía terriblemente desvencijado y su coquetería lo

mantenía vitalmente desganado, que es una pose que solo a un viejo escritor se

le permite”), recibe de su editor el encargo de cerrar su bibliografía con

un título final, la novela que ponga el broche a su trayectoria, historia a la

que, sin negar paralelismos evidentes y confesar otros que no lo son tanto,

Ramón despoja de cualquier atributo autobiográfico, al mismo tiempo que asume/se

reconoce en mucho de lo que cuenta: “Me lo dijo en una ocasión Vila-Matas:

todo tiene mucho de nosotros, un mero paseo que demos ahora es una novela. En

ese sentido, Leonardo tiene de mí lo que tienen todos mis personajes: yo no soy

Leonardo, pero Leonardo soy yo. En este caso, le he cedido la falsedad, la impostura

y la presunción”. Ese mucho más que aparente mimetismo del autor con lo que

escribe se traslada al lector, por eso resulta tan grato paladear una de sus

novelas, esta en concreto, por eso apetece leerla despacio, a pequeños sorbos,

guardándose algo para el día siguiente, reflexionando sobre lo leído, consintiendo

que cale, sumiéndonos en un ritmo lento pero jamás moroso, acompasándonos a una

prosa muy medida (para que nada se desborde excepto cuando sea imprescindible)

que no pierde ni un ápice de naturalidad/verdad al dejarse fluir, al conservar

prístina la frescura de quien va narrando y pasa de una cosa a otra, aquí se

cambia a veces de narrador o de punto de vista de una línea a la siguiente y,

sin embargo, jamás se crea confusión porque, es fácil concluirlo, Ramón tiene

la novela muy interiorizada (y si se quiere vivida) antes de lanzarse a escribir,

pero le concede flexibilidad, libertad para expresarse, le va dando rienda

suelta hasta que ella misma encuentra su cauce: “Esta novela iba a ser otra

al principio: de hecho, se nota en que todo cambia a partir del viaje en metro.

Al principio, se trata de un autor sin ideas, banal, que siente que ya ha

escrito todo lo que tenía que escribir, es una parte que tiene mucho de

Cortázar porque soy lo que he leído y leo mucho; de hecho, esas primeras

cuarenta páginas o así, que digo sin ambages considero las mejores, se parecen

mucho a los narradores latinoamericanos por el tono, hay un sonido común [Estíbaliz

le dice que a ratos se acordó de Gracias por el fuego de Benedetti y no le

resulta extraño, yo le digo que el fantasmagórico y espléndido viaje en metro

me hizo pensar en Pedro Páramo y me acusa de ser demasiado generoso

-pero eso es lo que pienso y aplaudo-]. Y, como decía, lo que iba a ser “La

última noche de mi vida” se convirtió en “El libro de los adioses”: las novelas

te llevan donde quieren ellas”.

Aunque no tiene reparos en hablar de y expresar la melancolía, la

nostalgia, la decadencia física y mental, las ausencias, lo perdido, Ramón no

hurga en la herida, mantiene una elegancia formal plena de exquisitez para

tratar todos estos asuntos pero no se anda con paños calientes y llama a las

cosas por su nombre: “La vejez es demasiado triste, en especial la que aquí

cuento: la vejez de un hombre solo que no tiene una soledad elegida, no ha

tenido pareja estable, no tiene hijos, no tiene nada de lo que la gente común

tiene, es triste porque no tiene perspectivas. La tristeza no es mala, creo que

está infravalorada: es mala su consecuencia, la depresión, pero estar triste es

una respuesta importante a lo que sucede. Leonardo es un personaje militante y

distinguido de la nostalgia y la melancolía, que sumadas hacen la saudade, algo

que Pessoa reivindicaba como mirada distinta, esa era su respuesta literaria. Leonardo

es todo eso pero no es triste: puede que lo esté unas cuantas páginas, pero su

sentido del humor y su impostura lo salvan en el resto. En todo caso, he

procurado que la tristeza del libro se pueda asumir, no quiero que sea lesiva, que

resulte amable si eso puede ser, no quiero ser agresivo”. Ese equilibrio es

el que mantiene a través de su personaje principal cuando escribe cosas como

esta: “Cuando llegas a mi edad, todas las ideas son ideas viejas que vuelven

a ti, emergentes por enésima vez, recurrentes con frecuencia cada vez más corta

en el tiempo -los viejos contemplamos lo que nos queda de vida a través, o a

partir, de un manojo de sentimientos que crecieron con nosotros hasta escaparse

de nuestra vida para siempre-, son las que nos sobresaltan despertándonos por

la noche, las que nos impiden centrarnos durante la vigilia. A veces están

agazapadas en una depresión doméstica más duradera de lo deseado, y en

ocasiones constituyen el camino más corto hacia la locura”. Y, repitiendo

que la novela no es autobiográfica (en parte porque Leonardo es más mayor que

Ramón -aunque este nos cuenta mientras se carcajea que “cuando cumplí los 60

me declaré vocacionalmente viejo”-), nos encontramos con párrafos en los

que no tenemos claro quién habla, el personaje o el autor (la perfecta

simbiosis de ambos, de ahí esa veracidad que nos atrapa e implica): “(…) la

vida me llevó a borrar los recuerdos felices, a diseñar una historia, la mía,

llena de lagunas que fui eligiendo así pasaran los años para no hacer del

sufrimiento una constante. Mis novelas fueron amables como si la cara evidente,

visible, de la vida no estuviera llena de sinsabores, y así, poco a poco y no

de golpe, fui olvidándome de quién era y eligiendo, según mi conveniencia, una

forma de entender las cosas muy ajena a lo que yo he contado en las miles de

páginas que he escrito a lo largo de todos estos años”.

Ya el título habla de despedidas, recurre a una palabra rotunda que a

veces golpea demasiado (“adiós”, palabra que, por cierto, recuerda el autor, es

imposible traducir, los otros idiomas emplean términos menos agresivos para

ello), pero Ramón lo hace como cierre de un ciclo, no como final de su

trayectoria: “Soy más un escritor viejo que un viejo escritor, tengo un

corpus suficientemente amplio de mi narrativa, igual me pasa como a Leonardo,

se me acaba el tiempo de escritor y tengo que esperar la petición de un editor.

Pero creo que a mi obra le falta una casa, un hábitat, ese será el tema de mi

próxima novela: alguien que va a levantar la casa familiar después de que su padre

haya muerto. Es algo que le debo a la casa en la que nací, donde pasé una

infancia feliz, allí nació el oficio de hombre”. Ese oficio que ha sabido

ejercer en gran medida a través de lo que ha recogido en sus escritos, tanto en

personajes como en escenarios, uno fundamental y unificador: “Más allá de

los que fácilmente se identifican de ese modo, no recurro a personajes reales,

pero quiero que sean verosímiles. El personaje más real es Fina, de hecho, en

varias de mis novelas hay una similar: era una señora que trabajaba en mi casa

por un módico sueldo y cada cuatro años recibía un abrigo para el invierno y un

vestido para el verano. Es un homenaje a estas señoras que nos han hecho

felices, que han mimado nuestra infancia, que nos han llevado un zumo de

naranja a la cama. Y en cuanto a Vilaponte es el lugar en el que espero que se

avienten mis cenizas, mi territorio, mi Macondo, mi Región, mi Comala, mi

Yoknapatawpha, es un trasunto de Ribeiro, donde nací, es ese lugar con el que

se mantiene una relación de amor/odio pero al que siempre se regresa”. El

viaje emocional/sentimental que propone Ramón Pernas siempre merece la pena,

primero por la calidad literaria con que lo reviste, después porque uno está

igualmente convencido de que a la nostalgia, a la melancolía, a las lágrimas, a

la añoranza, a la tristeza, no hay que tenerles miedo, todo lo contrario,

evitarlas es vivir a medias, por si lo hacemos al final vamos dejando

fuera/olvidando a quienes no merecen tal ingratitud: “La mayoría de la gente

a la que quise ya no está, se han ido al otro lado, son ciudadanos de una

eternidad que no sé si siquiera existe, viven en esa frágil inmortalidad de los

recuerdos anclados en los afectos de quienes todavía nos hemos quedado en este

otro lado”.